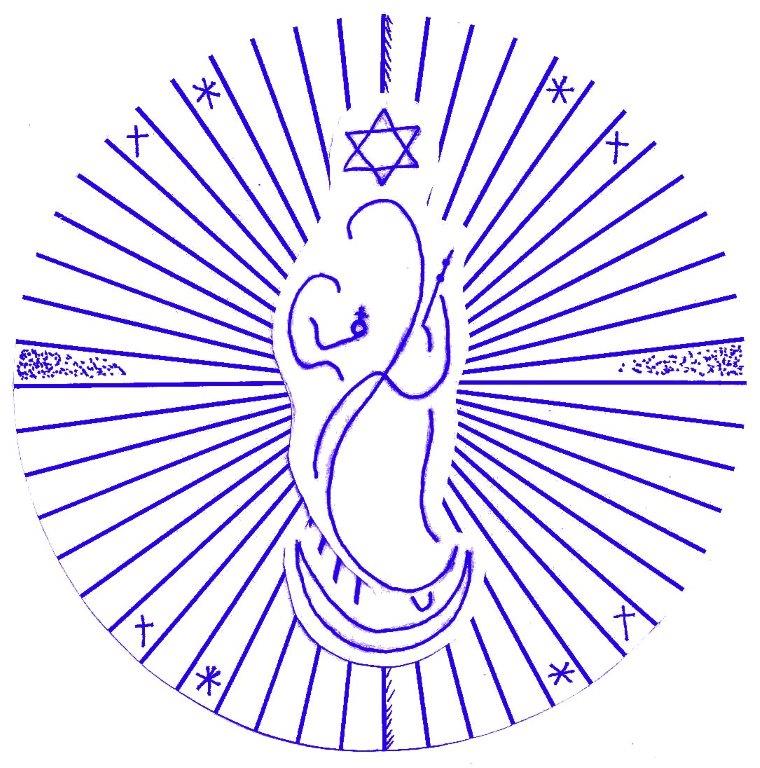

Die Gegensprüche 18 R und 43 r

| 18 R

Kann ich die Seele weiten, Dass sie sich selbst verbindet Empfangnem Welten-Keimeswort? Ich ahne, dass ich Kraft muss finden, Die Seele würdig zu gestalten, Zum Geistes-Kleide sich zu bilden. |

43 r

In winterlichen Tiefen Erwarmt des Geistes wahres Sein; Es gibt dem Weltenscheine Durch Herzenskräfte Daseinsmächte; Der Weltenkälte trotzt erstarkend Das Seelenfeuer im Menscheninnern. |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 18 R und 43 r

Über den Buchstaben “R”

Das R ist ein Laut, der anders als andere Laute sein Wesen nicht verändert, egal an welcher der drei Artikulationszonen er gebildet wird. Zum ersten gibt es das mit dem Zungenrücken an der Grenze zum harten Gaumen gebildete R, bei dem das Zäpfchen vibriert, zum zweiten gibt es das Zungen‑R, das mit der Zungenspitze hinter den oberen Schneidezähnen gebildet wird und zum dritten das Lippen‑R, bei dem der Luftstrom Ober- und Unterlippe in flatternde Bewegung versetzt. Letzteres klingt wie das Schnauben eines Pferdes und wird Kutscher‑R genannt.

In jedem Fall wird beim R eine Enge gebildet, die gerade so bemessen ist, dass der Luftstrom einen Sog erzeugt, der das Luftrohr zusammenzieht, bis es sich schließt. Durch die neu anbrandende Luft wird dieser Verschluss gesprengt. Dieser Vorgang wiederholt sich in schneller Folge und geschieht ohne aktive Muskelbewegung. Der R‑Laut entsteht also nicht durch Muskelaktivität, sonder durch das Wirken physikalischer Gesetze. Im Deutschen ist das R ein stimmhafter Laut, das heißt, der Luftstrom ist ein klingender, doch lässt sich das R auch stimmlos bilden.

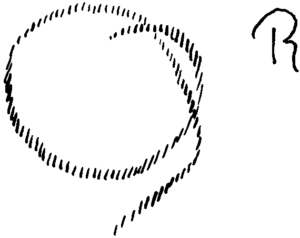

Das R portioniert den stimmhaften Luftstrom in viele kleine Luft-Perlen. Es rhythmisiert ihn. Rudolf Steiner charakterisiert das R so: “Nicht wahr, Sie kennen alle das R, das, was man das R‑R-R nennt. Erlebt wird richtig das R, wenn man es als das Drehende empfindet, das R als ein Rad empfindet: R‑R-R. Also das R ist das Wälzende, Drehende; alles das, was irgendwie den Eindruck macht, daß es rrrt. Das Drehende, Walzende, Rollende. So muß es gedacht, angeschaut werden:

(GA 279, S. 61) Rudolf Steiner nennt das R einen Luftlaut. “Das ist ein Laut, bei dem der Ausatmungsstrom in sich erzittert; R ist der Zitterlaut.” (GA 279, S. 132) Das L ist dagegen der Wasserlaut. Diese Elemente zeigen sich nur in je einem Laut. Feurige Qualität haben dagegen alle Blaselaute, und allen Stoßlauten ist die Auseinandersetzung mit dem Widerstand gemeinsam, weshalb sie zum Erdelement gehören. Wie die Luft in enger Beziehung zum Licht steht, dass die Luft durchstrahlt, steht auch der Luftlaut R in Beziehung zum inneren Licht des Menschen, zum Bewusstsein. Wie das äußere Sonnenlich die Zeit durch Tag und Nacht rhythmisiert, unterliegt das Bewusstsein wechselnden Helligkeitsstufen. Als rhythmisch-zyklisches Voranschreiten lassen sich wesentliche Aspekte des R beschreiben.

Jede der alten Sprachen und Alphabete überliefert eine andere Facette des R‑Lautes. Und oft finden sich diese Facetten auch in deutschen Worten wieder. Erst die Zusammenschau aller Aspekte umgreift das Wesen des R‑Lautes. Gleichzeitig ist Sprache in beständiger Entwicklung begriffen. Weitere Aspekte werden durch ältere Formen oder die Abstammung von anderen Sprachen deutlich.

Das gotische Alphabet nennt das R (𐍂)‘reda’, bzw. ‘raida’, den ‘Wagen’ und schon altindisch hieß der Wagen ‘rátha’. Der nordische Name des R ist ‘reidh’, der angelsächsische ‘Rad’, was ‘reiten’ bedeutet. Die heutige deutsche Bedeutung des Wortes ‘Rad’ ist im Englischen, Nordischen und Gotischen nicht inbegriffen, findet sich aber schon im althochdeutschen Word ‘rad’, lateinisch ‘rota’, litauisch ‘ratas’. altirisch ‘roth’. Das Bild des Reitens und Reisens prägt das angelsächsische Runenlied des R‑Lautes:

Ritt scheint leicht — jedem Krieger

während er zuhause sitzt — und gar mutvoll für den

der die hohen Straßen — auf dem Rücken seines wackeren Rosses durchreitet.

Der isländische Runenreim thematisiert es ähnlich:

Reiten ist behagliches Sitzen

und hurtige Reise

und Anstrengung des Pferdes (Reise)

Und ein anderer Runenreim lautet:

Reise ist Weg,

Weg ist Fahrt,

Fahrt ist Reise,

Reise ist der Runenstab.

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 331)

Das R ist der Laut der Fortbewegung und zwar nicht nur des Menschen, wie folgende Beispiele zeigen: ‘rennen’, ‘rasen’, ‘reiten’, ‘reisen’, ‘rollen’, ‘rutschen’, ‘rieseln’, ‘rinnen’, ‘rudern’, ‘rodeln’, ‘radeln’, ‘rücken’, ‘rühren’, ‘rütteln’. Mittelhochdeutsch bedeutete das Wort ‘Reise’ nicht einfaches Unterwegssein wie heute, sondern den Kriegszug. Das Rastlose des R wird im Kriegszug erlebt, französisch ‘guerre’, etymologisch zusammenhängend mit englich ‘war’. Gehen heißt auf Latein ‘ire’, und der Verlust der Orientierung führt zum Deutschen ‘Irrtum’. Wer bildlich gesprochen im R, z.B. im ‘Karren’ sitzt, der ‘knarrend’ und ‘rasselnd’ von ‘Rossen’ gezogen dahin ‘rast’, kann auch landen, wo er nie hinwollte, weil er in die ‘Irre’ ging. Rudolf Steiner sagt: “Das R hat einen ganz anderen Charakter als die anderen Konsonanten. … Weil im R der Mensch ganz wild wird, ganz aus seinem eigenen Organismus herauskommt, von sich loskommt, ist bei einer Viertelstunde R‑Üben die Gefahr, dass er ganz aus sich herauskommt und ohnmächtig wird. … R holt den Astralleib ganz aus uns heraus.” (GA 280, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 332) Hier zeigt sich seelisch, was physikalisch die Fliehkraft durch schnelles Rotieren bewirkt. Hier ist das R der Laut der ‘rasenden Rache’, des ‘Verreckens’, ‘Verrücktwerdens’, des ‘Sturzes’ und ‘Sturms’. Das R als das Rotierende führt wie alle rotierenden Gegenstände zu ‘Reibung’ und ‘Wärme’-Entwicklung, nun nicht physisch, sondern geistig.

Das R ist deshalb auch der Laut der ‘Ruhe’, des ‘Brütens’ und ‘Reifens’, der sich im Verborgenen vollziehenden Prozesse. Es ist der Laut des geistigen Feuers. Das hebräische Wort, das die Genesis für das Brüten des Geistes über dem Urgewässer verwendet ist ‘rachaph’ (rchp). Rudolf Steiner sagt: “Das hebräische Word ‘rachaph’ (ruach Elohim) bedeutet nicht, was man sich heute unter der sinnlichen Tätigkeit des Brütens vorstellt, sondern es ist vielmehr die Aktivität der ausstrahlenden Wärme damit gemeint. Es strahlte in die anderen elementarischen Zustände der Geist der Elohim durch das Wärmeelement hinein; dadurch wird zur Reife gebracht, was in dem finsteren Element zunächst unreif ist.” (GA 122, in: Die Sprache der Laute, S. 332)

Die Morgenröte, ‘Aurora’ wurde bei den Alten als Sonnenwagen angesehen. Der gerötete Himmel zeigt den Übergang von der Nacht in den Tag und wieder in die Nacht. Wird die Sonnenbahn als Kreisbahn vorgestellt, dessen obere Hälfte der Tag ist, so markiert die Röte den Übergang, durch die die Nacht in den Tag und der Tag in die Nacht übergeht. Die Röte ist hier die Grenze. Röte, ‘Ruis’ heißt das R im irischen Ogham Alphabet. Hier ist es mit dem Holunder, dem Busch der Frau Holle, verbunden. Frau Holle als Bild der Urmutter und regenerativen, gebärenden Kraft, die in der Dunkelheit zu Hause ist, muss also durch die Röte, durch den Holunder gesucht werden. Die tiefroten Beeren des Holunders erinnern an lauter Blutströpfchen, den “Saft des Lebens”.

Alles Runde, sich rundende, Drehende zeigt R‑Qualität, wie in ‘Rinde’, ‘Ranke’, ‘Rand’, ‘Krug’, ‘Korb’, ‘Kreis’, ‘Krümmung’, ‘Krücke’, ‘Kralle’, ‘Krause’, ‘Krone’, ‘Rohr’, ‘Rübe’, ‘Rüssel’, ‘Rippe’. So wundert es nicht, dass das phönizische und damit auch das hebräische Alphabet das R (ר) als ‘resch’ (rjs), ‘Kopf’ bezeichnen. Auch Anführer, Meister, Autorität kann dieser Buchstabe bedeuten. Daraus ging die griechische Lautbezeichnung ‘rho’ hervor, ebenso mit der Bedeutung ‘Kopf’. Die Form des griechischen Buchstabens (Ρ, ρ) entspricht dem lateinischen P.

Im Christusmonogramm ist der griechische Buchstabe Roh (ρ) der eine von zwei konstituierenden Zeichen. Dieses bedeutsame Symbol setzt sich aus den griechischen Buchstaben Chi (Χ) und Rho (ρ) zusammen. Es sind die beiden ersten Buchstaben des griechischen Christus Namens: ‘Χριστός’, ‘Christós’. Auch (Chi-Rho-Sigma), später XPS sind als Abkürzung von Christus möglich. Doch ist die Kombination der beiden Buchstaben älter. Das Chi-Rho Zeichen ist schon aus vorchristlicher Zeit belegt. Es erscheint auf Kupfermünzen, die unter Ptolemaios III. (regierte 246–222 v. Chr.) geprägt wurden. Daraus lässt sich schließen, dass mit dem Chi-Rho auf eine Kraft geweisen ist, die in Christus wiedererkannt wurde, doch schon vorher Bedeutung besaß. Vermutet wird z.B. eine Abkürzung für “Chronos”.

Das Chi-Rho Zeichen auf einer vorchristlichen Kupfermünze aus der Regierungszeit Ptolemaios III. in Ägypten (246 — 222 v. Chr.) zwischen den Klauen des Adlers, dem Wappentier der Ptolomäer

In christlicher Zeit ließ Kaiser Konstantin der Große das Chi-Rho- (Χρ) Zeichen auf die Schilde seiner Soldaten malen und nutzte es als sein Feldzeichen, vermutlich in der Schlacht von 312 n.Chr. Er hatte in einer Schau von der Sonne erfahren, dass er unter diesem Zeichen siegen werde.

So zeigt sich das Chi-Rho-Zeichen mit der Sonne und damit auch mit dem Jahreskreis verbunden. Diese Verbindung scheinen die 12 Tauben um das dreifache Chi-Rho im Mosaik zu bestätigen.

Dreifaches Christusmonogramm (Chi-Rho) mit 12 Tauben, Mosaik im Albenga Babtisterium, 5. Jhd. — mit eingefügtem Seelenkalender-Jahreskreis

Das Chi-Rho-Zeichen im Mosaik des Babtisteriums von Albenga ist so gestaltet, das der Kreis durch die Balken in Sechstel gegliedert wird. Diese Gliederung des Jahreskreises wird durch die Osterscholle bewirkt, die ca. ein Drittel des Jahres umfasst. Weiter unten komme ich darauf zurück.

Im Folgenden konzentriere ich mich wieder auf den R‑Laut, das griechische Rho bzw. hebräische Resch. Rudolf Steiner bringt das Resch in Zusammenhang mit dem Kopf und zwar mit dem Fühlen des Kopfes: “Dasjenige, was mit dem Resch angedeutet wurde, das regte an etwas, was fühlte, wie man sich fühlt, wenn man sein Haupt fühlt.” (GA 122, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 334) Was fühlt man aber, wenn man sein Haupt fühlt? Der Kopf ist annähernd eine Kugel und man fühlt, wie der Kopf in Beziehung steht zum Kosmos. Der Kopf ist aus dem Kosmos, aus den zwölf Tierkreiszeichen heraus gestaltet. Rudolf Steiner sagt, es sind die höchsten Kräfte, “die sozusagen von den weitesten Partien des Weltenalls kommen und auf den menschlichen Kopf wirken, den menschlichen Kopf eigentlich rund machen, wie zu einem Abbild vom ganzen runden Weltall machen. … [Sie kommen] von den höchsten Himmeln her; die formen den menschlichen Kopf, indem sie ihn zu einem runden Abbilde des ganzen runden Weltalls machen.” (GA 353 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 336)

Und hier beschreibt Rudolf Steiner, wie der Inkarnationsprozess sich vollzieht: “Was trägt denn eigentlich unser Ich beim Herabstieg aus der geistigen Welt durch die Geburt in die physische Welt herein? Es ist der Kopf, der es hereinträgt. Der Kopf ist sozusagen der Wagen, auf dem das Ich hereinfährt in die physische Welt. Und wenn es hereingefahren ist, dann verwandelt es auch seinen ganzen Lebenszustand beim Übergang aus der geistigen in die physische Welt. So paradox es zunächst dem Menschen, der die Dinge äußerlich betrachtet, erscheinen mag: in der geistigen Welt, bevor wir uns anschicken, hier geboren zu werden, sind wir eigentlich in einer fortwährenden Bewegung, und Bewegung ist dort unser eigentliches Element. Würden wir diese Bewegung fortsetzen wollen, so würden wir niemals in die physische Welt hineinkommen können. Und wir werden davor behütet, sie fortzusetzen, indem sich unsere Kopf Organisation anpaßt dem übrigen Organismus, so daß also gewissermaßen unsere Kopforganisation zum Wagen wird, auf dem wir hereinfahren in die physische Welt, der aber dann stille wird, wenn er hereingefahren ist, und dann bequem auf dem übrigen Organismus ruht. Und wenn der übrige Organismus auch geht, der Kopf macht dies nicht mit. So wie ein Mensch, der in einer Kutsche oder in der Eisenbahn fährt, selbst in Ruhe ist, so ist auch das Ich, das vorgeburtlich in Bewegung ist, zur Ruhe gekommen, wenn es in die physische Welt heruntergestiegen ist, und macht dann nicht mehr die Bewegungen, die es früher gemacht hat. Das deutet auf außerordentlich Wichtiges. (GA 302a, S. 63f, Hervorhebungeb A.F.)

In diesen Schilderungen ist das R, das Rollende, Runde als wirksame Kraft erkennbar. Wie der Kopf auf dem Körper, so sitzt der König auf dem Thron, der keltisch ‘rix’, der Mächtige, der König heißt und sein ‘Reich’ ‘regiert’. Und vom Königreich leitet sich das Eigenschaftswort ‘reich’ ab; von ‘rix’ stammt die Endung der Namen ‘Fried-rich’, ‘Herrscher des Friedens’ und ‘Hein-rich’, Herrscher des Hauses’. Der König gibt die ‘Richtung’ vor, womit der sonnenhaft-ausstrahlende Aspekt der ‘Radien’ des Kreises ebenso wie das ‘Streben’ des ‘rollenden Rades’ und seine lineare ‘Spur’ zum Ausdruck kommen. Rudolf Steiner attestiert dem R etwas Antlitzhaftes in der lautlichen Deutung des hebräischen Wortes ‘bereschit’ aus der Genesis: “Resch, der zweite Mitlaut rief hervor das Antlitzhafte der geistigen Wesenheiten, die in diesem Gehäuse [des B von ‘bereschit’] drinnen woben. … Stellen wir uns vor, dass aus diesem Stoffgehäuse … uns anblicken die Antlitze von geistgen Wesenheiten, die … sich offenbaren … die uns ihr Antlitz zuwenden. … Da drinnen denken wir uns ein Geistiges, das uns anblickt wie Antlitze, die gerade durch diese Hülle sich offenbaren und eine Kraft der Offenbarung selber sind …” (GA 122 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 338)

Auch vom ägyptischen Sonnengott Ra gibt Rudolf Steiner eine Lautcharakteristik: “A: das hat irgend etwas mit Verwunderung zu tun. Nun nehmen Sie dazu den Buchstaben R: da drinnen liegt das Hinrollen, Strahlen. R = Ausstrahlen. A = Verwunderung. R = Rollen, Ausstrahlen. Die ‘Sonnentrahlen’ sehen so aus, wie wenn sie hinströmen würden. Nun denken Sie, es will einer sagen: Da oben ist etwas, das wirft mir hier auf der Erde etwas zu, was wenn es mir am Morgen erscheint, Verwunderung hervorruft. Die Verwunderung drückt er aus durch A; aber dass es von oben kommt, mit R; das drückt er also aus mit: R — A. Ja, so haben die alten Ägypter den Sonnengott genannt: Ra!” (GA 149 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 338)

Der slawische Name des R (Р р) ist ein Imperativ. ‘Rzy’ oder Rjzi’ bedeutet ‘rede!’ Auch ’sprechen’, ‘reagieren’ ‘parlieren’ führen wie das ‘Wort’ selber das R im deutschen Klangbild. Im Sprechen offenbart der Mensch seine höchste Schöpfermacht. Er spricht aus, was er denkend aus der Wahrnehmung an Erkenntnis gewonnen hat.

Erkenntnis gewinnt der Mensch durch das Zusammenspiel von Wahrnehmung und Denken, das Rudolf Steiner einen zeitlosen Rhythmus nennt und mit dem Sommer- und Winter-Halbjahr in Beziehung setzt. “Was die große Welt im Zeitenlaufe offenbart, entspricht einem Pendelschlage des Menschenwesens, der nicht im Elemente der Zeit abläuft. Es kann vielmehr fühlen der Mensch sein an die Sinne und Ihre Wahrnehmungen hingegebenes Wesen als entsprechend der licht- und wärme-durchwobenen Sommernatur. Das Gegründetsein in sich selber und das Leben in der eigenen Gedanken- und Willenswelt kann er empfinden als Winterdasein. So wird bei ihm zum Rhythmus von Außen- und Innenleben, was in der Natur in der Zeiten Wechselfolge als Sommer und Winter sich darstellt.” (Vorwort zum Seelenkalender 1912/13) So kann der Pendelschlag der Seele zwischen Wahrnehmung und Denken auch als ein zyklischer, dem Jahresrad bzw. dem R entsprechender Prozess betrachtet werden.

Rudolf Steiner ordnet das R dem Tierkreiszeichen Stier zu, der traditionell für den Kehlkopf steht, den Ort der Stimmerzeugung. Das R ist der Laut der Wortgewalt, der Rede, die wie das Donnergrollen erschüttern oder wie ein anregendes Gespräch bewegen kann. Beim Denken, dem inneren Sprechen, können sich die Gedanken wie ein Mühlrad im Kopf herumdrehen, was den rotierenden Aspekt des R zeigt. Rudolf Steiner verdeutlicht den Unterschied vom D im Wort ‘denken’ zu dem R von ‘ratio’ wie folgt: Das konkrete Denken findet immer ein Ende, das absrakte Denken läuft mit dem Gedanken immer wie ein Rad herum.” (GA in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 336)

Mit der Richtungsänderung bei der Umdrehung hängt eine weitere Qualität des R zusammen. Rudolf Steiner sagt, das R ist dasjenige, “was eine Reserve, eine reservierte Haltung hervorruft im menschlich geistig-seelischen Wesen. Daher drücken wir alles dasjenige aus mit dem R, das wir so erfassen, wie wir uns selbst erfassen, wenn wir noch zu Rate gehen, wenn wir noch raten [rätsen]. Und ‘raten’ [im Sinne von rätseln] ist ein Wort, das das R in ganz besonders charakteristischer Weise anwendet. Raten = wir drehen und wenden noch unser Urteil … sodass wir dasjenige, was wir äußerlich ähnlich finden dieser Stimmung des Drehens und Wendens des Urteils, mit Worten bezeichnen, die den R‑Laut haben.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 336)

Das R als Stierlaut zeigt sich im Durchhaltevermögen, in der Übung bis zur Professionalisierung. Das R am Wortende macht aus jemandem, der manchmal Brot bäckt einen ‘Bäcker’, aus einem Gartenfreund einen ‘Gärtner’. Das R drückt hier aus, das der Prozess der Aneignung vollendet und abgerundet ist.

Die Kraft des Erzengels ‘Raphael’, der meist als der Heiler angesprochen wird, beschreibt Rudolf Steiner mit dem Ausdruck ‘Gottwoller’. “Gewiss, Sie werden in keinem hebräischen Lexikon die Übersetzung dieser Worte [der Erzengelnamen] so finden: aber wenn man sich einlebt in das, was gemeint war, so müsste man die alten hebräischen Worte mit diesen Worten heute eigentlich übersetzen und zwar so, dass … Gottwoller ganz dasselbe bedeutet wie ‘Raphael’.” (GA in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 339) Indem das R den Kreislauf darstellt, trägt es auch den heilenden, erneuernden Aspekt, der mit dem Erzengel verbunden ist, in sich.

Wie das O der Vokal des Runden, von innen nach außen Tönenden und das Andere liebevoll Umfassenden ist, so ist das R der Konsonant dieser Form in allen ihren Aspekten. Das R ist das Runde, Rollende, Drehende, Rastlose, Reibende, Wärmende, zentrifugal Weitende, Ausstrahlende, Richtunggebende, das Reservierte im Raten und Wenden und das Rhythmische im Prozess, der bis zur Vollendung führt — der Endstelllung des R in der Professionalisierung.

Das Mantra 18 R in den Sechsteln des Jahreskreises

- seine zweifache Zugehörigkeit -

Die Mantren 18 R und 43 r stehen an einer Grenze — und das gilt für das Mantra 18 R gleich doppelt. Die Grenze ergibt sich, weil es im christlichen Jahreskreis zum einen den mit festen Daten verbundenen Jahreskreis gibt und zum anderen die mit Ostern zusammenhängende Zeit, die nur an den Frühling, nicht aber an feste Daten gebunden ist. Dadurch stoßen zwei Zeitqualitäten aufeinander.

Das Mantra 43 r ist das letzte vor dem Beginn dieser vom festen Datum gelösten Osterzeit, der Osterscholle.

Exkurs zur Osterscholle — dem “Mond” im Jahr

Die Osterscholle nenne ich die vom Osterfest beherrschte, vom Sonnenstand, d.h. vom Datum relativ unabhängige Zeit. Sie reicht vom auslösenden Ostertermin bis zum Fronleichnamsfest, das in der neunten Woche (9 I) nach Ostern liegt. Doch das Osterereignis macht seinen Einfluss schon Aschermittwoch geltend, also sieben Wochen vor Ostern (46 u). Da ich davon ausgehe, dass die vor- und nachösterliche Zeit symmetrisch sein müsse, rechne ich vor und nach Ostern neun Wochen und damit auch jeweils neun Mantren zu dieser Osterzeit. Die neun Mantren vor Ostern sind die Mantren 44 s bis 52 z und die neun Mantren nach Ostern sind die Mantren 1 A bis 9 I (großes i). Diese somit 18 Wochen liegen wie ein Mond im Jahr und zeigen eine gewisse Selbständigkeit gegenüber dem Sonnenstand, denn sie verschieben sich mit dem Osterdatum, das an den Vollmond nach der Tag-und-Nachtgleiche sowie den darauf folgenden Sonntag gebunden ist. Die Osterscholle, der “bewegliche” Mond im Jahr umfasst also 18 Wochen — ein gutes Drittel des Jahres von 52 Wochen. Die anderen zwei Drittel des Jahres nenne ich die Sonnenzeit, denn hier sind die Feste durch ihr Datum mit der Sonne verbunden (Johanni am 24.6.; Michaeli am 29.9.; Heiligabend am 24.12.)

Jeder Jahreszyklus wird also durch das Osterfest individualisiert. Damit einher geht die Notwendigkeit der Anpassung sowohl vor der Osterscholle als auch danach. Ein Übergehen dieser “Lebendigkeit” im Jahr ist für den Seelenkalender unmöglich, weil Rudolf Steiner das Mantra 1 A mit der Osterwoche verbunden hat. Und diese Woche ist durch das bewegliche Osterfest eben nicht datumsgebunden.

Liegt das Osterfest früh im Jahr, sind weniger Wochen bis zum Osterfest vorhanden als Mantren durchgangen werden müssen. Liegt das Osterfest spät im Jahr, sind mehr Wochen bis zum Osterfest zu durchleben, als Mantren zur Verfügung stehen. So muss die mit den Mantren verbundene Zeit gegebenenfalls gestaucht oder gedehnt werden.

Das Mantra 43 r ist das letzte Mantra, bevor mit dem Mantra 44 s die Osterscholle, der “Mond im Jahr” beginnt. Durch die meist notwendige Dehnung oder Stauchung der Zeit ist dieser Schritt von der “Sonnenzeit” in die “Mondenzeit” mal größer, mal kleiner. Immer ist dieser Schritt mit einem Überschreiten einer Grenze verbunden. Am Gewahrwerden dieser Grenze kann sich Bewusstsein entzünden.

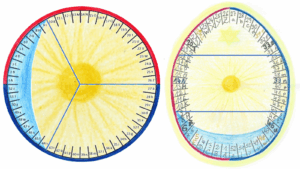

Aus der Bemessung der Osterscholle folgt eine wichtige Konsequenz für das Mantra 18 R. Die 18 Wochen der Osterscholle umfassen wie gesagt etwas mehr als ein Drittel des Jahres. Diese Drittelung kann für den Jahreskreis auf zwei Arten erfolgen. Zum ein wie ein Mercedesstern, zum anderen “geschichtet”. Das Jahr wird hier nicht als Zeitfluss, sondern als Raum in drei Ebenen gegliedert. So ergibt sich der Jahreskreis als “Ei”.

Die Osterscholle als Ursache einer auf zweifache Art möglichen Drittelung des Jahres

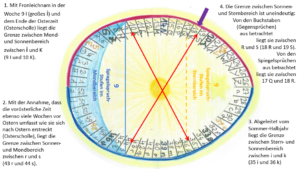

Die Grenzen dieser im Jahreslauf als Ei erscheinenden Ebenen gehen von der Osterscholle aus. Die drei so gewonnenen Bereiche des Jahres nenne ich den Mondbereich (Osterscholle), den Sonnenbereich (mit der Sommer- und der Wintersonnenwende) und den Sternbereich. Der Sternbereich umfasst das Herbst-Drittel des Jahres, und dieses ist die zur Osterscholle komplementäre Zeit. Die genaue Lage der Grenzen lässt sich im Seelenkalender-Jahr durch die Spiegel- und Gegensprüche der Osterscholle gewinnen. Die auf diese Weise vorgenommene Übertragung führt jedoch dazu, dass das Mantra 18 R einmal zum Sonnenbereich gehört, einmal zum Sternbereich (siehe die untenstehende Abbildung).

Das Mantra 18 R gehört sowohl zum Sonnen- als auch zum Sternbereich

Wird vom Gegenspruch 43 r ausgegangen, liegt die Grenze zwischen R und S. Das Mantra 18 R gehört also wie das Mantra 43 r zum mittleren Bereich, dem Sonnenbereich. Orientiert man sich jedoch an den Spiegelsprüchen, so bildet das Mantra 18 R zusammen mit dem Spiegelspruch 35 i das erste von neun Spiegelspruchpaaren im Sternbereich, der damit den gleichen Umfang aufweist wie der Mondbereich, die Osterscholle mit ebenso neun Spiegelspruchpaaren.

Daraus folgt für das Mantra 18 R eine Einmaligkeit im Seelenkalender-Jahr: im Mantra 18 R überlappen sich zwei Bereiche, der Sonnen- und der Sternbereich. Im dynamischen Geschehen des Jahreslaufes ist dies nur möglich, wenn das Mantra 18 R als Anfang und auch als Ende eines spiralförmigen Zyklus gedacht wird. Wirken lineare und zyklische Zeit zusammen, wird aus dem ewig gleichen Kreislauf die Spiralbewegung. Und dieser Übergang von einem Zyklus in den nächsten geschieht vielleicht nicht wie das gewöhnlich vorgestellt wird beim Jahreswechsel, also in der Nacht vom 31.12. zum 1.1. und auch nicht vom Samstag der Karwoche 52 z zum Sonntag der Osterwoche 1 A, sondern beim Mantra 18 R. Als Spiegelspruch ist es das erste Mantra des Sternbereichs und nach einem vollständigen Zyklus ist es als Gegenspruch das letzte Mantra des Sonnenbereichs. Das Mantra 18 R ist demnach von zwei Grenzen eingeschlossen.

Die Spiralbewegung und das Mantra 18 R

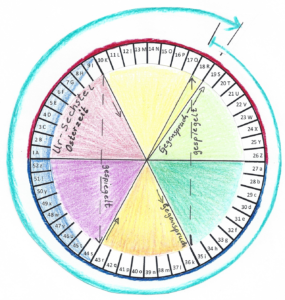

Stelle ich die von Rudolf Steiner gezeichnete Rotationsform für das R in den Jahreskreis, so liegt die Stelle, an der sich die Linie das erste Mal schneidet und damit den Kreis schließt etwa dort, wo das Mantra 18 R im Jahreskreis verortet ist.

Die R‑Bewegung von Rudolf Steiner im Jahreskreis schließt beim Mantra 18 R den Kreis

Die Frage nach der zweiten Schnittstelle muss hier offen bleiben. Möglich, dass sie ein Hinweis auf einen Wechsel der Energie an der Halbjahresschwelle ist. Auch einen Hinweis auf den Sternbereich halte ich für möglich, doch die zweite Kreuzung passt weder exakt zur Halbjahresschwelle noch zur Grenze des Sternbereichs im Winter-Halbjahr, wenn die R‑Form möglichst mittig im Kreis liegen soll.

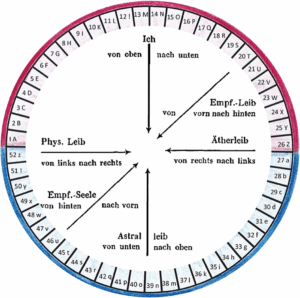

Die mit A und O verbundenen Mantren markieren vier Anfänge im Seelenkalender, die mit den vier Wesensgliedern verbunden sind (siehe Blog 15 O — 40 o): Physischer Leib 1 A, Ätherleib 27 a, Ich 15 O, Astralleib 40 o) sind mit je einem Wesensglied verbunden. Trifft das auch für den Anfang der Spiralbewegung, also für das Mantra 18 R zu? Rudolf Steiner beschrieben, dass nicht nur die vier Wesensglieder aus den vier Richtungen, von oben, unten, rechts und links in die Mitte wirken, sondern auch eine Kraft von vorne und von hinten wirkt. Es sind Empfindungsleib und Empfindungsseele, die diese dritte, diagonal dargestellte Raumachse bilden.

Wirkrichtungen der Wesensglieder im Seelenkalender-Jahreskreis, Graphik aus GA 115, S. 39

Graphisch sind die Richtungen des Empfindungsleibes und der Empfindungsseele mit den Krisensprüchen 20 T und 46 u verbunden. Da diese Richtung die Räumlichkeit meint, kann sie je nach Perspektive auch eine andere Schräge aufweisen. Ich denke sie mir aufgespannt zwischen den Mantren 18 R und 43 r.

Beginnt und endet vielleicht mit dem Mantra 18 R der Jahreszyklus des Empfindungsleibes, der durch sein Leib-Sein Anfang und Ende unterworfen ist? Anfang und Ende charakterisieren die lineare Zeit im Gegensatz zur zyklischen Zeit, die den ewigen Kreislauf, das immer Gleiche darstellt. Das Geschenk der linearen Zeit ist die Einzigartigkeit jedes Augenblicks.

Ist der Empfindungsleib mit dem Mantra 18 R verbunden, dann die Empfindungsseele vielleicht mit dem Beginn der Osterscholle, dem Mantra 44 s, das auf das Mantra 43 r folgt. Auch die Osterscholle hat Anfang und Ende und ist deshalb Bild der linearen Zeit im zyklischen Jahreskreis. Wie das variable Osterdatum durch die Osterscholle jeden Jahrskreis als Zeitraum individualisiert, so markiert das Mantra 18 R im stetig gekrümmten Zeitfluss des Jahres einen Anfangs- und gleichzeitig einen Endpunkt, sodass einzelne Kreisläufe unterscheidbar werden.

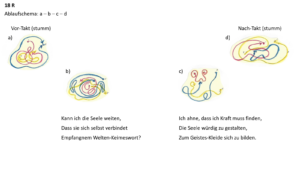

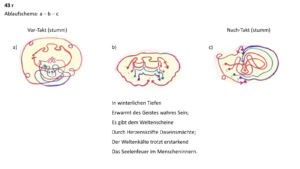

Über die Gegensprüche 18 R und 43 r

Das Mantra 18 R ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Darin stellt der Ich-Sprecher wie im Spiegelmantra 35 i eine Frage und reflektiert danach darüber (über die Spiegelsprüche 18 R — 35 i). Das Mantra 43 r ist dagegen in der neutralen dritten Person geschrieben und gibt deshalb einen Prozess wieder, der dem Bewusstsein entzogen ist.

Im Mantra 18 R fragt der Ich-Sprecher, ob er die Seele — und damit seine eigene Seele weiten kann, sodass sie in der Lage ist, sich selbst mit dem empfangenen Welten-Keimeswort zu verbinden. Er fragt, ob er seine Seele groß genug machen kann, sodass das Welten-Keimeswort sich mit ihr verbinden kann. Das Welten-Keimeswort ist das Wort, aus dem Welten keimen. Und dieses Welten-Keimeswort ist, obwohl es nur den Keim der Welten enthält, zunächst zu groß für eine menschliche Seele. Im Mantra 17 Q war gesagt worden, dass der Ich-Sprecher das Weltenwort durch seine Sinnestore in Seelengründe führen durfte. Das Weltenwort wahr hier Wahrnehmung. Die Wahrnehmung zeigt, was die Zeit im Laufe des Jahres in der Natur wirkt. Der ganze Jahreskreis ist das Weltenwort, verdeutlicht durch die Buchstaben der Spruchbezeichnungen der Seelenkalender-Mantren. Sie führen zweimal durch dass Alphabet, sind also das Weltenwort aus zwei Perspektiven, der gesprochenen und der gehörten. Das Weltenwort ist der Jahreskreis, die im Außen wirkende Zeit. Das Welten-Keimeswort ist die im Menschen aufkeimende Gegenwärtigkeit. Sie ist ein winziger Teil des Zeitenlaufes, denn die menschliche Bewusstseinskraft reicht nur für eine kurze Gegenwärtigkeits-Zeitspanne. Und doch strahlt das Bewusstsein in Gegenwärtigkeit vom Menschen rundum aus wie eine Sonne und bildet dadurch ein winziges Abbild des großen Jahreskreises, in dessen Zentrum die große geistige Sonne als Quelle aller Zeit steht.

Der Ich-Sprecher im Mantra 18 R fragt also, ob er seine Gegenwärtigkeit so ausdehnen kann, seinen Bewusstseinraum so klar “sehen” kann, dass er ihn mit dem Jahreskreis verbinden, d.h. als wesensgleich erkennen kann. Dann verbindet sich das Welten-Keimeswort selber mit dem Seelenraum.

(Der Seelenraum ist größer als der Bewusstseinsraum, denn er umfasst das Unbewusste. Ich erlebe ihn ebenso im Jahreslauf, hier in der Darstellung als Ei mit den Halbjahren rechts und links. Der Bewusstseinsraum bildet sich dagegen im Kreis ab mit dem Wahrnehmungsbereich vorne und dem Denkbereich hinter der Stirne, also hinten. In der Vorstellung des Jahreskreises wird dieser aufgerichtet und steht als inneres Bild vor dem Menschen mit dem Sommer-Halbjahr oben und dem Winter-Halbjahr unten.)

Nun äußert der Ich-Sprecher, dass er ahnt, welche Kraft es ihn kosten wird, die Seele würdig zu gestalten, damit sie sich selber zum Geisteskleid bilden kann. Wann ist die Seele würdig und wie wird sie zum Kleid des Geistes? Würde, wenn sie nicht durch Geburt z.B. als Prinzessin, erworben wird, muss durch Leistung errungen werden, durch Entwicklung der Fähigkeiten der Seele. In Wahrheit hat jeder durch seine Geburt eine Seele, deren Urbild der Jahreskreis ist, die dem Jahreslauf entsprechend gebildet ist. Der Mensch muss jedoch zu dieser Wahrheit erwachen, sie finden, erleben und sich in eine harmonische Beziehung setzen mit dem großen Zeitenlauf. Sie wird zum Kleid für den Geist, wenn sie den Geist zur Erscheinung bringen kann, ihn bekleiden kann.

In der Aussageform der Frage zeigt sich die Qualität und Kraft des R. Denn sie ruft ähnlich dem Rätsel eine Reserviertheit, eine Zurückhaltung der Seele hervor, weil die Antwort noch nicht da ist. In der noch zu leistenden Weitung der Seele wird deutlich, welche Unterstützung durch das R, durch die Fliehkraft der Rotation möglich gegeben ist. Die Aufgabe, die Seele würdig zu gestalten, beinhaltet das wiederholende Üben. Der stets gleiche Ablauf muss immer wieder und wieder vollzogen werden, weshalb er dem Rollen eines Rades ähnelt. Dieses Rad muss der Mensch selber in Schwung bringen. Im Miterleben des Jahreslaufes wird der Mensch durch das Jahresrad ohne sein Zutun geführt. Geisteskleid kann die Seele sein, wenn sie dem Geist eine Struktur wie das Jahresrad zur Verfügung stellen kann, in die der Geist sein Leben und sein Licht hineinstrahlen kann, die der Geist bewohnen kann, wie die geistige Sonne den Jahreskreis. Das R als Rad mit 52 Speichen ist das Bild dieser Struktur, das Geisteskleid.

Wie oben gezeigt, kann das Mantra als ein Erstes und Letztes betrachtet werden. Die Weitung der Seele und ihre würdige Gestaltung erfordert also einen ganzen Umlauf, worin sich das Rotieren des R besonders offensichtlich zeigt.

Im Mantra 43 r geht es um Wärme und Feuer als Innenprozess, dem die Kälte als Weltenkälte, als Kälte der Außenwelt entgegensteht. Das Erwarmen, sich erwärmen, findet in Tiefen statt, die winterlich, also vielleicht dunkel und kalt sind und am Ende geht es um das Seelenfeuer, das im Menscheninnern der Weltenkälte trotzt. Wärme ist eine ausstrahlende Kraft. Steigert sich die Wärme zur Hitze bis sie entzündend auf den Stoff wirkt, so strahlt neben der Wärme auch Licht aus.

In winterlichen Tiefen, ganz unten also, wenn es winterlich kalt und dunkel ist im Außen, dann erwärmt sich das wahre Sein des Geistes. Und — was ist das wahre Sein des Geistes, also sein vollständiges Sein? Geist und Materie sind einerseits Gegensätze, andererseits sind sie aber auch nur zwei Erscheinungsformen eines sich inkarnierenden und exkarnierenden übergeordneten Geistes. Es gibt also zwei Bilder des Geistes. Das eine zeigt ihn wie z.B. den Heiligen Geist, den Rudolf Steiner den körperlosen Geist nennt. Dieser Geist bildet mit der Materie ein zweipoliges Ganzes. Hier stehen Geist und Materie einander kontrair gegenüber. Das zweite Bild des Geistes ist umfassender, denn es stellt den Geist zusätzlich inkarnierend und exkarnierend vor. Dieser Geist erscheint nicht nur körperlos, sondern auch verkörpert. Er kommt in den Geschöpfen zur Erscheinung. Dieser sich inkarnierende Geist ist im Unterschied zum Heiligen Geist der Christus, der sich in Jesus verkörperte. Deshalb deutet die Formulierung vom wahren Sein des Geistes für mich auf den Christusgeist, auf den Ich-Bin.

Der Geist in winterlichen Tiefen ist der herabsteigende, inkarnierende Geist der am unteren Wendepunkt angekommen ist, am Ort des Stillstandes, bevor sich seine Bewegungsrichtung umkehrt. Diesen Umkehrpunkt gibt es physisch im Herzen. Das einströmende Blut füllt das Herz und wenn es ganz unten, in der Herzspitze, angekommen ist, kommt es einen Moment zur Ruhe. Hier ist Stillstand, bevor sich die Bewegungsrichtung umkehrt, das Herz kontrahiert und das Blut so impulsiert in den Körper entlässt. An diesem untersten Punkt also, sagt das Mantra, erwarmt das wahre Sein des Geistes. Der Geist schickt sich an, in Bewegung zu kommen, in einen neuen Prozess einzusteigen. Und dieser neue Prozess zeigt sich als Leibschöpfungsprozess, dem die Exkarnation zwingend folgen wird, — denn „es“, das wahre Sein des Geistes, gibt dem Weltenschein Daseinsmacht – der Geist erschafft die Materie. Der Weltenschein erhält nicht nur eine Daseinsmacht, er bekommt eine Vielzahl an Daseinsmächten. – Nach meiner Meinung sind es vier Daseinsmächte, für jede Leib-Organisation eine, die aus den vier Himmelsrichtung ins Zentrum einwirken und eine geistige Pyramide erschaffen (siehe Blogartikel 7 G). Und vielleicht sind es sogar sechs Daseinsmächte gemäß obiger Darstellung von Rudolf Steiner, in der zu den vier Wesensgliedern Empfindungsleib und Empfindungsseele hinzutreten.

Es sind kosmische Herzenskräfte, die es dem wahren Sein des Geistes ermöglichen, sich irdisch zu verwirklichen. Durch die Herzenskräfte im Mantra schimmert der Christus als großer Sonnengeist hindurch. Und das irdische Herz, das mit der Sonne verbundene Organ des Körpers, wird das Tor sein, das es diesem umfassenden Geist ermöglicht, sich wieder zu vergeistigen. Hier ist der Ort, an dem die Äther-Lebenskräfte zu Bewusstseinskräften werden. Hier findet die Ätherisation des Blutes statt. Und das Allererste, was das neu erwachte Bewusstsein erkennt, ist, dass es ein Ich ist, eine eigene Sonne, die fühlendes Gewahrsein, die Bewusstsein, also Licht, in die Welt ausstrahlt. Tatsächlich wird von allen Menschen auf das Herz gedeutet, wenn sie mit einer Geste „ich“ sagen.

Auch der Prozess der Vergeistigung wird im Mantra beschrieben. Es ist das Seelenfeuer, das alles Materielle wieder zu Geist, zu Bewusstsein verbrennt. Dieses Seelenfeuer trotzt der Weltenkälte, — es trotzt dem Unveränderlichen, Ewigen. Weisheit alleine ist starr und kalt. Sie gleicht dem zu Schneekristallen gefrorenen Wasser, das vom Himmel auf die Erde kommt. Das entgegengesetzte Bild ist das auflodernde Feuer. Das Seelenfeuer will Entwicklung. Und es ist stets die brennende Begeisterung, die aufopferungsvolle Hingabe Einzelner, die zu Erneuerung und Veränderung führt. Eine innere Kraft, die sich zum Ausdruck bringen will, liegt in dem Seelenfeuer im Menscheninnern, das sich der Weltenkälte entgegenstellt, ihr trotzt. Mit diesem Trotz drückt sich nicht das Ego aus, denn das ganze Mantra ist ohne einen Ich-Sprecher geschrieben. Es beschreibt den gewaltigen in- und exkarnierenden Schöpfungsprozess des wahren Geist-Seins als Tatsache. Im Trotz liegt die forwärts strebende Kraft der linearen Zeit, die Entwicklung, Veränderung will.

Die Qualität des R findet sich als die radial ausstrahlende Qualität der Wärme, des trotzenden Seelenfeuers. Sie findet sich auch in dem Umschwung, der mit dem Erwarmen des wahren Geist-Seins in winterlichen Tiefen deutlich wird. Erzählt das Mantra vielleicht davon, wie das Ich aus dem Kosmos durch die Kopforganisation hereinfährt in die Inkarnation, wie Rudolf Steiner es oben beschreibt? Ist das wahre Sein des Geistes vielleicht das Ich des Menschen, das den R‑Prozess als seinen Wagen gebraucht?