Die Gegensprüche 26 Z und 52 z

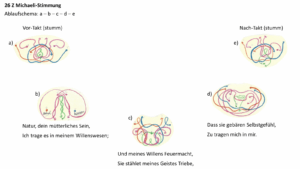

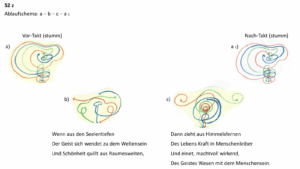

| 26 Z Michaeli-Stimmung

Natur, dein mütterliches Sein, Ich trage es in meinem Willenswesen; Und meines Willens Feuermacht, Sie stählet meines Geistes Triebe, Dass sie gebären Selbstgefühl, Zu tragen mich in mir. … |

52 z

Wenn aus den Seelentiefen Der Geist sich wendet zu dem Weltensein Und Schönheit quillt aus Raumesweiten, Dann zieht aus Himmelsfernen Des Lebens Kraft in Menschenleiber Und einet, machtvoll wirkend, Des Geistes Wesen mit dem Menschensein. |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 26 Z und 52 z

Über den Buchstaben “Z”

Das Z ist der letzte Buchstabe des lateinischen Alphabetes. Dieses Alphabet zählt 26 Buchstaben — was der Anzahl der Wochen in einem Halbjahr entspricht. Mithin könnte man meinen, es weise implizit auf die Zeit hin. Erstaunlicherweise zeigen auch das griechische Alphabet und das ältere Futhark, das nordische Runenalphabet, einen Hinweis auf die Zeit, denn sie haben jeweils 24 Buchstaben — und das entspricht der Anzahl der Stunden eines Tageszyklus.

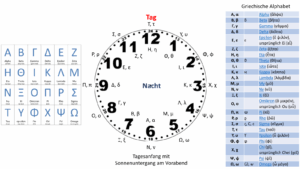

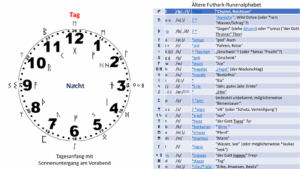

Das griechische und das nordische Alphabet versuchsweise zugeordnet zu den Stunden eines Tageszyklus

Das hebräische Alphabet hat wie das noch ältere phönizische 22 Buchstaben. Der Bezug zur Zeit ist in diesen 22 nicht erkennbar, doch können die Vokale als ungeschriebene Laute hinzugerechnet werden. Sofern O und U nicht differenziert werden, was in früheren Jahrhunderten häufig war, ergänzen die Vokale A, E, I, O/U die 22 Konsonanten-Buchstaben zu 26 Laut-Wesen. Dadurch ist das hebräische Alphabet dem lateinischen ähnlicher, als es auf den ersten Blick scheint.

In frühere Zeiten empfanden die Menschen die Entsprechung von Mikro- und Makrokosmos — von Welt und Mensch. Die menschengeschaffenen Ordnungen der Zeit wurden nach der beobachtbaren Weisheit geschaffen, sodass der Kosmos als makrokosmischer Mensch und der Mensch wiederum als Mikrokosmos erkennbar wurden. So gibt es 12 Rippenpaare, mithin 24 Rippen — was sich in den 12 Monaten des Jahres und 24 Stunden des Tages wiederfindet. Und gerade der Atem, der ja mit der Lunge im Brustkorb lokalisiert ist, zeigt vielfältiege Entsprechungen zu den kosmischen Rhythmen von Sonne und Erde (mehr über das Platonische Jahr und den Atem).

Der Mensch hat bei regelhafter Bildung 52 Zähne — 20 Milchzähne und 32 bleibende — und damit genau so viele, wie das Jahr Wochen hat. Rudolf Steiner beschreibt die obere und untere Kinnlade als die verkümmerten oberen und unteren Gliedmaßen. Die Gliedmaßen selber jedoch als Teil eines geistigen, makrokosmischen Kopfes, der den Menschen beständig auffrisst.

“Wenn wir im Gegensatz dazu [zum menschlichen Kopf, A.F.] den Gliedmaßenmenschen ansehen, so ist der in alledem, was er uns äußerlich darbietet, … die Umgestaltung der beiden Kinnladen des Menschen, der oberen und unteren Kinnlade. Was unten und oben Ihren Mund einschließt, das ist, nur verkümmert, dasjenige, was Ihre Beine und Füße und Ihre Arme und Hände sind. … Sie können nun sagen: Wenn ich mir nun vorstelle, daß meine Arme und Hände seien obere Kinnlade, meine Beine und Füße untere Kinnlade, dann muß ich die Frage aufwerfen: Ja, wohin richtet sich denn dasjenige, was in diesen Kinnladen ausgesprochen ist? Wo beißt es denn? Wo ist denn der Mund? … so müssen Sie sich vorstellen, da draußen irgendwo sei das eigentliche Haupt; es öffne nach der oberen Seite [als obere Extremitäten, A.F.] den Mund und es öffne nach der unteren Seite [als untere Extremitäten, A.F.] den Mund, so daß Sie sich vorstellen können eine merkwürdige Tendenz dieses unsichtbaren Kopfes, der seine Kiefer nach Ihrer Brust und nach Ihrem Bauche hin öffnet.

Was tut denn dieser unsichtbare Kopf? Er frißt Sie ja fortwährend, er sperrt sein Maul gegen Sie auf. Und hier haben Sie in der äußeren Gestalt ein wunderbares Bild des Tatsächlichen. Während der richtige Kopf des Menschen ein leiblich-materieller Kopf ist, ist der Kopf, der zu den Gliedmaßen dazugehört, der geistige Kopf. Aber er wird ein Stückchen materiell, damit er fortwährend den Menschen verzehren kann. Und im Tode, wenn der Mensch stirbt, hat er ihn ganz aufgezehrt. Das ist in der Tat der wunderbare Prozeß, daß unsere Gliedmaßen so gebaut sind, daß sie uns fortwährend aufessen. Wir schlüpfen fortwährend mit unserem Organismus in den aufgesperrten Mund unserer Geistigkeit hinein. Das Geistige verlangt von uns fortwährend das Opfer unserer Hingabe. (GA 293, S. 174f) Hat dieser geistge Kopf also 52 Zähne und fordert in 52 Wochen unsere Hingabe?

Der Fuß wiederum hat 26 Knochen, die Anzahl der Knochen beider Füße (52) entspricht der Anzahl der Wochen in einem Jahr. Wie die Zeit, so geht auch der Mensch über die Erde, könnte man interpretieren.

Dadurch wird deutlich, dass die Anzahl der Buchstaben in den jeweiligen Alphabeten keinesfalls zufällig ist. Mir scheint, dass die 24-Zeichen Alphabete die zyklische Zeit stärker im Blick haben, die 26er Alphabete (das jüdische und das lateinische) eher die lineare Zeit, denn sie entsprechen einem Halbjahr mit Anfang und Ende.

Das Z als letzter Buchstabe des lateinischen Alphabets stammt vom protosinaitischen Ze (![]() ), das zum phönizischen Zajin (

), das zum phönizischen Zajin (![]() ) und dann zum griechischen Zeta (

) und dann zum griechischen Zeta (![]() ) wurde. Das etruskische Z (

) wurde. Das etruskische Z (![]() ) stammt ebenso vom phönizischen Zajin (

) stammt ebenso vom phönizischen Zajin ( ![]() ), ging aber im lateinischen Alphabet verloren. Die Römer übernahmen das Zeta von den Griechen als Z (

), ging aber im lateinischen Alphabet verloren. Die Römer übernahmen das Zeta von den Griechen als Z ( ![]() ) und fügten es, wie auch das Ypsilon, an den Schluss des Alphabetes an.

) und fügten es, wie auch das Ypsilon, an den Schluss des Alphabetes an.

Das Protosinaitische Ze symbolisiert eine Stichwaffe. Auch das phönizische Zajin bedeutet Dolch oder Waffe.

Im phönizischen Alphabet war Zajin das stimmhafte S und stand an der siebten Stelle des Alphabets. In das griechische Alphabet als Zeta (Ζ, ζ) übernommen, hatte es ebenso den Lautwert des stimmhaften S bzw. eines DS. Zu Beginn hatte das Zeta noch die dem Zajin ähnliche aufrechte Form und wandelte sich dann zur Gestalt des “Blitzes”, dem es noch heute entspricht. Die Römer übernahmen im ersten Jahrhundert das Zeta und Appius Claudius Caecus († etwa 280 v. Chr.), ein zeitgenössischer revolutionärer Staatsmann, soll über das Z gesagt haben: „Z idcirco Appius Claudius detestatur, quod dentes mortui, dum exprimitur, imitatur.“ (sehr frei übersetzt: „Der Mund des Toten entspricht der Haltung der Zähne beim Aussprechen des Z“). Um im Bild zu bleiben: Das Leben beginnt mit dem staunenden A und schließt mit dem verbissenen Z.

Der heutige Z‑Laut entwickelte sich durch die germanische Lautverschiebung im Mittelalter aus dem T am Wort- oder Silbenanfang. Aus ‘Tahl’ wurde ‘Zahl’, aus ’sitten’ wurde ’sitzen’. Das Z, lautlich aus T und S zusammengesetzt, ist wie das X, (gesprochen KS), ein Doppelkonsonant, der einen Stoßlaut mit dem scharfen S vereint und dadurch verstärkt. Das Z ist das T in Bewegung, in Aktion, könnte man sagen. Als ein solches in Bewegung befindlichen Phänomens lassen sich zwei Aspekte unterscheiden: eine Bewegung Von-Außen-nach-Innen, und eine Von-Innen-nach-Außen. Der eine Aspekt ist das Z als Waffe, wie die Bedeutung aus dem protosinaitischen Alphabet besagt, der andere ist der göttliche Adler-Aspekt, der sich in der Endstellung im lateinischen Alphabet ausdrückt.

Das Z ist die Waffe, die ‘zerteilt’, ‘Zank’, ‘Zwiespalt’, ‘Zwist’ und ‘Zeter’ (mit der Urbedeutung ‘Kampf’) schafft. Über den schon beim Laut T erwähnten Kriegsruf der Germanen sagt Rudolf Steiner: “Als z.B. diese Völkerschaften nach Europa herübergingen und zuerst auf die Kelten stießen, so entstanden natürlich fortwährend Kämpfe, Kriege. Bei diesen Kriegen und Kämpfen — das Kriegführen war ja dazumal etwas, was … eigentlich immer da war — sahen sie im Sturm des Kampfes ebenso noch Geistiges; geradeso, wie im wehenden Winde, im dröhnenden Donner Geistiges gesehen wurde, so im Sturm des Kampfes. Es war ja so, dass die Leute Schilde hatten und mit diesen Schilden in geschlossenen Reihen in Mengen vorstürmten … Aus tausend Kehlen schrien sie in ihre Schilder hinein beim Vorstürmen. … Und würde man so etwas Ähnliches, wie da die Völkerschaften in ihre Schilder hineinschrien und stürmten … heute nachahmen wollen, dann müsste man sagen, das klang so wie : ‘Ziu zwingt Zwist. Ziu zwingt Zwist!’ Ziu war der Kriegsgeist. … Wenn solch eine germanische Völkerschaft aus einem Stamme vorstürmte, dann glaubte sie: da ist unter ihnen ein geistiges Wesen, das zwingt Zwist. ‘Zwist’ ist ‘Krieg’ … Es war wirklich etwas, wo das Geistige drinnen in dem Mut, in der Kampfeslust dieser Menschen lebte.” (GA 353, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 441) Von dieser Praxis zeugt heute noch der Familienname “Knürrenschild”, denn die Germanen sollen im Sturmangriff in ihre Schilde geknurrt haben.

Das Z charakterisiert Rudolf Steiner für die Sprachgestalter als die ‘Zerstörung’: “Sie werden in dem Z überall dies Zerstörende finden: Du zweifelst, du zünest, du zerreißest zornig. Werfen Sie in solchen Passagen, die zerrissen sind, die Z dem Zuhörer an den Kopf.” (GA 280, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 441) Mit dem Z zeigt man die ‘Zähne’, zeigt sich bereit, ‘zuckenden’ ‘Schmerz’ zuzufügen. Das Z ‘zermalmt’, ‘zerkritzelt’, ‘zerkratzt’, ‘zersetzt’, ‘zerfetzt’, ‘metztelt’, ’schnitzt’ und ’spritzt’. Das Z führt an eine ‘Grenze’. Der ‘Witz’, mit ’spitze Zunge’ vorgetragen, ‘überzeichnet’. Nur wohldosiert ist das Z dem Leben, ‘zoé’ zuträglich. Es ist wie ‘Gewürz’ oder ‘Salz’.

Auch der gotische Namen des Z zeigt diesen Laut in seiner Gefährlichkeit. Er lautet ‘Ezet’ (lautlich ein stimmhaftes S, zwischen S und R gelegen) und bedeutet ‘Schilf’. Die Ezet- bzw. ‘Eolhsecg’-Rune besagt:

Schilf wurzelt — meist im Sumpfe;

es wächst im Wasser — wundet hart,

bedeckt mit Blut — jeden Krieger,

der ihm naht …

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 442) Aus Schilf wurden einst Pfeile gemacht.

Ernst Moll schreibt über die Lautverbindung TS und ihre Umkehrung im ST: “Sieht man das Z als TS an, so stellt das T den Einschlag dar, im S reißt es auseinander. Beim ST ist zuerst der Riss, die Dispostion vorhanden, in die das T hieneinschlägt; beim TS ist es umgekehrt, da ist der Riss die Folge. Ein Wirksames kommt zur Erstarrung im ST, ein Einschlag wird wirksam im TS. Die Schreckerstarrung des T wird gelöst. Im ST wird ein Flüssiges fest, im TS wird ein Festes flüssig. Das Tote kommt zum Leben. Der schöpferische Einschag des T ’schlägt’ Wurzel, er ’setzt’ sich, ‘beißt’ sich, ‘frisst’ sich durch im S durch die Tiefen.” (Die Sprache der Laute, S. 442)

Diese Zerteilung durch TS (Z) ist der Laut der ‘Zwei’ wie der ‘Zahl’ als Gliederung der Menge. Auch die Zehn ist die Zahl der Zwei, denn althochdeutsch ‘zehan’ bedeutet ‘zweihand’. Und ‘zwölf’, althochdeutsch ‘zwelif’ heißt ‘zwei darüber’. Noch im Mittelalter beinhaltete das Wort ‘zal’ sowohl ‘Zahl’ wie ‘Erzählung’, also die Aneinanderreihung, die das Leben ausmacht.

Die Teilung durch TS (Z) kann sowohl zum Tod wie zum Leben führen. Eine alte Redewendung besagt, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei. Sie ist durch die ‘Entzweiung’ des androgynen, kosmischen Menschen in die zwei Geschlechter die ‘Verzweigung’, durch die nun mögliche ‘Zucht’, die geschlechtlich auswählende Fortpflanzung des Lebens. Doch dieses Leben ist vergänglich — es entstand durch Teilung. Das Z gliedert Fließendes und Ruhendes: ‘Zeit’ ist das Geteilte, wie auch die ‘Zeile’. Das Z unterteilt den Raum in ‘Zimmer’, ‘Zellen’ und ‘Zonen’. Gleichzeitig ist der Krieg der Vater aller Sachen, denn ‘Sache’ kommt von ’sahhan’, ’streiten’. Das Z ist der ‘Zweck’, hergeleitet vom althochdeutschen Wort ‘zwec’, der ‘Nagel’, noch vorhanden in ‘Reißzwecke’. Der Nagel als ‘zwec’ war das beim Büchsenschießen verwendete Geschoss, das eben diesen ‘Zweck’ hatte. Und die ‘Zange’ bringt das ‘Zwingende’ des Z zum Ausdruck.

Mit dem Z endet das lateinische Alphabet, die Reihe der in Buchstabenzeichen und Lauten fassbaren Logoskräfte. Folgt man dem Gedanken des Prologs im Johannesevangelium, dass alles Gewordene durch das Wort, durch den Logos geschaffen wurde, so stellt sich die Frage nach dem, was kommt, wenn alle diese Kräfte sich erschöpft haben, wenn sie an ein Ende gekommen sind. Das Griechische Alphabet und auch das Futhark, das Runenalphabet geben darauf eine ähnliche Antwort. In beiden Reihen ist das O als Omega (Ω, ω, großes O) bzw. Odal-Rune (ᛟ, Erbe, Anwesen, Besitz) das letzte Zeichen. Das kleine O, das Omikron (Ο, ο) des griechischen Alphabetes zeigt die auch im lateinischen Alphabet dem O zugeordnete Kreisform. Daraus lässt sich folgern, dass nach dem O am Ende ein neuer Zyklus beginnt, das “Anwesen” an den neuen Besitzer übergeht. Das Bild der zyklischen Zeit herrscht hier vor. Doch im Omega, dem großen O klingt schon die lineare Zeit an, denn dieses O ist sowohl als großer Ω, wie als kleiner Buchstabe ω eine offene Form. Diesen Aspekt der linearen Zeit, die jeden Augenblick einzigartig und unwiederbringlich macht, klingt für mich auch im letzten Buchstaben des jüdischen Alphabetes an, im Tav. Der göttliche Einschlag, der Einschlag von oben, wie Rudolf Steiner das T charakterisiert, braucht die Einmaligkeit, die Ungebundenheit an terrestrische Gesetze. Das Zyklische entsteht jedoch durch die Wiederholung, wodurch es an solche Gesetze gebunden ist.

Das Z als gesteigertes T, als göttlicher Einschlag, der aufs Engste verschwistert ist mit dem S, der Schlange, erscheint mir als der Moment, in dem Adam die Augen aufgetan wurden. Dies ist der Moment, in dem das Bewusstsein zum Selbstbewusstsein erwachte und der Mensch vom Geschöpf zum Schöpfer wurde und nun Verantwortung trägt für seine Schöpfungen. Mit dem Z ist die göttliche Schöpfung des im Alphabet verborgenen Menschen zu Ende. Was nun folgt, ist Menschenwerk.

Rudolf Steiner ordnet das Z zusammen mit dem S dem Tierkreiszeichen des Skorpion zu. Dieses Zeichen, traditionell durch Judas, den Verräter, im Jüngerkreis repräsentiert, wird als der gefallene Adler verstanden. Das Z erscheint dadurch als der Adler, der auf der Klippe sitzt, bereit sich aufzuschwingen. Das Z ist der letzte Buchstabe des Alphabetes und steht damit an der Grenze des Gestaltet-Irdischen zum freien Geist-Luft-Raum.

Rudolf Steiner spricht im Zusammenhang mit dem Z tatsächlich vom Loslassen, bzw. von der Gebärde des Loslassens: “Wir werden daher das Z, wenn wir es uns anschauen, so sehen, als ob jemand vor sich ein Kind hat, das eben einen neuen Gegenstand, den man ihm gekauft hat, verloren hat, das ungeheuer unglücklich darüber ist und weint, und das man, statt dass man es bestraft, beruhigen will. … [Man wird sich in etwas] tangierter oder großmütterlicher Weise [verhalten und die Gebärde machen] besonders mit der rechten Hand: Kindchen, lass gehen. … Sie müssen das Z besonders im Arm fühlen, nicht im Handgelenk, sondern beim Heruntergehen des Armes.” Und weiter sagt er: “Das Z ist eine Gebärde, welche natürlich der C‑Gebärde ähnlich ist … und ähnlich empfunden werden kann — … empfunden werden kann als dasjenige, was heiter stimmt dadurch, dass es nicht schwer, sondern leicht genommen werden kann. … Es ist in dem Erlebnis des Z etws, was wie Leichtes herankommt. Und in diesem Hinweisen, in diesem Herstammen aus der Leichtigkeit, aus etwas, was leicht ist, Z, liegt die Plastik, das Erlebnis des Z.” (GA 279, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 437)

Die Leichte-Qualität des Z zeigt sich im schnell errichteten und wieder abgebauten ‘Zelt’, im leichten ‘Herzen’, im ‘zarten’ Ahnen und im Hinsteuern auf ein ‘Ziel’. Der aufsteigende Lebensstrom, der im Herzen, durch die Ätherisation des Blutes zu Bewusstseinslicht, zu Geist wird, entspricht dem Z, indem das mit dem Körper vereinte Leben sich im latenten Sterbeprozess von der Physis trennt, entzweit, loslässt, auffliegt. Dieses Bewusstseinslicht ermöglicht sowohl Wahrnehmung wie Denken. Diese Leichte-Kraft findet sich schon physisch beim Gehirn, das im Liquor schwimmt, wodurch sein Eigengewicht reduziert wird. Die menschliche Denkorganisation entspricht dem Bild des Adlers, das Bewusstseinslicht der Luft, die den Adler im Fluge trägt. Rudolf Steiner sagt: “Und Sie sehen richtig hin in den Makrokosmos, in die große Natur, wenn Sie den Adler so ansehen, dass Sie sagen: der Adler hat sein Gefieder, seine vielfarbigen bunten Federn. In denen lebt dieselbe Kraft, die in dir lebt, indem sich dein Gehirn zum Gedankenträger macht. Dasjenige, … was dein Gehirn überhaupt dazu macht, dich zu einem Denker zu bilden, das ist dieselbe Kaft, die dem Adler in den Lüften sein Gefieder gibt. … [Es sind die Sonnenkräfte.] Die Federbildung geben sie dem Adler, das ist der physische Aspekt der Gedankenbildung. Dem Menschen geben sie die Gedanken, das ist der astralische Aspekt der Federbildung.” (GA 230, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 440)

Zwei Ergänzungen

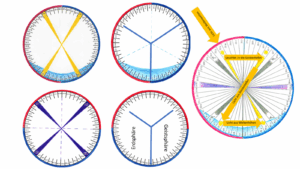

Die Buchstabenform der letzten drei Buchstaben im Alphabet, des X, Y und Z lassen sich in den Strukturen des Seelenkalenders wiederfinden, die X und Y Form sogar zweifach. Das X findet sich zum einen als rechtwinkliges, diagonales Kreuz in den Krisensprüchen, zum anderen als schmaleres Kreuz in den Lichtsprüchen. Das Y erscheint, weil dem Jahreskreis durch die Osterscholle und die Halbjahresteilung Sechstel eingeschrieben sind und das Y eine darauf beruhende Drittelung des Jahres darstellt. Die darunter dargestellte Variante zeigt das Y an der Stelle des Kreuzes. Hier bilden der Schwellenspruch 39 n die Senkrechte und die beiden Zwischensprüchen 6 F und 21 U die “Arme”. Das Z erkenne ich im blitzartigen Weg des Lichtes durch die Lichtsprüche (siehe 22 V — 47 v).

X — Y — Z als Formen im Seelenkalender (X und Y jeweils in der Ei- und in der Kreis-Orientierung)

Könnte es vielleicht sein, dass im X die Leben zeugende Vereinigung der Gegensätze zu sehen ist, dass im Y das Bewusstseinslicht des lebenden Menschen erscheint, das sich durch latente Absterbeprozesse bildet, und schließlich, dass im Z das vom Leib befreite Geistige in Aktion tritt und die Struktur, ja den ganzen Leib von außen ergreift?

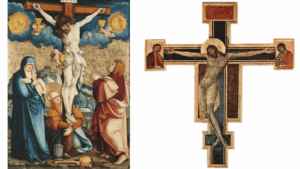

Die Kreuzigungsbilder ab dem späteren Mittelalter im westlichen Europa und die Kreuzigungsikonen der Ostkirche zeigen mehrheitlich charakteristisch verschiedene Körperhaltungen für den Gekreuzigten. Leider fand ich zu dieser Beobachtung keinen erklärenden Text. Im Westen dominiert die Y‑Haltung für den Leidenden Christus, im Osten eine Art Z‑Haltung, gebildet durch die abgeknickte Hüfte. Die Arme bilden hier die obere waagerechte Linie, der Rumpf die schräge Linie und die Beine deuten die untere waagerechte Linie an. Im griechischen Alphabet entspricht die Haltzng dem Zeta (Ζ, ζ), im altkyrillischen dem zemlja (З з / Ꙁ), das vom griechischen Zeta stammt.

Das Leiden Christi am Kreuz wird seit dem Mittelalter in der Westkirche eher durch die Y‑Haltung der Arme ausgedrückt, in der Ostkirche, auf Ikonen, durch eine Körperhaltung, die an die Z‑Form erinnert

Links: Meister von Messkirch, um 1530

Rechts: Cimabue , Kruzifix von Santa Croce , Florenz, um 1275 byzantinisch inspiriert

Interpretieren lassen sich die beiden Körperhaltungen vielleicht folgendermaßen. Die Y‑Haltung zeigt den Gott im menschlichen Innern, die Göttlichkeit des Menschen, die er Dank seines Bewusstseinslichtes in sich finden kann. Der von unten als Lebensstrom aufsteigende, im Herzen sich vergeistigende, ätherisierende Bewussstrom teilt sich in das nach außen und innen gerichtete Bewusstsein, in zwei Ströme, die aus dem Kopf austreten. Mosesdarstellungen zeigen seinen besonders starken Bewusstseinsstrom in Form von zwei “Hörnern”. Die Z‑Haltung könnte dagegen auf den kosmischen Christus, den Gott im Außen verweisen, der sich in allen Lichtphänomenen kundtut und dessen inspirierende Erkenntnis wie ein Blitz in den Menschen einfährt — möglicherweise entsprechend des Z‑artigen Lichtweges der Lichtsprüche im Seelenkalender.

Über die Gegensprüche 26 Z und 52 z

Das Mantra 26 Z ist das Mantra der Michaeli-Woche und das letzte des Sommer-Halbjahres. Das Mantra 52 z ist das Mantra der Karwoche und sowohl das letzte des Winter-Halbjahres als auch des ganzen Seelenkalender-Jahres. Mit der neuen Woche, der Osterwoche 1 A, beginnt das Seelenkalender-Jahr von Neuem.

Das Mantra 26 Z ist durchgängig aus menschlicher Perspektive, in der ersten Person singular, geschrieben. Es weist einen seiner selbst bewussten Ich-Sprecher auf. Das Mantra 52 z ist dagegen eine sachlich-neutrale Tatsachenbeschreibung und in der dritten Person singular verfasst. Zusammenhänge, die so geschildert werden, entziehen sich dem tagwachen, ich-zentrierten Bewusstsein des Menschen, sie sind größerer, grundlegenderer Natur.

Der Ich-Sprecher des Mantras 26 Z spricht zur Natur. Er redet sie als ein Du, als Gegenüber an und sagt ihr, dass er ihr mütterliches Sein in seinem Willenswesen trägt. Im Willen herrscht die Natur im Menschen. Der Wille ist die Seelenfähigkeit, die dem Bewusstsein am wenigsten zugänglich ist. Deshalb hat der Mensch hier am wenigsten Einfluss. Stattdessen folgen die Prozesse den Naturgesetzmäßigkeiten. Der zum Willen gehörende Organismus ist der Stoffwechsel-Gliedmaßen Organismus. Hier werden die Nahrungsstoffe abgebaut und die körpereigenen Stoffe aufgebaut. Dieser Auf- und Abbau entspricht im Kleinen dem großen Werden und Vergehen im Jahreslauf. Mütterlich sorgen die Naturvorgänge im Menschen dafür, dass er ein bewusstes Wesen sein kann. Und auch hier ist Bewusstsein vorhanden — nur eben auf der Wachheitsstufe des Schlafs. Es ist ein Gleichgewicht wollendes Bewusstsein, das die Körperprozesse in Harmonie hält. Im Kosmos entspricht dem die Vorstellung der Sphärenharmonie, die in der Bewegung der Himmelskörper ein harmonisches Zusammenklingen wahrnahm.

Mit “Und” schließt an, was aus dem Willenswesen als Wirksames nach außen strahlt. Das ist die Feuermacht des Willens. Diese Feuermacht des Willens beruht auf der Blutwärme, der die Stoffwechselprozesse zugrunde liegen. Der Ich-Sprecher bezeichnet die Feuermacht des Willens als seine eigene. Eigenwille, der auch ein egoistischer Wille sein kann, ist dieser feurige Wille. Doch das ist hier nicht das Thema, denn die Feuermacht des Willens stählt des Geistes Triebe. Die irdischen Triebe, die mit der Natürlichkeit des Menschen in der physischen Welt zusammenhängen, sind nicht gemeint. Im ganzen Mantra findet sich kein Hinweis auf eine Außenbeziehung des Ich-Sprechers. Die Natur ist Teil von ihm, er trägt sie in seinem Willenswesen. Woher kommen die Geistestriebe also und wohin treiben sie? Warum müssen sie durch die feurige Macht des Willens gestählt, also hart gemacht werden?

Das Wesentliche des mütterlichen Seins im Willenswesen erscheint als das zyklische Wesen der Zeit. Diese rundet sich immerfort zu kleineren oder größeren Zeitetappen, die als Zeiträume empfunden werden. Wenn das Bewusstsein aus den Abbauvorgängen im Körper hervorgegangen gedacht wird, so wird es die kreisende Eigenschaft der Zeit in sich tragen. Erkenne ich in diesem Bewusstsein den aus der Materie herausgetriebenen Geist — aus jedem einzelnen Abbauprozess einen kleinen “Tropfen” Geist, so sind es viele Geist-Tropfen, viele Geistes Triebe, die das Bewusstsein bilden. Doch das Bewusstsein erlebe ich als ein sonnengleich ausstrahlendes, und das beinhaltet, dass die kreisende Tendenz, die Erbschaft des mütterlichen Seins, begradigt werden, zu stahlharten Strahlen “geschmiedet” werden muss. Bewusstsein muss fokussiert werden, einpünktig werden, um all seine Macht zu bündeln. Das Kreisende der Zeit muss zur linearen Zeit werden.

Das Stählen der Geistestriebe durch die Feuermacht des Willens hat ein Ziel. Die Geistestriebe sollen Selbstgefühl gebären, damit der Ich-Sprecher sich in sich selbst tragen kann. Gelingt dies, braucht der Ich-Sprecher das mütterliche Sein der Natur nicht mehr, das er zwar in sich, in seinem Willenswesen trägt, das aber mütterlich hervorbringend — durch die Abbauprozesse des Körpers sein Bewusstsein hervorbringend — zu denken ist. Gelingt es also, Selbstgefühl zu gebären, entsteht eine rein geistige Daseinsgrundlage. Selbstgefühl ist das Gefühl für das eigene Selbst, das Gefühl für das eigene Bewusstsein, das der Welt gegenüber steht — das eigene Geist-Sein. Das Bewusstsein entspringt dem Astralleib. Er ist die mütterliche Hülle des Ichs, gebiert das Ich, indem das Bewusstsein zum Selbstbewusstsein wird. Die zarteste und unverfälschteste Stufe des Selbstbewusstseins ist das Selbstgefühl. Selbstgefühl ist das fühlende Gewahrsein von sich selbst, noch bevor eine andere Wahrnehmung oder ein interpretierender, urteilender Gedanke ins Bewusstsein tritt.

Selbstgefühl ist Selbstwahrnehmung in Gegenwärtigkeit. Und diese Gegenwärtigkeit hebt sich aus dem linear erlebten Zeitstrom heraus, lässt den Moment als einzigartig erleben, als individuell, wie auch das Ich einzigartig und individuell ist. Ist das Selbstgefühl geboren, die Selbstwahrnehmung des sonnengleich ausstrahlenden eigenen Bewusstseins gelungen, trägt der Mensch dieses eigene Sonne-Sein als seine Ich-Wahrnehmung in sich. Er trägt sein Ich in seinem Seelenraum. Er trägt sich selber in sich. Das Selbstgefühl wird dadurch zum geistigen Körper, in dem das Geistwesen des Ichs getragen wird. Wie die Sonne täglich neu aufgeht, muss auch Gegenwärtigkeit immer wieder neu errungen und aus dem linearen Zeitstrom herausgehoben werden.

Das Mantra 26 Z lässt sich verstehen, wenn die inneren Prozesse vor dem Hintergrund der drei Zeit-Bilder betrachtet werden, vor dem Hintergrund der zyklischen Zeit, der linearen Zeit und der Gegenwärtigkeit.

Ergänzend will ich darauf hinweisen, dass es noch ein zweites Mantra gibt, das vom Selbstgefühl spricht. Und hier wird eine ganz andere Entstehung des Selbstgefühls beschrieben. Das Selbstgefühl des Michaeli-Mantra 26 Z wird aus den gestählten Geistestrieben geboren — aus einem Willensprozess. Im Mantra des Jahreswechsels, dem Schwellenspruch des Winter-Halbjahres 39 n, löst sich das Selbstgefühl aus Denkermacht — aus der Macht zum Denken. Im Mantra 26 Z wird das Selbstgefühl geboren, wie ein warmblütiges Lebewesen und ermöglicht es dem Ich-Sprecher daraufhin, sich in sich selbst zu tragen. Im Mantra 39 n löst sich das Selbstgefühl aus Denkermacht wie eine reife Frucht, die vom Baum fällt. Dem vorausgegangen war die wachsende Gedankenkraft, die dem Ich-Sprecher, indem sie sich klärt, sich selbst gibt. Im ersten Schritt gibt die Gedankenkraft sich selbst, dann löst sich das Selbstgefühl aus Denkermacht. Hier ist das im Denken stattfindende Icherlebnis Voraussetzung für das Selbstgefühl. Im Michaeli-Mantra 26 Z ist das Selbstgefühl die Voraussetzung dafür, dass der Ich-Sprecher sein geistiges Wesen in sich selber tragen kann.

Dem Fühlen von sich selbst, dem Selbstgefühl, nähern sich die Mantren also von verschiedenen Seiten, das Mantra 26 Z vom Willen und das Mantra 39 n vom Denken aus. Jede der drei Seelenfähigkeiten hat dadurch eine andere Aufgabe in Bezug zum Ich des Menschen als geistiges Wesen. Das Denken gibt dem Menschen sein Ich, es lässt ihn sein Ich erfassen und dies führt zum weckenden Erlebnis des Selbstgefühls. Nun ist das Erleben des eigenen Ichs keine Idee mehr, sondern gefühlte, erfahrene Realität. Der Wille bewirkt, dass die Geistestriebe das Selbstgefühl gebären. Das Selbstgefühl wird zum Körper, um das Ich-Wesen zu tragen.

Das Mantra 52 z beschreibt einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Wenn der Geist aus den Seelentiefen sich zum Weltensein wendet und außerdem Schönheit aus Raumesweiten quillt, wenn also diese beiden Ursachen gegeben sind, dann folgen daraus zwei Prozesse. Aus Himmelsfernen zieht die Lebenskraft in Menschenleiber und weiterhin wird das Wesen des Geistes mit dem Menschensein vereint.

Die Bedingung ist also, dass der (menschliche) Geist, aus den Seelentiefen kommend, von dort aufsteigend, sich zum Weltensein wendet, — sich dem Sein der Welt zuwendet, sich also interessiert für die Welt. Diese Zuwendung des Geistes zur Welt beantwortet diese mit Schönheit. Die Schönheit quillt aus Raumesweiten. Sie entspringt dem Umkreis, in den vorher der Geist, das wahrnehmende Bewusstsein, sonnengleich ausstrahlte. Die Welt beantwortet das ihr entgegengebrachte Interesse, indem Schönheit in allem Sein sichtbar wird. Wenn also dieser wechselseitige Prozess von Geben (Bewusstseinslicht) und Nehmen (Schönheit) stattgefunden hat, dann zieht die Kraft des Lebens ein in die Menschenleiber. Die Lebenskraft kommt aus Himmelsfernen. Sie kommt aus der Höhe und inkarniert, zieht ein ins Fleisch, in den Körper, den Leib.

Erstaunlicherweise ist es ein einziger Geist, der sich aus den Seelentiefen dem Weltensein zuwendet und damit bewirkt, dass in viele Menschenleiber die Lebenskraft einzieht. Wie kommt das? Ist der aus jeder Seele, aus jeder Tiefe aufsteigende Geist eigentlich ein Einheitlicher, ein menschheitlicher Geist? Die vom Himmel herabkommende Lebenskraft teilt sich dagegen auf, um die vielen Menschenleiber zu beleben. Ebenso möglich ist auch, dass gemeint ist, dass die Lebenskraft in die verschiedenen Leiber eines Menschen einzieht, also in seinen Astralleib, seinen Ätherleib und seinen physischen Leib.

Die Lebenskraft wirkt vereinend. Sie vereint das Wesen des Geistes mit dem Sein des Menschen. Solange im menschlichen Leib das Leben pulsiert, ist dieser Leib mit dem Wesen des Geistes vereint. Und was ist das Wesen des Geistes? Der Geist kann nicht nur im physischen Körper leben, sondern auch außerhalb. Der Heilige Geist ist der körperlose Geist, sagt Rudolf Steiner. Ich vermute, dass dieser körperlose, heile, (ganze, ungeteilte) heilige Zustand der ursprüngliche ist, der seinem Wesen gemäß ist. Der Mensch wird durch die Vereinigung, die das in die Körper einziehende Leben bewirkt, mit dem körperlosen einigenden Geist, dem Heiligen Geist verbunden, denn das ist das eigentliche Wesen des Geistes. Als Lebenskraft eingezogen in den Leib, sehnt sich der Geist nach diesem körperlosen Zustand. Er sehnt sich, wieder Geist, Heiliger Geist zu werden, aufzufliegen gleich dem Adler. Dies geschieht durch Bewusstseinsentwicklung, durch latente Absterbeprozesse im Körper, durch Trennung vom Körper.

Zwei Leitbilder für das Z werden in der Darstellung dieses Buchstabens deutlich, das Z als Waffe und als Adler. Der strenge Wenn-Dann Aufbau des Mantras 52 z erinnert an die Z‑Qualität als Waffe. Indem der Mensch vereint ist mit dem Wesen des Geistes, strebt der Geist die Trennung vom Leib und damit den Tod an. Indem das Leben einzieht in den Leib, ist sein Ende schon besiegelt, denn das Leben vereint den Menschen mit dem Wesen des Geistes. Das Michaeli-Mantra 26 Z verkörpert dagegen den Adler-Charakter des Z. Die anvisierte Geburt des Selbstgefühls (26 Z) entspricht dem Adler, der sich von der Erde lösen und auffliegen wird.

Doch auch die gegenteilige Deutung ist sinnvoll. Das Wesen des Geistes (52 z) ist seine Adlernatur. Und auch die Hinwendung des Geistes zum Weltensein, die ja aus den Seelentiefen erfolgt, gleicht dem Aufstieg des Adlers. Das Stählen der Geistestriebe (26 Z) durch die Feuermacht des Willens klingt dagegen sehr nach dem Schmieden einer Waffe. Diese gestählten Geistestriebe-Waffen sind nun nicht zum Töten da, sondern um Geburt zu bewirken.

Mit dem Mantra 52 z rundet sich das ganze Seelenkalender-Jahr, mit dem Michaeli-Mantra 26 Z das Sommer-Halbjahr. Das Mantra 52 z umfasst also das Große, Überpersönliche, das Michaeli-Mantra das Kleine, Individuelle. Dem entsprechen die grammatischen Formen, denn das Mantra 52 z ist in der neutralen dritten Person geschrieben, das Mantra 26 Z aus der Perspektive eines Ich-Sprechers. Das Mantra 52 z beschreibt die großen, den Menschen mit dem Kosmos verbindenden Gesetzmäßigkeiten, denen der Mensch unbewusst unterliegt. Das Mantra 26 Z schildert die in der eigenen Seele beobachtbaren und deshalb kleinen Gesetzmäßigkeiten.