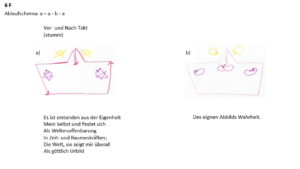

Die Zwischen-Gegensprüche 6 F und 32 f

| 6 F

Es ist erstanden aus der Eigenheit Mein Selbst und findet sich Als Weltenoffenbarung In Zeit- und Raumeskräften; Die Welt, sie zeigt mir überall Als göttlich Urbild Des eignen Abbilds Wahrheit. |

32 f

Ich fühle fruchtend eigne Kraft Sich stärkend mich der Welt verleihn; Mein Eigenwesen fühl ich kraftend Zur Klarheit sich zu wenden Im Lebensschicksalsweben. .… .… |

Die Eurythmieformen zu den Zwischen-Mantren 6 F und 32 f

Über den Buchstaben “F”

Über den Buchstaben “F”

Das F steht gewissermaßen am Ende einer Entwicklungsreihe, denn es ist aus dem alten phönizischen ‘Waw’, ‘Vav’ (vv) oder ‘Vau’ ![]() hervorgegangen. Dieser Waw-Laut umfasste nach Herman Beckh alle Übergänge zwischen dem vokalischen U über das stimmhafte W bis zum verhauchenden F. Das V, das im Deutschen mal als F, mal als W gesprochen wird, gehört in diese Reihe und zeigt einen Rest dieser Klangvarianz. (nach Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 127)

hervorgegangen. Dieser Waw-Laut umfasste nach Herman Beckh alle Übergänge zwischen dem vokalischen U über das stimmhafte W bis zum verhauchenden F. Das V, das im Deutschen mal als F, mal als W gesprochen wird, gehört in diese Reihe und zeigt einen Rest dieser Klangvarianz. (nach Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 127)

Die Griechen als Erben des phönizischen Alphabetes, teilten den Waw Laut in das vokalische U und das konsonantische W bzw. V. Der Vokal wurde durch Y, ‘Ypsilon’ bezeichnet, der Konsonant durch das Zeichen, das unserem F entspricht und ‘Vau’ oder ‘Bau’ genannt wurde. Der Blaselaut V/W/F und der Stoßlaut B wurden noch als Eins erlebt. Bekannt ist diese Verwandtschaft aus dem Russischen, bei dem der Blaselaut V/W/F mit dem Zeichen B geschrieben wird. Und bei dem er direkter hinter „B“ an dritter Stelle eingeordnet ist in das „ABC“ {Alphabet heißt auf Russisch auch} азбука [ásbuka].

Im kirchenslawischen Alphabet wurde der F‑Laut ‘vede’, mit der Bedeutung ‘ich weiß’ verbunden. Vede stammt von ‘vedeti’, ‘wissen’. Wie ähnlich im slawischen ‘wissen’ und ’sehen’ erlebt wurden, zeigen die fast identischen Worte. Wissen heißt ‘vedeti’, Sehen ‘videti’. Dieses ‘Vede’ hängt zusammen mit altindisch ‘veda’, griechisch ‘voida’ mit derselben Bedeutung. Im griechischen Alphabet ging dieses F verloren. Die Wortverwandtschaft von ‘veda’ lässt sich weiterverfolgen: gotisch ‘wait’, altisländisch ‘veit’, angelsächsisch ‘wat’, altsächsisch ‘wet’, althochdeutsch ‘weiz’ und schließlich neuhochdeutsch ‘weiß’, also ‘ich weiß’. Das indische ‘veda’, das ‘Wissen’, von dem auch die indischen Veden ihren Namen haben, ist also das gleiche Wort wie das slawische ‘vede’, ‘ich weiß’.

Diesem Charakter des Wissens entsprechend beschreibt Rudolf Steiner das F: “Das F ist vielleicht schwer zu empfinden in dem heutigen sprachlich so verschrumpelten Leben. Aber es kann einem zu Hilfe kommen eine Redensart, die ziemlich allgemein gebraucht wird. Man sagt nämlich, wenn einer über etwas Bescheid weiß: einer kennt die Sache aus dem FF. Und in den Mysterien sagte man über das F: Wenn jemand das F spricht, stößt er den ganzen Atem aus: der Atem aber ist dasjenige, wodurch die Gottheiten den Menschen geschaffen haben, was also die ganze menschliche Weisheit im Winde enthält. … Sodass alles dasjenige, was der Inder lernen konnte, indem er in der Yoga-Philosophie den Atem beherrschen lernte, dadurch sich mit innerer Weisheit füllte, er dann fühlte, wenn er das F ausstieß … Man machte seine Yoga-Übungen, deren Technik darinnen bestand, dass man innerlich fühlte die Organisation des Menschen, die Fülle der Weisheit. Und im Aussprechen des F fühlte man, wie einem die Weisheit im Worte bewusst wurde. F kann daher nur richtig empfunden werden, wenn man auch noch nachfühlt, wie eine gewisse Formel … in den ägyptischen Mysterien lautete: Willst du anzeigen, was die Isis ist, die da weiß das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige, die niemals ganz enthüllt werden kann, so musst du es in dem Laute F tun. Das sich Erfüllen mit der Technik des Atems, das Erleben der Isis im ausgehauchten Atmungsvorgange ist im F. Sodass eigentlich F nicht ganz genau, aber annähernd gefühlt werden kann als: ‘Ich weiß’. (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 128)

Den tradierten griechischen F‑Laut, das Phi, gibt das slawische Alphabet durch das selbe Zeichen mit dem Namen ‘fert bzw. phert’ wieder. Die Bedeutung des Namens ist unsicher. Einerseits könnte es mit dem persischen ‘Ferz’, dem klug agierenden ‘Feldherren’ zusammenhängen, der gleichzeitig der ursprüngliche Name der zweiten Schachfigur war. Dieser Name wurde von den Franzosen in ‘vierge’ abgewandelt und so wurde aus dem Feldherrn die Königin, die Spielfigur “Dame”. Als zweite Variante könnte ‘fert’ ‘Pferd’ bedeuten. Schon beim gotischen Namen des E, ‘ehu’ mit der Bedeutung ‘Pferd’ fand sich der Zusammenhang des Pferdes mit der menschlichen Intelligenz. Rudolf Meyer schreibt: Die Seele konnte in alten Kulturepochen noch nicht den Gedanken in Freiheit handhaben. Triebe, die viel klüger waren als der Kopf, lenkten und belehrten sie. So entstand die Imagination des Zentauren. Ein Zentaur war z.B. noch der weise Lehrer der griechischen Heroen, Chiron; aus ihm sprach nicht menschliche Vernunft, sondern die aus Naturtrieben aufsteigende Weisheit. … Aber diese Stufe, da der Mensch noch mit dem Pferde zusammengewachsen war, musst überwunden werden. Nun wird der Mensch erst zum Reiter. Er lernt selbst das Pferd lenken. Damit beginnt er, die triebhaften Weisheitskräfte von seinem Ich aus zu meistern.” (Rudolf Meyer, in Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 131f)

Worte, die aus dem Griechischen stammen wie ‘Physis’, also der physische Körper, zeigt das Phi als F. Im Griechischen bedeutet ‘phýein’ ‘hervorbringen, erzeugen’ und ‘phýsis’ die ‘Geburt’, ‘phylé’ ist der ‘Volksstamm’.

Im Gotischen gibt es einen Urlaut, ‘uuaer’, ‘hver’, vermutlich das ‘Rad’, dessen Zeichen entspricht dem Sonnenzeichen, dem Kreis mit Punkt in der Mitte. Der Lautwert des nur im Gotischen auftretenden Lautes ist HV, H mit Lippenrundung. In diesem einheitlichen Laut sind H und ein zarter Blaselaut, ein zartes V/F noch vereint. Die Urweisheit der Sonne ist noch nicht menschliche Intelligenz geworden. Rudolf Steiner sagt: “Im F‑Laut suchen wir das Geistige im Innern … [und] im H‑Laut suchen wir das Geistige im Äußeren.” (GA 315 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 137)

Das Geistige im Außen und im Innern zu finden, sagt Rudolf Steiner, vermochte der alte Inder: “Das waren Fähigkeiten, die in der alten atlantischen Zeit bei allen Menschen vorhanden waren. Eine einzige Volksgemeinschaft der nachatlantischen Zeit, die alte indische, gab es, die beide Anlagen in sich vereinigte; durchzudringen durch die äußere Maja und hinaufzusteigen in die geistigen Welten dahinter, wie auch hinein sich zu leben in das eigene Innere, in die tiefsten Untergründe der mystischen Versenkung, und durch den Schleier des eigenen Seelenlebens die geistigen Welten zu finden.

Blickte da hinaus die Seele des alten Inders, so erschienen ihr ätherische Gestalten, sie kam bis zum Schauen der Äthersphäre und man sah das alles gestaltet zu der äußeren Götterwelt. Das indische Bewusstsein nannte das, was da draußen sich ausbreitet das ‘Tat’, das ‘Das’. Und um auszudrücken, dass der Mensch von derselben Wesensart ist wie dieses ‘Tat’, wie dieses ‘Jenes’, wie dieses ‘Es’, sprach er dieses Urteil aus: ‘Ich bin dieses Tat — Tat twam asi: Das da draußen, das bist Du selbst.’ Aber er wusste zu gleicher Zeit, dass dieselbe Wesenheit auffindbar ist, wenn man in das eigene Innere hineinschaut. Dann stelle ich mich in die richtigen Beziehung, wenn ich das Urteil jetzt ausspreche: Ich bin Brahman — aham brahma asmi.” (GA 113 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 137)

Allwissende Frauen waren die drei Nornen der nordischen Mythologie, die im römischen Reich als die ‘tria fata’ bekannt waren, die drei Matronen. Das lateinische Wort für Schicksal, ‘fatum’, hängt mit diesen weisen Frauen zusammen. Daraus wurde das deutsche Wort Fee, das durch keltischen Einfluss eine mehr elfenartige Bedeutung erlangte.

Das F ist zunächst der Laut der gefühlten, aus dem eigenen Inneren stammenden Weisheit. Rudolf Steiner sagt: “Das F ist das Bewusstsein von dem Durchdrungensein mit der Weisheit. Wenn man das eigene Wesen zuerst in sich empfindet, und dann es in dem Aushauchen, in dem Ausatmen erlebt … dann hat man das F. Man erlebt die Weisheit seiner selbst, gewissermaßen den eigenen Ätherleib im Aushauchen. In dem F haben wir sehr genau drinnen die Nachahmung dieses so viel sagenden bewussten Aushauchens.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 133)

Als dieses ursprüngliche Erleben der Weisheit verloren ging, entschwand auch der elementare Zugang für das F und es wurde der Laut des Wissens, des findigen, sogar spitzfindigen Erfinders. Mit gespitzten Lippen erscheint und wird der Mensch ‘pfiffig’ — und ‘pfeift’ auf jede Ordnung. Homer nannte Odysseus “listenreich”. Homer schildert in ihm den modernen Menschen, denn Odysseus zeichnete sich bei seinen Abenteuern durch listenreiche Ideen aus. Gleichzeitig hatte er seine Heimat verloren und irrte zehn Jahre umher, bis er wieder nach Hause fand.

Der luziferische Einfluss mit dem Sündenfall macht sich geltend im Verb ‘fallen’, das mit dem lateinischen ‘fallere’, ‘täuschen’, zusammenhängt, ebenso in den Worten ‘falsch’, ‘fies’, ‘Fede’ (Streit), ‘Falle’ und ‘Teufel’. Zugleich ist das F auch der Laut des Schönen, der Farbe, des Funkelns, des Feuers, der Freiheit und Freude. Das griechische Phi-Zeichen steht in der Mathematik oft für die Zahl des Goldenen Schnittes, der Harmonie der Proportionen.

Das gotische Alphabet kennt den eigentlichen F‑Laut als ‘fe’, eigentlich ‘faihu’ (ai = e) mit der Bedeutung ‘Vieh’, verbunden mit der übertragenen Bedeutung ‘Gold, Geld, Vermögen’.

Ein isländischer Runenreim lautet folgendermaßen:

Aurum ist Gold

Gold ist Vieh (fé)

Vieh (fé) ist der Runenstab.

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 142)

Was ist mit dem Gold und dem Vieh gemeint? Das Gold ist die Erinnerung an das Goldene Zeitalter der Urzeit, an das Weisheitsgold des damaligen Bewusstseins. Das instinktive Wissen der Tiere, des Viehs, erinnerte die Menschen an diesen Bewusstseinszustand. Pallas Athene wird ‘kuhäugig’ genannt, denn die Kuh verkörpert diese alte Weisheit, das Pferd dagegen die menschliche Intelligenz. Die Milch der Kuh erinnerte die Menschen an die nährende, weisheitsvolle Urflut, die alles Leben ins Dasein trägt. Auch die Milchstraße am nächtlichen Sternenhimmel ist Bild dieser Erinnerung. Nicht der einzelne Mensch hatte damals Weisheit. Sie lebte in der Gemeinschaft, in der Gruppenseele. Die Weisheit umgab die Menschen wie die Luft zum Atmen, als sie noch eine “Herde” waren. Hier erlauschten sie das Urwort, indisch ‘Vâc’, von dem die Veden erzählen. ‘Veda’, wörtlich ‘Wissen’, heißen die alten, heiligen indischen Texte. Im Lateinischen heißt die Kuh noch ‘vácca’ und legt dadurch Zeugnis ab von diesem Zusammenhang.

Wer heute etwas wissen will, muss sich das Wissen durch Lernen aneignen, bis er es aus dem FF kann. Auch diesen Aspekt beinhaltet das F. Rudolf Steiner sagt: F ist, “wenn jemand, der einen belehren will, auf ihn losgeht und in irgend einer Form F faucht. — Wisse du — (der Andere, zu dem man spricht; F sage ich zu ihm, um ihn aufmerksam zu machen, dass ich ihn belehren kann -) ‘wisse, dass ich weiß!’ ” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 142)

Auch in der Redewendung: “Da pfeife ich drauf!” kommt der besserwisserische Aspekt des F zum Ausdruck, denn das Objekt wird als unwichtig, als belanglos beurteilt. Gleichzeitig zeigt der Sprecher, dass ihn dies nicht aus der Ruhe bringen kann.

Drei Aspekte lassen sich für das F, den Laut des Wissens unterscheiden und damit die z.T. fließenden Übergänge zu anderen Lauten erklären. Als der Mensch Weisheit und Wissen außerhalb von sich im Kosmos erlebte, fühlte er diese ordnende, belebende Kraft einströmen in sich mit dem Atem — H, HV. Fühlte er sich stärker berührt von den göttlichen Kräften, innerlich vibrierend, so wandelte sich der Hauch in die Qualität des W. Dann erlebte der Mensch diese Kraft auch in sich, doch zunächst als instinktive, noch nicht von ihm handhabbare Kraft. Der Zentaur Chiron ist Lehrer der Heroen. Er ist Bild der Intelligenz der Gruppenseele, die den einzelnen Menschen lenkt. Dieses noch objektive, im Menschen zu findende Wissen, findet sich in dem noch zwischen F und W wechselnden Blaselaut V. Auch das griechische Phi, oft das Zeichen der Harmonie im Goldenen Schnitt, wird dadurch verständlich. Bricht diese Kraft mehr oder weniger explosiv hervor, kann sie in der Verbindung PF bzw. in dem Fluktuieren zwischen F und B erlebt werden. Erst der moderne Mensch kann wirklich von sich sagen: ‘ich weiß’. Erst dieses Wissen ist selbst erarbeitet und muss auch selber verantwortet werden. Das ist das von der kosmischen Weisheit zum menschlichen Wissen geschrumpfte F. Seine Nähe zum Vokal U liegt in der Furcht, die aufsteigt in der Seele, wenn die Verantwortung dieser kosmisch-menschlichen Kraft der Intelligenz gegenüber gefühlt wird.

Über die Gegensprüche 6 F und 32 f

Die Gegensprüche 6 F und 32 f liegen beide zwischen einem Licht- und einem Krisenspruch. Sie liegen zwischen Licht und Dunkel, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Interessanterweise sind es jedoch die Lichtsprüche, die in der neutralen dritten Person geschrieben sind, also ohne bewussten Ich-Sprecher, und damit stehen sie für ein Bewusstsein des Menschen, das sich nicht selber reflektieren kann, für ein Bewusstsein ‘an sich’. Sowohl die Zwischensprüche als auch die Krisensprüche weisen dagegen dieses andere, dieses personalisierte Selbst-Bewusstsein auf, denn sie sind aus der Perspektive eines Ich-Sprechers verfasst. Die Lichtsprüche können deshalb als Ausdruck des Schlafbewusstseins gelesen werden, die Krisensprüche als Ausdruck des Wachbewusstseins. Dazwischen befindet sich das Traumbewusstsein, das sich — kühn gedacht — in den Zwischensprüchen wiederfinden müsste. Die Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens arbeiten auf je einer Wachheitsstufe der Seele: Denken braucht ein waches Bewusstsein, Fühlen findet im Traumbewusstsein statt und der Wille arbeitet im Schlafbewusstsein, denn die eigentlichen Muskelvorgänge bei der Bewegung vollziehen sich unbewusst. Das Wachbewusstsein ist ein Gegenstandsbewusstsein, das Traumbewusstsein ein Bilderbewusstsein und das Schlafbewusstsein ist ein Bewusstsein noch ohne solchen Inhalt.

In den Mantren 6 F und 32 f müsste sich demnach das Fühlen und das träumende Bilderbewusstsein zeigen. Das ist tatsächlich der Fall. Im Mantra 32 f wird die Tätigkeit des Ich-Sprechers zweimal als Fühlen benannt. Das Mantra beginnt mit “Ich fühle …” und in der mittleren Zeile heißt es nochmals “Mein Eigenwesen fühl ich kraftend …” Das Mantra 6 F schließt damit, dass die Welt dem Ich-Sprecher zeigt, dass er das wahre Ab-Bild des göttlichen Ur-Bilds ist. Er ist Bild. Vorher findet sich das Selbst als Weltenoffenbarung in Zeit- und Raumeskräften. Auch eine Offenbarung kann Bildcharakter haben, insbesondere wenn es sich um eine Offenbarung des Selbst in den Raumeskräften handelt.

Im Mantra 6 F beschreibt der Ich-Sprecher ein inneres Erlebnis, sein Erleben einer großen Veränderung. War das Selbst des Ich-Sprechers vorher in der Eigenheit gefangen, so hat es sich nun daraus erhoben, ist erstanden — auferstanden. Das Selbst ist die Spiegelung des rein geistigen Ichs am bzw. im individuellen physischen Leib, wie Rudolf Steiner einmal das Selbst definiert hat: “Und was der Mensch sein Selbst nennt, ist nicht das wirkliche Ich, ist das Ich, wie es sich spiegelt im physischen Leib.” (GA 145, S. 188) Das in der Eigenheit gefangene Selbst entspricht also etwa dem Alltags-Ich bzw. dem Ego. Doch nun ist das Selbst des Ich-Sprechers befreit von dieser Eigenheit und findet sich neu. Wo findet sich das Selbst — oder anders gefragt, woran spiegelt sich das wirkliche Ich nun? Im Mantra 6 F heißt es, das Selbst findet sich als Weltenoffenbarung — in der Offenbarung der Zeitkräfte und der Raumeskräfte. Das Ich spiegelt sich jetzt nicht mehr nur am eigenen Leib, sondern an den Zeit- und Raumeskräften. Diese Kräfte offenbaren ein weit größeres Bild. Sie sind eine viel größere Projektionsfläche für das Ich, als der eigene physische Leib. Im Jahreskreis erlebe ich die Projektion der Zeitkräfte, und ich erlebe im Horizontkreis mit den vier Himmelsrichtungen die Projektionsfläche der Raumeskräfte. Diese beiden nur gedanklich zu fassenden Kreisflächen bilden gemeinsam das göttliche Urbild, das die Welt dem Ich-Sprecher zeigt. Von diesem Urbild ist er selber Abbild. Und dieses Abbild ist die Wahrheit. Das in der Eigenheit gefangene, nur den eigenen Körper als Projektionsfläche anerkennende Selbst war Täuschung. Dieses Bild war ein falsches Bild.

Das Bewusstsein des Ich-Sprechers ist kein Gegenstandsbewusstsein mehr. Es ist ein Traumbewusstsein. Doch der Ich-Sprecher reflektiert sich in diesem Traumbewusstsein, wodurch deutlich wird, dass es sich nicht um das normale Traumbewusstsein handeln kann. Im Mantra 6 F kommt ein Bewusstsein zur Geltung, das nicht wie das übliche Traumbewusstsein unter der Wachheit des tagwachen Gegenstandsbewusstseins liegt, sondern darüber. Diesen Wachheitsgrad des Bewusstseins nennt Rudolf Steiner das bewusste Bilderbewusstsein oder das psychische Bewusstsein.

Der Ich-Sprecher im Mantra 32 f fühlt seine eigene Kraft fruchtend. Die eigene Kraft wirkt also, die Bemühungen fruchten. Die eigene Kraft ist nach meiner Meinung die Kraft des Bewusstseins. Präsent im Hier und Jetzt zu werden, bedarf einer Kraftanstrengung des Bewusstseins. Je öfter diese Bewusstwerdung gelingt, desto stärker wird die Kraft des Bewusstseins und umso präsenter ist ein Mensch in der Welt. Die Präsenz verleiht den Menschen der Welt. Er wird wach und handlungsfähig in der Welt.

Nachdem vom Ich-Sprecher zuerst die eigene Bewusstseinskraft fruchtend, also wirksam gefühlt wurde, wird im zweiten Schritt das Eigenwesen gefühlt. Dieses Eigenwesen gewinnt fortlaufend an Kraft. Der Ich-Sprecher fühlt sein Eigenwesen kraftend. Das Eigenwesen ist mehr als nur Bewusstsein. Es ist der ganze inkarnierte Mensch. Ausgestattet mit der wachsenden Bewusstseinskraft kann sich das Eigenwesen — der Mensch als Ganzes — zur Klarheit wenden im Weben des Schicksals. Erschienen viele Ereignisse des Schicksals früher zufällig, wirr und ungeordnet, weil er sein Leben eher wie im Traum lebte und nicht wach war für die weisheitsvolle Ordnung, so ändert sich das nun mit erhöhter Wachheit. Klarheit erscheint, die Lebensfäden können in ihren Zusammenhängen erkannt werden. Eine innere Umwendung geschieht, wenn diese Fäden in zukünftigen Schritten nicht weiter verwirrt, sondern nach und nach geordnet werden. Der Ich-Sprecher fühlt, dass sein Eigenwesen im Begriff ist, die dazu erforderliche Kraft zu entwickeln. Auch dieser Ich-Sprecher wächst über das alltägliche Gegenstandsbewusstsein hinaus. Er fühlt und erkennt fühlend. Sein Bewusstsein kann als psychisches Bewusstsein angesehen werden. Im “Lebensschicksalsweben” erscheint zum Schluss und wie zur Bestätigung des vom Ich-Sprecher errungenen Bilderbewusstseins das Bild-Wort des Webens.

Der Ich-Sprecher des Mantras 6 F weiß durch sein Bilderbewusstsein. Und dieses Bilderbewusstsein entspricht dem uralten hellsichtigen Bewusstsein des ursprünglichen, umfassenden F, “ich weiß”, nun mit gleichzeitig wachem Ichbewusstsein. Dieser Ich-Sprecher weiß, weil er sieht, weil das Wissen ihm von außen als Weltenoffenbarung zukommt.

Der Ich-Sprecher des Mantras 32 f weiß durch sein Fühlen. Hier kommt die Erkenntnis von innen. Sie ist nicht belehrend, besserwisserisch, sondern auf das Wohl aller orientiert. So können die Schicksalsfäden von einem Wissenden in einem wunderschönen Muster verwebt werden.