Die Gegensprüche 2 B und 28 b

| 2 B

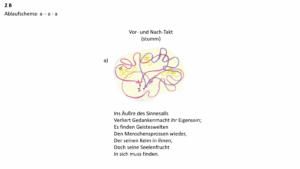

Ins Äußre des Sinnesalls Verliert Gedankenmacht ihr Eigensein; Es finden Geisteswelten Den Menschensprossen wieder, Der seinen Keim in ihnen, Doch seine Seelenfrucht In sich muss finden. |

28 b

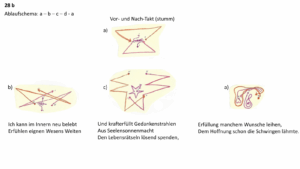

Ich kann im Innern neu belebt Erfühlen eignen Wesens Weiten Und krafterfüllt Gedankenstrahlen Aus Seelensonnenmacht Den Lebensrätseln lösend spenden, Erfüllung manchem Wunsche leihen, Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte. |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 2 B und 28 b

Über den Buchstaben “B”

Das B ist der erste Konsonant nach dem Vokal A. So wie das A als der Ur-Laut und im spezielleren als der Ur-Vokal angesehen werden kann, so ist das B der Ur-Konsonant, das Hülle und Form gebende, Leibliche schlechthin. Rudolf Steiner sagt: „Die Griechen haben nicht ein A, ein Alpha, so gedacht, ohne an den Menschen zu denken. Sie wurden gleich an den Menschen erinnert. Und sie haben nicht ein Beta gehabt, ohne sich an ein Haus zu erinnern, worin der Mensch wohnt. Das Alpha ist immer der Mensch. Sie stellten sich etwas dem Menschen Ähnliches vor. Und bei Beta, da stellten sie sich etwas, was um den Menschen herum ist, vor. Da wurde dann das jüdische Beth und das griechische Beta das Umhüllende um das Alpha, das noch drinnen ist als geistiges Wesen. So würde auch der Körper das Beth, Beta sein, und das Alpha der Geist darinnen. Und nun reden wir heute vom «Alphabet» — das heißt aber für die Griechen: «der Mensch in seinem Haus», oder auch: «der Mensch in seinem Körper», in seiner Umhüllung.” (GA 353, S. 226) Und an anderer Stelle nennt Rudolf Steiner dieses Haus des B den Tempel.

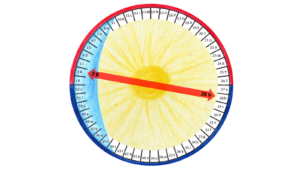

Das griechische Beta (Β, β) stammt vom hebräischen Beth (ב) (bjt) und bedeutet ‘Haus’, man könnte auch sagen ‘Bau’. Rudolf Steiner beschreibt das Erlebnis des Beth als eine Hohlkugel: Der Buchstabe “Beth — der regt an alles, das, was Sie im Bilde bekommen, wenn Sie sich eine mächtige große Kugel, eine Hohlkugel denken, sich selbst im Innern vorstellen, und nun von allen Punkten von allen inneren Punkten dieser Hohlkugel wiederum Strahlen nach innen sich denken, nach dem Mittelpunkt hereinstrahlend.” (GA 122, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 68)

Dieses umschließende Erlebnis des B findet sich in den Worten ‘Burg’, ‘Bude’, Baracke’ (von spanisch ‘barro’, der ‘Lehm’, aus dem die Ziegel gemacht wurden), ‘Bett’ und ‘Beet’. Beim ‘Bach’ ist die Umhüllung das Ufer, das ‘Boot’ zeigt das B in der Bootswand, sodass das Wasser das Boot trägt wie der ‘Erd-boden’ den Menschen. Der ‘Ball’ und der ‘Ballon’ sind Hohlkugeln. Die Nachsilbe ‑bar drückt das Tragende aus z.B. ‘frucht-bar’ ist das Frucht tragende; ‘belast-bar’ ist das Last tragende und ‘begreif-bar’ ist das Greifen ertragende. Dieses Suffix geht zurück auf gotisch ‘bairan’, ‘tragen’.

Beim ‘Beten’ zieht sich der Mensch in sein Inneres, in seinen geistigen Raum zurück. Körperlich ist dieser Innenraum der ‘Bauch’. ‘Leib’ heißt auf hebräisch ‘béten’, sodass für den Hebräer der ‘Tempel’ ‘beth’ (bjth) und der Leib ‘béten’ klanglich zusammengehören und im übertragenen Sinne das gleiche meinen.

Der ‘Leib’ ist die Verhüllung, die dem Menschen das Geistige verbirgt, das seine Inkarnation hindern würde. Rudolf Steiner sagt, dass dem Menschen alles “verhüllt [wird], was ihm die Versuchung einflößen konnte, nur in der geistigen Welt zu bleiben. Und diese Verhüllung drückt sich aus eben in seiner Umhüllung mit der Leiblichkeit. Er wird in die Leiblichkeit eingefügt, damit er nicht schaut, was Luzifer vor ihn hinstellen will.” (GA 153, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 72)

Das B ist auch der Laut des Ärmlichen und Kleinen. Aramäisch heißt der ‘Sohn’ ‘bar’ (br), gotisch das ‘Kind’ barn’, italienisch ‘bambino’ das Kleinkind. Eng verwand mit dem B ist das P. Lateinisch ‘paucus’ bedeutet ‘klein, gering’, ‘paulus’ ebenso, sodass der Apostel Paulus der ‘Kleine’ ist. ‘Pauper’ bedeutet ‘arm, beschränkt, bedürftig’.

Auch der dicke Pelz des ‘Bären’ und die ‘Wabe’ der ‘Bienen’ zeigen die B‑Gebärde.

Rudolf Steiner nutzt zur Beschreibung der Körperlichkeit des Menschen, zur Unterscheidung von Kopf und Körper, A und B; und es könnte sein, dass er mit den Qualitäten dieser Laute auch die Körperpartien charakterisieren wollte: “Der Kopf des Menschen ist ja ein … weit älteres Instrument als die übrige Körperlichkeit. … Er ist … schon herübergekommen von der Saturn, Sonnen- und Mondentwicklung [von den drei früheren Erdinkarnationen]. Aber wenn der Mensch so sich ausgebildet hätte, wie er von der Mondenentwicklung herübergekommen ist, dann wäre er nicht so geworden, wie er jetzt ist. … Schematisch könnte man sagen: der Mensch wäre eine Art Gespenst, aus dem nur etwas deutlicher die Kopfesform herausragen würde. … Dazu war eigentlich der Mensch bestimmt. … Die übrige Körperlichkeit würde … bloße elementarische Wesenheit sein; und es würde dann wirksam sein in seinem Haupt alles dasjenige — ich nenne es A — was Erbstück ist des von der Erde verwandelten Mondenseins. Also das, was ich da A nenne … das ist eigentlich der Mensch. Der Mensch in Wirklichkeit ist … das Haupt mit nur einem ganz geringen Ansatz. Das andere, was der Mensch noch hat — nennen wir es B — … ist … die Gestaltung der kosmischen Hierarchien; wie aus dem Schoß der kosmischen Hierarchien ragt der Mensch, d.h. dasjenige, was von ihm geworden ist seit der Saturnzeit, heraus. … [Erst durch die luziferische Verführung wird diese] elementarische Leiblichkeit …, [der] Körper kosmischer Hierarchien [verdichtet zum heutigen] Menschenkörper” (GA 177, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 73)

Der gotische Name des B ist ‘bjarkan’ (ᛒ), die ‘Birke’. Die überlieferten Runenreime bringen diesen Baum in Beziehung zu Loki, dem nordischen Luzifer.

Der norwegische Runenreim lautet:

Birkenzweig ist das laubgrünste Reis;

Loki brachte Falschheitsglück.

Ganz ähnlich der isländische Spruch:

Birkenreis ist ein Laubreicher Zweig

und ein kleiner Baum

und ein jugendliches Holz.

Auf demselben Pergament heißt es weiter:

Flos (floris, latein.) ist eine Blume

die Blume ist eine Pflanze

eine Pflanze ist die Birke

die Birke ist ein Runenstab.

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 74)

Die Birke heißt auf Latein ‘betula’. Dasselbe Wort, ‘betula’ (btvlh) bedeutet auf hebräisch ‘Jungfrau’, eigentlich ‘die abgesondert Lebende’, die in ihrem Hause, beth (bjt), Lebende. Die ‘Tochter’, das ‘Mädchen’ heißt ‘bath’ (bt). Bei den Germanen wurde die Birke mit ihrem weißen Stamm als Jungfrau empfunden. Rudolf Steiner ordnet das B (und das P) dem Sternbild der Jungfrau zu.

Die innere Stimme, die Stimme der Seele, die Jesus in jungen Jahren vernahm, beschreibt Rudolf Steiner als Bath-Kol: „Die Bath-Kol nannte man jene eigentümliche, inspirierende Stimme, zwar eine schwächere Stimme der Eingebung, eine Stimme minderer Art als der Geist, der die alten Propheten inspirierte, aber doch noch etwas Ähnliches stellte diese Stimme dar. So sprach mancher in der Umgebung des Jesus von der Bath-Kol. Von dieser Bath-Kol wird uns in späteren jüdischen Schriften manches erzählt. …

Während in dem Hause des Jesus von Nazareth die dort versammelten Schriftgelehrten von dieser inspirierenden Stimme der Bath-Kol sprachen, und der junge Jesus das alles hörte, fühlte und empfing er in sich selber die Inspiration durch die Bath-Kol. Das war das Merkwürdige, daß durch die Befruchtung dieser Seele mit dem Ich des Zarathustra in der Tat Jesus von Nazareth fähig war, rasch alles aufzunehmen, was die anderen um ihn herum wußten. Nicht nur, daß er den Schriftgelehrten in seinem zwölften Jahre die gewaltigen Antworten hatte geben können, sondern er konnte auch die Bath-Kol in der eigenen Brust vernehmen. Aber gerade dieser Umstand der Inspiration durch die Bath-Kol wirkte auf den Jesus von Nazareth, als er sechzehn, siebzehn Jahre alt war und er oftmals diese offenbarende Stimme der Bath-Kol fühlte, so daß er in bittere, schwere innere Seelenkämpfe dadurch geführt wurde. Denn ihm offenbarte die Bath-Kol — und das glaubte er alles sicher zu vernehmen -, daß nicht mehr fern wäre der Zeitpunkt, daß im Fortgang der alten Strömung des Alten Testamentes dieser Geist nicht mehr sprechen würde zu den alten jüdischen Lehrern, wie er früher zu ihnen gesprochen habe. Und eines Tages, und das war furchtbar für die Seele des Jesus, glaubte er, daß die Bath-Kol ihm offenbarte: Ich reiche jetzt nicht mehr hinauf zu den Höhen, wo mir wirklich der Geist offenbaren kann die Wahrheit über den Fortgang des jüdischen Volkes. — Das war ein furchtbarer Augenblick, ein furchtbarer Eindruck, den die Seele des jungen Jesus empfing, als die Bath-Kol ihm selber zu offenbaren schien, daß sie nicht Fortsetzer sein könne des alten Offenbarertums, daß sie sich selber sozusagen für unfähig erklärte, Fortsetzer der alten Offenbarungen des Judentums zu sein. So glaubte Jesus von Nazareth in seinem sechzehnten, siebzehnten Jahre, daß ihm aller Boden unter den Füßen entzogen wäre, und er hatte manche Tage, wo er sich sagen mußte: Alle Seelenkräfte, mit denen ich glaubte begnadet zu sein, sie bringen mich nur dazu, zu begreifen, wie in der Substanz der Evolution des Judentums kein Vermögen mehr besteht, heraufzureichen zu den Offenbarungen des Gottesgeistes.“ (Lit.: GA 148, S. 58ff)

Rudolf Steiner empfiehlt das B zu üben, um der Stimme Geschlossenheit zu geben: “Unter Geschlossenheit der Stimme verstehe ich, dass die einzelnen Laute nicht nackt und unbekleidet in die Welt hinausgelassen werden. Alles was lebt, bildet eine Haut um sich. Das kleinste Tier tut es. Das muss auch der Laut tun, so dass er nicht spritzt, nicht nackt hinausgeht, sondern angezogen ist. Im B- erreicht man eine Empfindung für die Geschlossenheit der Laute: Bei biedern Bauern bleib brav.” (GA 280, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 74)

Die Umhüllung des Lebens kann auch ein feiner Schleier sein, wie ihn die ‘Blätter’ des ‘Baumes’ bilden, die ‘Blüte’ durch den ‘Pollen’ verstreut oder das ‘Blau’ des Himmelsgewölbes zeigt. Rudolf Steiner sagt: Im Blau “will die Seele so recht innerlich sein.” (GA 136, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 75)

Im slawischen Alphabet heißt das B ‘búky’, der ‘Buchstabe’ und in weiterer Bedeutung ‘die verborgene Zukunft’. Im B von ‘búky’ wurde das Geheimnis, die Magie der Schrift erlebt, sozusagen verschlossen im ‘Buch mit sieben Siegeln’. Das Wort ‘búky’ stammt vom gotischen ‘boka’ was sich zu den deutschen Wörtern ‘Buche’ und ‘Buch’ entwickelte. Und unser Wort ‘lesen’ kommt vom Auflesen, vom Aufheben der Runen. Auf einem weißen Tuch wurden die Buchenstäbe, in die die Runen geritzt waren, ausgeschüttet. Dann wurden drei davon aufgehoben, um das Schicksal daraus zu deuten, zu lesen. In B ‘búky’ herrscht das Erlebnis des Verschlossenen, Geheimnisvollen vor. Hier erlebt sich der Mensch nicht umschlossen, sondern ausgeschlossen.

Das Bergende, Bewahrende des B‑Lautes impliziert im Sprechen, dass diese Begrenzung durchbrochen wird. Auf den Verschluss beim B folgt die Sprengung der Lippen. Hermann Beckh sagt, dass dem Namen des indischen Schöpfergottes Brahman das seelische Erleben des sich Ausweitens, sich Ausdehnens ins Kosmische zugrunde liegt, denn die Wurzel ‘brh’, auf die auch das deutsche Wort Berg zurückgeht, bedeutet ‘groß sein, weit sein, sich ausweiten’. “Das B von ‘Brahman’ ist der Sinnes-Schleier, der durch-‘brochen’ wird, über den hinaus die Seele sich aus-‘breitet’ in das A und H der göttlichen Welt, des göttlichen Hauches.” (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 80)

Besonders lustig beschreibt Rudolf Steiner das Öffnen bei der Artikulation des B im Bild des Froschs, auf Griechisch ‘bátrachos’: “Stellen Sie sich einen grünen Frosch vor, den Sie mit offenem Mund vor sich haben, … der sie anguckt mit etwas aufgespannten Lippen.” (GA 280, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 79)

Worte wie ‘brechen’, die ‘Brache’, ‘Bresche’, der ‘Brocken’ gehören etymologisch zusammen. Das Umbrechen der Erde in der ‘Brache’, das Herausbrechen eines Stückes, dem ‘Brocken’, das Durchbrechen bei der ‘Bresche’, alle diese Worte gehören etymologisch zusammen. Im ‘Brand’ lodert die Flamme aus dem Innern und es entsteht die ‘Brunst’. Ist es ein Ton, der aus der ‘Brust’ herausdringt, so kann es ein ‘Brüllen’ sein. Aus dem ‘Brunnen’ quillt das Wasser, es ‘brodelt’, wenn es kocht.

Zu diesem Hervorbrechen gehört auch das Schlüpfen der ‘Brut’, der Vögel. Mit ‘Brut’ verwandt ist das Wort ‘Braut’. Rudolf Steiner erklärt: “Wir lernen zum Beispiel aus dem Ulfilas, daß die Braut im Gotischen bruths ist. Und bruths wie es uns in der Bibelübersetzung des Ulfilas auftritt, das ist urverwandt mit der Brut, mit Brüten, so daß, wenn geheiratet wird, einfach die Brut festgelegt wird durch die Braut. Die Braut ist das, was die Brut festlegt, wenn geheiratet wird.” (GA 299, S. 26) Wenn Kinder ge’boren’, hervorge’bracht’ werden, wird der Mutterschoß durch’brochen’.

Über die Gegensprüche 2 B und 28 b

Schon beim ersten Lesen fällt auf, dass beiden Mantren, 2 B und 28 b, die sich weitende, sich ausbreitende Geste gemeinsam ist. Im Mantra 2 B wird der Zusammenhang des Menschen — ich würde sagen sogar der Menschheit — mit den Geisteswelten, also mit dem, was nicht Innenwelt ist geschildert. Diese Beschreibung erfolgt sachlich, allgemeingültig. Sie ist in der neutralen dritten Person verfasst. Im Mantra 28 b beschreibt der Ich-Sprecher sein eigenes Erleben im Innenraum seiner Seele. Hier fühlt er die Weite seines eigenen Wesens und auch die Seelensonnenmacht ist eine ausstrahlende Macht. Schaut das Mantra 2 B wie von außen auf den Menschen, übermittelt das Mantra 28 b das nur von einem einzelnen Ich zu erfahrende Innenerlebnis.

Das Mantra 2 B schildert das Objektivwerden der Gedankenmacht, indem sich diese nach außen an die Sinne, genauer an das Sinnesall, die gesamte Wahrnehmungswelt wendet — mit der Wahrnehmung ausstrahlt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Macht der Gedanken sich nach innen wendet, denn dann kann es passieren, dass diese Macht phantastische, unrealistische und unwahre Gedanken bildet. Die Wahrnehmungswelt ist das Korrektiv für zu eigenmächtige Gedankenschöpfungen.

Dem Verlieren des Eigenseins (2 B) durch die Hingabe an die Wahrnehmung, an das Sinnesall, steht das intensivierte, neu belebte Erleben des eigenen Innenraumes im Mantra 28 b gegenüber. Der Ich-Sprecher kann die Weiten des eigenen Wesens erfühlen und sich selber als neu belebt wahrnehmen. Im Mantra 2 B ist der Prozess ein Verlieren, im Mantra 28 b kam neue Lebenskraft hinzu.

Beide Mantren sprechen von der Seelenfähigkeit des Denkens und der Macht, der Gedankenmacht (2 B) und der Seelensonnenmacht (28 b). Von der Seelensonnenmacht heißt es, dass sie die Gedankenstrahlen spendet, dass sie die Quelle der Gedankenstrahlen ist und sie aussendet. Im Mantra 2 B üben die Gedanken selber, d.h. die Ideen Macht aus, im Mantra 28 b ist es die Seelensonne, die Macht innehat. Im Mantra 2 B ist es die Macht der Gedanken, die ihr Eigensein, ihre Willkür verliert, wenn die an der Außenwelt gemachten Wahrnehmungen zugrunde gelegt werden. Dann werden die Ideen wirklichkeitsgemäß, objektiv bzw. objektiver. Die Gedanken werden klarer. Im Mantra 28 b kann der Ich-Sprecher, der selber mit Kraft, mit Lebenskraft erfüllt ist, Gedankenstrahlen aus der Sonnenmacht seiner Seele spenden. Die Seelensonnenmacht ist die ausstrahlende Macht des Bewusstseins, die Sonne des Bewusstseins. Der Strahl dieser Lichtquelle des Bewusstseins ist ein Gedankenstrahl, eine stringent und logisch, am roten Faden entwickelte Idee. Der Ich-Sprecher kann sein Denk‑, sein Erkenntnislicht dorthin senden, wo es dunkel ist — zu den Lebensrätseln. Bei der Gedankenmacht (2 B) geht es um Ideenzusammenhänge, um menschheitliche, Macht ausübende Hypothesen über das Dasein, die wenn sie nicht wirklichkeitsgemäß sind, die Menschen täuschen. Dann weisen sie Eigensein auf, menschliche Begrenztheit. Die Gedankenstrahlen meinen dagegen die vom einzelnen Individuum auszuführende Tätigkeit des Denkens, die wie alle Betätigung Kraft und Hingabe — Spende — braucht.

Wenn der Ideengehalt der geistigen Realität entspricht, die durch die Schöpfung in allen Dingen liegt, finden die Geisteswelten den Menschen wieder (2 B). Der Mensch wird sichtbar für die geistige Welt, weil geistgemäßes Denken sozusagen leuchtet. Im Mantra 28 b beleuchtet der Ich-Sprecher dagegen die Lebensrätsel mit seinen eigenen Gedankenstrahlen. Er ist durch die Sonnenmacht seiner Seele selber Lichtquelle.

Die Geisteswelten des Mantras 2 B sind nicht geistige Wesen, geistige Lichtquellen, sondern sie sind das Gewebe der Weisheit, der Schein des Lichtes. Allerdings können diese geistigen Welten selber handeln. Sie können den Menschen wiederfinden, wenn der Mensch das ihn begrenzende Eigensein verliert. Der Aktivität der Geisteswelten steht der passive Verlust des Eigenseins auf Seiten des Menschen gegenüber. Mit dem Verlust des Eigenseins, der Willkür im Denken, wird der Mensch pflanzenhaft. Er wird als Spross, als Menschenspross geschildert, dann als Keim, der in Zukunft Frucht hervorbringen wird. Als Pflanze ist der Mensch einstmals den geistigen Welten entkeimt. Wie die Pflanze in den Gesetzmäßigkeiten ihrer Bildung Ausdruck der kosmischen Sternengesetze ist, so findet der Mensch seinen Keim, seinen Ursprung in der Weisheit dieser Welten. Weisheit hat ihn gebildet. Anders sieht es mit seiner Zukunft aus. Seine Seelenfrucht kann er dort im Reich der Weisheit nicht finden. Für diese Seelenfrucht muss er sich verändern. Er muss sein Pflanzenleben aufgeben und Innenraum bilden, denn seine Seelenfrucht muss er in sich finden. Innenraumbildung ist das Charakteristikum des Tier- und auch des Menschenreiches.

Durch Keim und Frucht beschreibt das Mantra den großen Bogen menschlicher Entwicklung in einer ewig gültigen Art und Weise.

Auch das Mantra 28 b zeigt am Ende eine Zukunftsausrichtung der Seele. Jeder Wunsch ist eine vorstellungsmäßige Vorwegnahme einer erwünschten Zukunft. Wird der Wunsch erfüllt, füllt er sich mit Realität. Doch diese Realität ist stets eine vergängliche, denn alles Sein ist der Zeit und damit der Veränderung unterworfen — die Erfüllung, die Realisierung des Wunsches kann nur geliehen werden. Das Mantra spricht also eindeutig vom Menschen in der irdischen Welt.

Verwendete das Mantra 2 B Pflanzenbilder, um den Menschen zu beschreiben, so erscheint im Mantra 28 b ein Hinweis auf die Vogelwelt. Der Wunsch hat Schwingen wie ein Vogel — oder ein Engel, doch die Hoffnung lähmt diese Flugfähigkeit der Seele. Der Wunsch entstammt dem Innersten, dem Herzen und hebt den Menschen über sich hinaus. Deshalb hat er Schwingen. Der Wunsch selber lässt sich mit der Blüte einer Pflanze vergleichen, die Erfüllung des Wunsches mit der gereiften Frucht. Eine lähmende Hoffnung ist eine passive, wartende Haltung der Seele, die durch die krafterfüllten Gedankenstrahlen überwunden wird.

Das Mantra 2 B schildert den Menschen auffallend passiv. Zunächst geht es um die Gedankenmacht als solche, die nur durch ihr Eigensein als menschlich zu erkennen ist. Danach wird der Mensch durch Bilder aus dem Pflanzenreich beschrieben. Verlieren und Gefunden-werden ist das, was ihm passiert. Nur am Schluss findet sich eine Aufforderung zur Aktivität, zum Finden der Seelenfrucht in sich selber. Doch diese Aktivität ist kein Angebot, sondern Notwendigkeit, Gesetz, dem der Mensch unterworfen ist. Er muss. Von Freiheit ist in diesem Mantra keine Spur.

Ganz anders im Mantra 28 b. Es beginnt schon mit “Ich kann” und macht deutlich, dass der Ich-Sprecher nicht muss. Er kann die Weiten des eigenen Wesens erfühlen; er kann die krafterfüllten Gedankenstrahlen aus der Sonnenmacht seiner Seele den Lebensrätseln zur Lösung spenden; er kann dem Wunsch Erfüllung leihen. Dieses Mantra ist ganz Möglichkeit, ganz Angebot eigener Aktivität. Hier herrscht Freiheit, wie der Ich-Sprecher seine Möglichkeiten nutzen will.

Im Mantra 2 B erscheint der begrenzende, haltgebende Aspekt des B, die Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeit der Umhüllung. Im Mantra 28 b ist der Ich-Sprecher das Wesen, das die Umhüllung bewohnt und durch den Wunsch das Gewordene überwindet, die Begrenzung durchbricht. Auch diese Qualität gehört zum B, werden die Lippen bei seiner Aussprache doch sanft gesprengt.