47 v

Es will erstehen aus dem Weltenschoße,

Den Sinnenschein erquickend, Werdelust.

Sie finde meines Denkens Kraft

Gerüstet durch die Gotteskräfte,

Die kräftig mir im Innern leben.

Weltenschoß und Werdelust

Das Mantra 47 v spricht von der Werdelust, die aus dem Weltenschoß erstehen will. Um eine konkretere Vorstellung davon zu gewinnen, was zum einen die Werdelust, zum anderen der Weltenschoß ist, habe ich bei Rudolf Steiner nach Darstellungen gesucht, in denen er diese Begriffe bzw. deren zugrundeliegende Idee verwendet. Die Hervorhebungen in den Zitaten stammen von mir.

Weltenschoß:

“Dieselben Kräfte, die in unserem Mikrokosmischen den Gedanken aufblitzen lassen, sind die Kräfte, die da draußen im Schoße des Universums den Regenbogen hervorrufen. Wie die Demeterkräfte von draußen in den Menschen hineinziehen und darinnen wirksam werden, so sind es die Kräfte, die draußen den Regenbogen formen aus den Ingredienzien der Natur — da würden sie ausgebreitet im Raume wirken -, die in uns drinnen mikrokosmisch, in der kleinen Welt des Menschen wirken; da lassen sie aufblitzen aus dem Unbestimmten den Gedanken. .…

Und da haben wir das Mikrokosmisch-Substantielle, den Astralleib, und können nun die Frage, die wir eben aufgeworfen haben in bildlicher Form, in einer mehr geisteswissenschaftlichen Form aufwerfen und können sagen: Mikrokosmisch ist der astralische Leib in uns. Was entspricht dem astralischen Leib in den Raumesweiten draußen, was erfüllt alle Räume, rechts und links, vorne und hinten, oben und unten? — Gerade so wie der astralische Leib in unserem Mikrokosmos ausgebreitet ist, so sind die Raumesweiten, so ist der universelle Äther durchzogen vom makrokosmischen Gegenbilde unseres astralischen Leibes. Und wir können auch sagen: Das, was der alte Grieche unter Zeus sich vorstellte, ist das makrokosmische Gegenbild unseres astralischen Leibes. In uns ist der astralische Leib, er bewirkt das Aufleuchten der Erscheinungen des Bewußtseins. Außer uns ist die Astralität ausgebreitet, die aus sich heraus wie aus dem Weltenschoß gebiert den Regenbogen, die Morgen- und die Abendröte, den Blitz und Donner, Wolken, Schnee und so weiter. Der heutige Mensch hat nicht einmal eine Wortbezeichnung für das, was der alte Grieche sich unter Zeus dachte und was das makrokosmische Gegenbild unseres astralischen Leibes ist.” (Lit.: GA 129, 3. Vortrag, 20.8.1911, S. 59ff)

Rudolf Steiner beschreibt Zeus hier erstaunlich “weiblich”, als den Weltenschoß, den kosmischen Astralleib. Vorher hatte er Demeter als eine ganz ähnliche Kraft dargestellt. Zeus ist die Kraft, die das Bewusstsein aufleuchten lässt, Demeter dagegen das, was von außen einzieht und den Gedanken aufblitzen lässt. Zeus steht makrokosmisch für allumfängliche Bewusstseinskraft, Demeter für die in der Wahrnehmung enthaltene Weisheit, die Gedanken herausfordert. Beide werden in Verbindung mit dem Schoß, dem “Schoß des Universums” bzw. dem “Weltenschoß” gebracht. Der Makrokosmos in Gestalt von Demeter und Zeus erscheint hier als die große Mutter, die alle Erscheinungen aus sich heraus gebiert. Offensichtlich ist dieser Weltenschoß sowohl weiblich als auch männlich. Im Seelenkalender findet sich diese “Zwei-Einigkeit”, die Doppelnatur, in den Halbjahren wieder. Die jedem Mantra als Überschrift beigegebene Ordnungszahl formt die 52 Mantren des Seelenkalender-Jahres zu einer Einheit. Die außerdem in der Überschrift mitgegebenen Buchstaben durchlaufen zweimal das Alphabet. Das Jahr wird dadurch auch in Halbjahre geteilt, die durch die Einheit ihres jeweiligen Alphabets zu einenen Ganzheiten geformt werden. Erst Gemeinsam bilden diese Halbjahre den Jahreskreis — den Weltenschoß.

In der Frühzeit der Erdenentwicklung, in der polarischen und hyperboräischen Zeit, lebte der Mensch ein pflanzenhaftes Leben, wie heute noch vorübergehend der Embryo, sobald der Keim sich in die Gebärmutter eingenistet hat (siehe unten Embryologie — Pflanzenstufe). Rudolf Steiner beschreibt diese Frühzeit des Menschen folgendermaßen:

„Dann müssen wir bedenken, daß der Mensch, der das niederste von den höheren Wesen war, damals schon im Keim vorhanden war als das neue Kind der Erde, getragen und gehegt von diesen hohen Wesen, im Schoße dieser göttlichen Wesen lebend. Der Mensch, der in jener Zeit lebte, in welcher wir jetzt mit unseren Betrachtungen in der Erdenevolution stehen, mußte, weil er noch im Schoße dieser Wesenheiten war, auch damals einen viel feineren Leib haben. Und da ergibt sich dem hellsehenden Bewußtsein, daß der Leib des damaligen Menschen nur bestanden hat aus einer feinen Dunst- und Dampfform, einem Luft- oder Gasleib, einem vom Lichte ganz durchstrahlten, ganz durchsetzten Gasleib. Denken wir uns eine regelmäßig gestaltete Wolke, wie eine nach oben sich erweiternde, kelchartige Bildung, und denken wir uns diesen Kelch durchglüht und durchleuchtet von dem inneren Lichte, und wir haben die damaligen Menschen, die eben erst anfangen in dieser Erdenentwickelung ein dumpfes Bewußtsein zu haben, ein Bewußtsein, wie es heute die Pflanzenwelt hat. Nicht wie die Pflanzen im heutigen Sinne waren die Menschen; sie waren durchleuchtete und durchwärmte Wolkenmassen in Kelchesform und ohne feste Grenzen, nicht durch feste Grenzen getrennt von der Gesamterdenmasse.

Das war einmal die Gestalt des Menschen, eine Gestalt, die ein physischer Lichtleib war, teilhaftig noch der Kräfte des Lichtes. Deshalb konnten sich, wegen der Feinheit des Leibes, nicht nur hineinsenken ein eigener Ätherleib und Astralleib, nicht nur das Ich in den ersten Anfängen, sondern auch die höheren geistigen Wesenheiten, die mit der Erde verbunden waren. Damals wurzelte der Mensch noch sozusagen nach oben in den göttlich-geistigen Wesen, und diese durchdrangen ihn. Es ist wirklich nicht leicht, die Herrlichkeit der Erde von damals zu schildern und eine Vorstellung zu geben von jener Zeit. Wir müssen uns die Erde als eine lichtdurchglänzte Kugel vorstellen, von lichttragenden Wolken umstrahlt, wunderbare Lichterscheinungen von wunderbarem Farbenspiel erzeugend. Wenn man eine fühlende Hand hätte hineinstrecken können in diese Erde, man hätte Wärmeerscheinungen wahrgenommen, auf und ab wogend die durchglühten, durchleuchteten Massen, darin alle heutigen Menschenwesen, umwebt und umwogt von all den geistigen Wesenheiten, nach außen hin in grandioser Mannigfaltigkeit strahlendes Licht aussendend! Außen der Erdenkosmos in seiner großen Mannigfaltigkeit, innen der lichtumflossene Mensch, in Verbindung mit den göttlichgeistigen Wesenheiten, von ihnen ausgehend und Ströme von Licht in die äußere Lichtsphäre strahlend. Der Mensch hing wie an einer aus dem Göttlichen entspringenden Nabelschnur an diesem Ganzen, an dem Lichtschoß, dem Weltenschoß unserer Erde. Ein gemeinsamer Weltenschoß war es, in dem die Lichtpflanze Mensch damals lebte, sich eins fühlend mit dem Lichtmantel der Erde. So war der Mensch in dieser feinen Dunstpflanzenform wie an der Nabelschnur der Erdenmutter hängend, so war er gehegt und gepflegt von der ganzen Mutter Erde. Wie in einem gröberen Sinne heute das Kind gehegt und gepflegt ist im mütterlichen Leibe als Kindeskeim, so war damals gehegt und gepflegt der Menschenkeim. So lebte der Mensch damals in der urfernen Erdenzeit.“ (Lit.: GA 106, S. 68f)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Weltenschoß ein Lichtschoß ist, die in der Welt ausgebreitete Astralität, die den pflanzenhaften Menschen der Frühzeit in sich barg. Diese Beschreibung scheint mir auf den Jahreskreis und die fortschreitende Zeit zu passen. Noch heute wird alles Leben von der dahinfließenden Zeit getragen, gehegt und gepflegt. Der Jahreskreis ist immer noch dieser Weltenschoß. Niemand kann aus dem Gang der Zeit herausfallen und gestern oder übermorgen leben, denn es gibt nur das sich wandelnde Jetzt. Die geistige Sonne, die im Zentrum des Jahreskreises erblickt werden kann, durchstrahlt diesen Zeitorganismus mit Licht. Auch über den individuellen Astralleib des Menschen, der laut Rudolf Steiner ein Lichtleib ist und das Ich aus sich gebiert, lässt sich sagen, dass er ein Mutterschoß ist. Mit diesem Hintergrund erschließt sich der Name “Seelenkalender” neu als Begleitung im Durchleben des Weltenschoßes — der Weltenastralität.

Werdelust:

Plotin (um 205 — 270 n. Chr.), ein antiker Philosoph, der den Neuplatonismus begründete, sieht in der Werdelust einen zentralen Faktor für das irdisch Werden des Menschen. Rudolf Steiner lässt ihn folgendermaßen lebendig werden: „Man sehe, wie Plotin seine geistigen Erlebnisse schildert: «Oftmals, wenn ich aus dem Schlummer der Körperlichkeit erwache, zu mir komme, von der Außenwelt abgewendet in mich einkehre, so schaue ich eine wundersame Schönheit; dann bin ich gewiß, meines besseren Teiles inne geworden zu sein; ich betätige das wahre Leben, bin mit dem Göttlichen geeint, und in ihm gegründet, gewinne ich die Kraft, mich noch über die Überwelt hinaus zu versetzen. Wenn ich dann nach diesem Ruhen in Gott aus dem Geistesschauen wieder zur Gedankenbildung herabsteige, dann frage ich mich, wie es zuging, daß ich jetzt herabsteige und daß überhaupt einmal meine Seele in den Körper eingegangen ist, da sie doch in ihrem Wesen so ist, wie sie sich mir eben gezeigt hatte», und «was mag denn der Grund sein, daß die Seelen den Vater, Gott, vergessen, da sie doch aus dem Jenseits stammen und ihm gehören und so von ihm und sich selbst nichts wissen? Des Bösen Anfang ist für sie der Wagemut und die Werdelust und die Selbstentfremdung und die Lust, nur sich zu gehören. Es gelüstete sie nach Selbstherrlichkeit; sie tummelten sich nach ihrem Sinne, und so gerieten sie auf den Abweg und schritten zum vollen Abfalle vor, und damit schwand ihnen die Erkenntnis ihres Ursprungs aus dem Jenseits, wie Kinder, früh von ihren Eltern getrennt und in der Ferne aufgezogen, nicht wissen, wer sie und ihre Eltern sind.»“ (Lit.: GA 8, S. 162f) Die Zitate von Plotin stammen aus den Enneaden, die sein Schüler Porphyrios nach dem Tod seines Lehrers veröffentlichte.

Die Werdelust war für Plotin mit dem Wagemut der Grund allen Übels, dass der Menschen von einem geistigen Wesen zu einem irdischen wurde. Im Mantra ist die Werdelust nicht negativ konnotiert, doch muss sich die Denkkraft gerüstet finden — sie muss vorbereitet sein. Was passiert, wenn die Denkkraft nicht gerüstet ist, wird nicht gesagt, eine gewisse Gefährdung des Menschen schimmert jedoch hindurch.

Die Schlangengöttin — die personifizierte Werdelust

Die vorausgegangene Krisenwoche (46 u) und die nachfolgende Lichtspruch-Woche (48 w) bilden mit der gegenwärtigen, dazwischenliegenden Woche (47 v) eine übergeordnete Einheit. Vier solche dreiwöchigen Einheiten gibt es im Jahreskreis des Seelenkalenders. Jede dieser vier Dreiergruppen bringt eine Ätherart zur Erscheinung, welche sind der Lebensäther, der chemische Äther, der Lichtäther und der Wärmeäther. Die hier interessierenden drei Wochen werden geprägt vom Lichtäther. Der Lichtäther zeigt sich als individuelles Bewusstseinslicht. Dieses Licht wurde im Laufe der Menschheitsentwicklung Eigentum der Menschen, sie lernten zu denken. Das sich entwickelnde Bewusstsein brachte die Kulturentwicklung der Menschheit in Gang — und das Entwicklungsstreben jedes einzelnen Menschen. Jeder Mensch hat heute seinen eigenen Horizont des Verständnisses, seine eigene Perspektive. Und das ist gut so!

Die Bibel erzählt, dass es die Schlange war, die Adam, stellvertretend für die ganze Menschheit dazu verführt hat, sein göttlich-universelles Bewusstsein einzutauschen gegen ein individuelles, auf Entwicklung und Lernen angewiesenes. Die Ergebnisse dieses erwachenden, neuen, sich denkend gegenüberstellenden Bewusstseins waren Ackerbau und Viehzucht und alle Kultur – mit den Licht- und Schattenseiten, die wir kennen.

Ich fand es sehr interessant gerade aus dieser frühen Zeit Darstellungen der Schlangengöttin zu finden. In vielen alten Kulturen wird die Schlange als Bringerin der Weisheit verehrt. Steinzeitliche Darstellungen der Schlangengöttin zeigen neben eindeutig schlangenhaften Darstellungen auch ganz untypische Körperformen. In der Moldau-Region wurden Figuren gefunden, die eher an Schnecken erinnern. Sie werden von Archäologen aber als Schlangengöttin interpretiert.

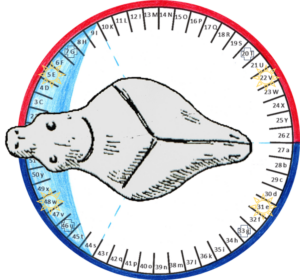

Die Schlangengöttin, die ich in den Jahreskreis gestellt habe, zeigt zwei zusammenliegende Beine, Brüste und einen Kopf. Das Becken als mittlerer Teil des Körpers ist kreisförmig verbreitert – und gedrittelt. Zeigt die Figur damit künstlerisch und geheimnisvoll auf einen Jahreskreis, aus dem die schlangenhaft verfließende Zeit hervorgeht? Zeigt sie im Bild, wie die zyklische Zeit sich wandelt zur linearen Zeit?

Ich sehe in dieser Darstellung den Übergang vom Kreis zur Linie, vom kreisrunden Raum der Gegenwärtigkeit zur linear verfließenden Zeit. Gerade der Oster-Impuls individualisiert das Jahr. Er bewirkt, dass kein Jahr dem anderen gleicht, da das Osterdatum immer neu bestimmt werden muss. Die zu Ostern gehörende Zeit, die Osterscholle, drittelt den Jahreskreis. Ein weiteres Drittel liegt im Sommer-Halbjahr, das andere im Winter-Halbjahr. Schon zum Beginn der Kulturentwicklung gab es möglicherweise eine entsprechende, das Jahr individualisierende Idee einer Drittelung des Jahreskreises.

Diese Darstellung zeigt auf wunderbare Art, wie das Erleben der reinen Gegenwärtigkeit, das die Figur der Venus von Willendorf verkörpert (46 u), sich zu wandeln beginnt in ein lineares Verfließen der Zeit, wie es uns heute vertraut ist. Nach meinem Empfinden muss eine Schlange waagerecht kriechen, nicht senkrecht nach oben. Deshalb ist die Schlangengöttin wie die Venus von Willendorf in den Kreis eingefügt – das Sommer-Halbjahr oben, das Winter-Halbjahr unten (und nicht in das Ei mit den Halbjahren rechts und links). Noch ist der Wandel zum Weib, das den Mond unter ihren Füßen hat (Apokalypse des Johannes), nicht vollendet – die Osterscholle ist noch nicht zum tragenden Fundament geworden, wie die Maria auf der Mondsichel es später zeigt. Im Mantra deutet sich diese aufrichtende Kraft in dem Wort “erstehen” an.

Ich habe die Schlangengöttin so eingefügt, dass sie mit ihrem Kopf in der Kar- und Osterwoche auf das bald ausschlüpfende neue Oster-Jahr hindeutet. Mit der Osterwoche beginnt das neue Seelenjahr des Seelenkalenders – in der Karwoche davor endet das alte.

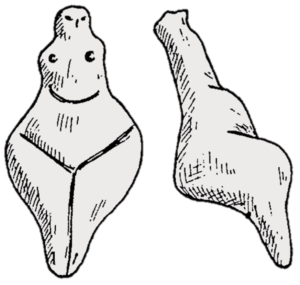

Schlangengöttinnen werden oft gekrönt dargestellt. Die unten abgebildete zweite Figur der Schlangengöttin zeigt eine solche gekrönte Göttin. Schon die schneckenhafte Schlangengöttin der Moldau-Region verkörpert den Impuls der Aufrichtung. Dieser ist bei der gekrönten Schlangengöttin aus Kreta noch deutlicher. Ihre übereinandergeschlagenen Beine sehe ich als Jahreskreislauf, der stete, zyklische Wiederholung darstellt. Aus diesem in der Waagerechten angeordneten Kreis der Beine, das Durchschreiten des immer Gleichen Zyklus anzeigend, erhebt sich der Oberkörper der Schlangengöttin und verdeutlicht bewusst erlebte Gegenwart. Die Krone der Schlangengöttin zeigt an, dass ihr Selbstbewusstsein erwacht ist und ihr Bewusstseinsraum ebenso rund ist wie das zyklische Jahr.

Eine Schlangengöttin aus der Cucuteni-Kultur, Moldau-Region, 5. Jahrtausend vor Chr. im Jahreskreis (mit Licht- und Krisensprüchen)

Eine Schlangengöttin mit Krone, Kreta um 6000 v.Chr.

Embryologie — Pflanzenstufe

In der Embryonalentwicklung steht das Mantra 47 v für die Stufe des Pflanzenreiches, entsprechend der Einteilung von Jaap van der Wal. Nun beginnt tatsächlich Entwicklung. Die Pflanze wächst nach dem Gesetz der Metamorphose. Hier findet nicht nur Vervielfältigung des immer Gleichen statt, wie im Mineralreich, sondern Umgestaltung. Das Eine geht aus dem Anderen hervor. Da seine Ansichten zur Embryonalentwicklung so neuartig sind, zitiere ich ihn ausführlich, um seine Gedanken besser nachvollziehbar zu machen.

„Nach der Phase der ersten Woche hat sich die Einheit der Zygote zu einer Zweiheit entwickelt, nämlich zum Embryoblast und zum Trophoblast als jeweils einem Innen und einem Außen. Es wäre besser beim Embryoblast und beim Trophoblast von einem Zentrum und einer Peripherie zu sprechen. …

Während der Tage, die folgen, tritt bei der Entwicklung des Embryos eine radikale Veränderung auf, sowohl in Bezug auf den Charakter wie auch auf die Dynamik … Besonders die Peripherie beginnt eine völlig andere Entwicklung vorzuweisen. Da manifestiert sich ab jetzt eine enorme Wachstums- und Stoffwechselaktivität. Der Trophoplast dehnt sich enorm aus. Die Zellteilungsaktivität ist so vehement, dass die Zellen an der Außenseite sogar ihre Struktur einbüßen und zu einer Art Zellensynzytium … verschmelzen. Das Alles macht einen fast bösartigen Eindruck, denn der Trophoblast überschreitet seine Grenze und wuchert in das mütterliche Gewebe hinein. Mit vielen Enzymen <verdaut> der Embryo das endometrische Gewebe der Mutter und nistet sich immer tiefer in die Schleimhaut der Gebärmutter ein. Der Überschreitungscharakter wird durch die Tatsache, dass der mütterliche Organismus keine Barriere schafft, um sich zu <verteidigen>, noch mehr betont: nach einigen Tagen bahnt sich der Embryo sogar einen Weg in die mütterlichen Blutgefäße. Jedoch strebt der Embryo noch weiter der Peripherie zu, und zwar bis jenseits der anatomischen Grenzen des Synzytiotrophoblasts! Der Trophoblast scheidet Hormone aus, deren Mengen winzig sein mögen …, die aber enorme Konsequenzen bis in die ferne Peripherie hinein aufweisen. Der ganze mütterliche Organismus wird durch sie beeinflusst und in einen solchen Zustand versetzt, dass er den neuen Organismus akzeptieren kann, der ihm im Grunde genommen ja fremd ist. …

Dieser Trophoblast ist viel mehr als das anatomische Äußere. Seine dynamische Gebärde ist eine, die nach außen strebt, die grenzenlos ist, die über sich selbst hinauswächst. Sie erstreckt sich nach außen und verschmilzt mit ihrer Umgebung, während sie gleichzeitig Anzeichen von Wurzeln-Schlagen und Sich-Festsetzen aufweist. Man könnte den Trophoblast zurecht den peripheren Körper des Embryos nennen. Die Peripherie, das <Außen> ist der Ort, wo er mit seiner Umgebung interagiert, wo sein Stoffwechsel und sein Wachstum sich abspielen, wo er sich ausbreitet. In seinem äußeren Körper wächst und lebt der Embryo, währen er sich vom Zentrum zur Peripherie ausdehnt. Die Veränderung von der Richtung der ersten Woche ist deutlich zu erkennen. Wir haben uns von dem Zustand eines abgekapselten <Raumschiffes> in einen wachsenden, sich ausbreitenden, <um-sich-greifenden> und interagierenden Organismus verwandelt. …

Die Gebärde kommt deutlich zum Ausdruck, wenn man als Gegensatz das Zentrum des Embryos berücksichtigt. Auch beim Embryoblast zeigen sich Veränderungen, aber die Dynamik ist völlig anders. Was hier geschieht, ist eine Differenzierung in den (Prä-)Ektoderm und den (Prä-)Entoderm … Das Wachstum und das Verhältnis zur Peripherie sind jedoch völlig unterschiedlich zu dem des Trophoblasts. Was wir hier vorfinden, ist langsames Wachstum mit geringer Differenzierung aber nicht den Formverlust und die Ausdehnung des Trophoblasts. Die Dynamik richtet sich nicht nach außen, sondern sie wendet sich eher davon ab und wird hier eine konzentrierende. Es entsteht nun auch die Amnionhöhle, und dadurch löst sich das Keimblatt vom Trophoblast. Hierdurch entsteht eine ungeheure innerliche Spannung im Embryo. Einerseits gibt es da nun die Peripherie (den Trophoblast), die nach außen strebt (zentrifugal), andererseits das Zentrum (den Embryoblast), das sich <nach innen> richtet (zentripedal). … Das Innere und das Äußere des Embryoblasts und des Trophoblasts sind nun als Entozyst (inneres Ei) und Ektozyst (äußeres Ei) manifest geworden. Mit Entozyst ist der Komplex gemeint, der die Amnionhöhle, den Dottersack und die zweiblättrige Keimscheibe umfasst gegenüber Ektozyst oder Trophoblast, der sich inzwischen weiter differenziert hat. Obwohl die Teile sich verändert haben, ist die Dynamik unverkennbar die gleiche geblieben. Der Embryo strebt während der zweiten Woche der Peripherie zu; er wächst fortwährend nach außen. Der Kern des Embryos – die zweiblättrige Keimscheibe des Ektoderms und des Entoderms – ist das Zentrum, um welches sich alles dreht. Die Peripherie überwiegt beim Embryo; er hat keinen <Inhalt> sondern Externhalt> (oder <Außenhalt>). Er strebt so stark nach außen, streckt sich aus, um Wurzeln in der Außenwelt zu schlagen, sodass das Zentrum in Bezug auf das Wachstum ganz beträchtlich zurückbleibt. Ein ganz neuer Raum entsteht, welcher sich zwischen dem sich ausdehnenden Ektozyst und dem Entozyst, welcher zurückbleibt, befindet. Es bildet sich eine Höhle, welche vermittelt und Raum schafft, und welche die Chorionhöhle genannt wird. Das Meso(-derm), welches sich in dieser Höhle befindet, formt einen Haftstiel, welcher die Verbindung zwischen <Peripherie> und <Zentrum> aufrechterhält. …

Die Dynamik, die sich hier manifestier, ist der polare Gegensatz zu derjenigen der ersten Woche! Zu dem Zeitpunkt war alles, was beschlossenen Raum, Wachstumsbegrenzung, Unterteilung und Innerhalb-Bleiben charakterisiert, die Tendenz. Der Embryo der zweiten Woche strebt nach außen, wendet sich dem Jenseits zu. Er verliert die Kompaktheit der Morula. Er beginnt auf eine Art und Weise zu wachsen, wie wir das bei lebenden Wesen gewöhnt sind: Sowohl das Volumen wie auch der Stoffwechsel nehmen zu. Dieser Embryo hat wohl ein Zentrum, aber das ist nichts weiter als ein Ausgangspunkt für ein peripheres Streben. Alles scheint sich um dieses Zentrum (die Keimscheibe oder den Embryonaldiskus) zu drehen, wie ein Rad um seine Achse.

Inzwischen hat der Zeitfaktor in der Entwicklung Bedeutung angenommen, Während Metamorphose, Differenzierung und Wachstum sich abspielen, hat der Embryo damit begonnen, am Zeitgeschehen teilzunehmen, er lässt nun die Dynamik des Lebens erkennen. … dieser Embryo weist typische Pflanzeneigenschaften vor, welche nach außen gerichtet sind. Dies könnte man den <Außenmenschen> oder <Außenhaltmenschen> nennen. Zu dieser Schlussfolgerung können wir nur anhand der phänomenologischen Sichtweise kommen. Wir können charakterisieren, wie die Pflanzen sich ihrer Umwelt hingeben; sie opfern und öffnen sich und haben somit wenig Möglichkeit, sich von ihrer Umgebung zu emanzipieren. Ihre Morphologie zeigt uns das. Die Wurzeln spreizen sich und geben sich der Erde hin, während die Blätter und Blüten das gleiche der Atmosphäre, der Luft, dem Licht und der Wärme gegenüber tun. Pflanzen stehen so offen, dass sie dadurch praktisch wehrlos und völlig den Außeneinflüssen preisgegeben sind. …

… dieses Wesen [der Embryo] ist offensichtlich hier auf der Erde noch nicht völlig anwesend. Obendrein kann man wahrnehmen, dass die zweiblättrige Keimscheibe der zweiten Woche nicht nur der Mittelpunkt ist, um den <sich alles dreht>, sondern dass er auch flach und zweidimensional erscheint. Während dieser Phase besteht der Embryo aus nicht mehr als zwei aufeinandertreffenden Oberflächen, welche zwei Epithelien sind. Daher kann man noch nicht von <Inhalt> reden, besonders auch weil wir wissen, dass es da noch kein Meso(-derm) gibt, d.h. die Dimension des Gewebes der <Füllung> (Raum schaffen und verbinden) fehlt noch. Während dieses zweidimensionalen Bestehens hat die flache zweiblättrige Keimscheibe nur ein Außen, Peripherie, Umgebung. Seine <Richtung> geht vom Mittelpunkt zur Peripherie. Schlüsselworte, die den Menschen während seiner zweiten Woche charakterisieren, sind also: ausdehnen, flächenhaft, pflanzenartig.“ (Jaap van der Wal, Dynamische Morphologie und Embryologie, Skript der Osteopathie Schule Deutschland, S. 87ff).

Die Parallele zu der obigen Ausführungen des pflanzenhaften “Frühmenschen” von Rudolf Steiner, der im Weltenschoß heranwächst, ist frappierend: siehe den Abschnitt “Weltenschoß”.

Worum geht es im Mantra 47 v?

Werdelust, Entwicklung, Erneuerung will aus dem Weltenschoß geboren werden. Das ewig Gleiche soll in Fluss kommen, soll erstehen – auferstehen, sich verjüngen. Und diese erneuernde Kraft teilt sich dem wahrnehmenden Menschen mit. Es will erstehen – „es“ ist die Werdelust, doch warum erfährt man das erst nach zwei Zeilen? Der Beginn mit „es“ bewirkt eine neutral-kühle Stimmung. Etwas vollzieht sich, an dem ich als Mensch unbeteiligt bin, mehr noch, die Benennung und damit das Erkennen dieses „es“ erfolgt erst am Ende der zweiten Zeile. Erst jetzt taucht aus dem Nebulösen die Werdelust auf. Erst jetzt weiß ich, was da aus dem Unkonkreten in die Erscheinung drängt. Ich bin also nicht nur passiv, sondern zunächst auch unwissend, dem Geschehen ausgeliefert.

Auch die Werdelust ist nicht selbst etwas, sie ist nichts Fertiges, Gewordenes. Sie ist selbst nur die Lust, die Freude und der Impuls des Werdens, nicht das Werden selber. Die Werdelust will erstehen. Erstehen ist verwandt mit aufstehen. Die Lust am Werden hat darniedergelegen, nun hat sie den Willen, sich zu erheben, eine neue Dimension zu erobern. Sie erwacht, richtet sich auf und tritt in Aktion.

Es heißt Werdelust, nicht Werdekraft oder Werdeziel. Lust beschreibt ein Gefühl. Diese Lust scheint mir eine Stufe bewusster und seelischer zu sein als die Begierde. Rudolf Steiner beschreibt die Begierde als die Grundlage von Karma, den Astralkörper nennt er den Begierdenkörper (GA 93a, 2. Vortrag, 27.9.1905, S. 25). Fühle ich der Lust nach, so erzeugt sie eine innerlich feurig aufstrebende, jubelnde Bewegung. Auch dies weist auf den Astralleib hin, denn die Bewegungsrichtung des Astralleibs, seine Wirkrichtung, gibt Rudolf Steiner von unten nach oben an: “Von unten herauf ergießt sich nämlich die Hauptströmung des astralischen Leibes und von oben herunter die Hauptströmung des Ich.” (GA 115, S.59) Diese aufsteigende Bewegung des Astralleibs ist als Kundalini-Aufstieg bekannt.

Aus dem Weltenschoße will die Werdelust erstehen, sich erheben. Der Mutterschoß ist der Ort, in dem ein Kind heranwachsen kann. Der Weltenschoß ist also der Entstehungsort der Erneuerung in der Welt — und letztlich der Geburtsort einer neuen Welt. Plotin hatte die Werdelust eine der Ursachen von allem Bösen in der Welt genannt. (Siehe den Abschnitt “Werdelust”) Die Werdelust will Veränderung und deshalb steht sie nach seiner Meinung der göttlichen Ordnung entgegen. Im Mantra ersteht die Werdelust aus dem Weltenschoße. Sie kommt also aus der göttlichen Ordnung. Rudolf Steiner hat den makrokosmischen Astralleib bildlich als den Weltenschoß benannt. Das Mantra sagt also: Die Werdelust als aufsteigende, Bewusstsein erschaffende Kraft entstammt dem kosmischen Astralleib, dem Weltenschoß.

Vielleicht könnte man die im Mantra beschriebene Situation ins Seelische übertragen so beschreiben: die Kreativität ist bereits erwacht, doch der Künstler hat weder begonnen zu arbeiten, noch hat er bereits eine Idee, ein Ziel. Er spürt lediglich das drängende innere Bewegt-Sein durch die Kraft der Kreativität.

Die Werdelust will erstehen — noch geschieht es nicht. Doch wenn es geschieht, führt es dazu, dass der Sinnenschein erquickt wird. Sich erquicken heißt wieder frisch und jung werden. Das Bild eines klaren, sprudelnden Wassers entsteht. Der Sinnenschein ist die Maya, die nur Schein und nicht Wahrheit ist. Die Wahrheit hinter dem Sinnenschein ist die geistige Welt. Doch hier wird ihr physisches Erscheinen, so wie sie sich den Sinnen physisch darbietet, erneuert. Auch wenn die Welt Maya, Täuschung, Schein ist, wird dieser Sinnenschein erquickt, mit neuem Leben erfüllt. Die äußere Welt wird erneuert, verjüngt, wieder aufgefrischt durch die Werdelust. Dieser Prozess vollzieht sich als Naturvorgang aus den Kräften höherer Wesenheiten ohne Beteiligung des Menschen.

Dieser virulenten Energie, die nun in alles einzieht, dieser Werdelust, begegnet mein Denken durch die Sinneseindrücke, die es von der Außenwelt empfängt. Das Denken muss sich dem gewachsen fühlen, sonst wird es überschwemmt, überrannt von der Vielzahl und Differenziertheit der Sinneswahrnehmungen. Das Denken ist stets auf der Suche nach Wahrheit. Nun ist es die Frage, ob es diese in der explodierenden Wahr-Nehmung finden kann. Das Erwachen der Wachstumskräfte im Frühling ergreift den Menschen, wie es auch die Pflanzen- und Tierwelt ergreift. Die Denkkraft muss für diese Überschwemmung an Vielfältigkeit vorbereitet sein. Dafür muss das Denken gerüstet sein durch Gotteskräfte, die innen, in der Seele leben. Welche Kraft gibt dem Denken diese Rüstung – diesen Schutz im Kampf mit den anbrandenden Sinneseindrücken? Welches sind die Gotteskräfte?

Wenn die Ablenkungen vielfältig sind, ist Konzentration gefragt, innere Ruhe, Überschau. Doch das sind eigentlich Menschen-Kräfte, diese bringt der Mensch selber auf. Was sind also die Gotteskräfte?

Es gibt zwei grundsätzliche Bewegungen: die eine differenziert, die andere vereinheitlicht. Der Strom, der ins Leben führt, der aus der Quelle allen Seins kommt, ist ein differenzierender. Die eine Vogelmutter legt mehrere Eier und aus jedem schlüpft ein anderes Küken aus, — der eine Baum lässt die vielen Samen reifen und aus jedem Samen kann potentiell ein neuer Baum wachsen. Der Strom der Differenzierung geht vom Urbild aus und erschafft an seinem Ende den einzelnen, ganz konkreten Löwenzahn, oder dieses eine Vögelchen. Und auch aus dem immer gleichen Zyklus des Jahreskreises erschafft sich im Strom der Zeit der einzelne Moment als ganz individuelle, unwiederbringliche Singularität. — Der andere Strom erhebt das Vereinzelte in eine höhere Einheit. Denkend geht der Mensch von der Vielheit der Schöpfung, vom Vereinzelten, einzigartigen aus, umfasst das Vereinzelte durch den Begriff und verbindet es durch übergeordnete Begriffe zu immer größeren Gemeinschaften. Die konkrete Pflanze wird als Löwenzahn, als Korbblütler, als Pflanze, als Lebewesen usw. begrifflich erkannt. Sofern die Begriffsbildung eine lebendige war, kann der Mensch dadurch die einzelne Wahrnehmung denkend zu ihrem Urbild erheben. Durch die im Begriff enthaltene Vorstellung kann er das Urbild hinter der konkreten Wahrnehmung innerlich schauen – und so tatsächlich den Sinnenschein für wahr-nehmen. Auch mit den vielen einzelnen Momenten von Gegenwart verfährt das Denken so und erschafft durch Erinnern und Vorausdenken die Vorstellung des Jahreskreises, der ohne diese Aktivität un-“sichtbar” bleiben würde.

Das menschliche Denken ist so angelegt, dass es beide Ströme handhabt. Im Denken können wir differenzieren, zerteilen, analysieren und uns immer tiefer in Details vergraben. – Und wir können zusammenfassen, Einheiten bilden, synthetisieren, indem wir uns innerlich auf eine höhere Ebene erheben. Diese im Denken wirkenden Kräfte wirken auch in der Welt als inkarnierende, erschaffende, herabführende und im Gegenzug auch wieder exkarnierende, erhebende, vergeistigende Kräfte. Sie sind die Gotteskräfte, die auch im Innern des Menschen wirken. Diese Kräfte geben dem Denken die Rüstung, sie sind die Werkzeuge, die Ausrüstung der Denkkraft, um mit der sich entfaltenden, stetig an Kraft zunehmenden Werdelust umgehen zu können. Ein michaelischer Zug klingt in dem Wort „gerüstet“ an. Michaelische Gotteskräfte müssen die menschliche Denkkraft rüsten. Ich-geführte, bewusst gehandhabte Denkkraft muss in der Seele leben und kraftvoll müssen sich die Gotteskräfte des Zerteilens und Vergemeinschaftens betätigen. Als lebendige, nicht technisch tote Kräfte müssen sie gehandhabt werden. Gelingt dies, kann der Mensch schöpferisch denkend und damit dem Schöpfer der Welt ähnlich wirken.

Im Mantra fällt die Anhäufung des Wortes “Kraft” auf: “meines Denkens Kraft”, “Gotteskräfte”, “kräftig”. Warum findet sich diese Kulmination der Kraft hier, die jeder Deutschlehrer als korrekturbedürftig markieren würde? Es handelt sich um Denkkraft (Einzahl), Gotteskräfte (Mehrzahl, mindestens zwei) und um ein Adjektiv, das charakterisiert, wie die Gotteskräfte im Innern, gerade jetzt, gegenwärtig agieren, leben. Durch die Denkkraft verwirklicht sich das Ich. Seine Kraft strömt aus einer einzigen Quelle. Die Gotteskräfte sind für mein Dafürhalten die beiden sich im Gleichgewicht haltenden auf- und abbauenden Kräfte, Werden und Vergehen, die beiden Säulen der Welt und bilden gemeinsam den Astralleib wie die Halbjahre das Jahr. Das Adjektiv “kräftig” markiert den Moment des Zusammenwirkens von Ich und Astralleib, indem das Ich die beiden astralen Kräfte in Interaktion bringt. Die Gotteskräfte liegen dann nicht brach, sondern leben kräftig im Innern, wenn das Ich-geführte Denken sich ihrer bedient.

Das Mantra 47 v ist das Mantra der sich entfaltenden Lebenskraft. In der tradierten chinesischen Weisheit wurde diese Frühlingskraft als der Drache geschaut, der aus der Erde bricht und in den Himmel aufsteigt. Unser Denken ist diesem Ansturm an Sinneswahrnehmungen nur gewachsen, wenn es beide Denkbewegungen, die Analyse und die Synthese bis hinauf zum geistigen Urbild gleichermaßen handhaben kann. Das eigene Licht des Denkens muss so kräftig strahlen, dass es bis in die Höhe hinaufreicht, von der das Leben der Sinneswelt seinen Anfang nahm. Dann gelingt es bildlich gesprochen, den Drachen der Ätherkräfte zu reiten und sich in den Himmel hinauftragen zu lassen.