Die Gegensprüche 23 W und 48 w

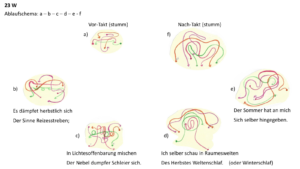

| 23 W

Es dämpfet herbstlich sich Der Sinne Reizesstreben; In Lichtesoffenbarung mischen Der Nebel dumpfer Schleier sich. Ich selber schau in Raumesweiten Des Herbstes Weltenschlaf. (Winterschlaf) Der Sommer hat an mich Sich selber hingegeben. |

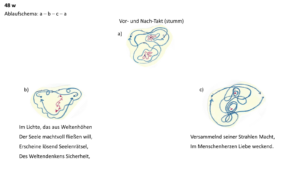

48 w

Im Lichte, das aus Weltenhöhen Der Seele machtvoll fließen will, Erscheine lösend Seelenrätsel, Des Weltendenkens Sicherheit, Versammelnd seiner Strahlen Macht, Im Menschenherzen Liebe weckend. … … |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 23 W und 48 w

Über den Buchstaben “W”

Das W gehört zu den Lauten F, V, W, U, die fluktuierend ineinander übergehen. Im Lateinischen wurden die Laute U und W noch durch dasselbe Zeichen, und zwar durch V, geschrieben. Im Althochdeutschen wurde der W‑Laut als konsonantisches U erlebt und ausgesprochen, wie es heute noch in der süddeutschen Mundart geschieht. Rudolf Steiner sagt, dass die klare Aussprache des W etwas ist, “was die Süddeutschen fast gar nicht können: die sprechen das W immer aus wie einen Zusammenfluss von U und E, vokalisch. Aber es wird das Doppel‑W, W richtig gesprochen aus der Vereinigung von Unterlippe und oberer Zahnreihe, wobei in Betracht kommt, … dass sich die Unterlippe bei dem W wellt.” (GA 282 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 418f)

Um den im Althochdeutschen zunehmend erlebten Unterschied von vokalischem U und konsonantischem W in der Schrift zu verdeutlichen, wurde das U verdoppelt und man schrieb es als UU, VU oder UV. Von hier kommt sein englischer Name ‘douple‑u’, also, Doppel‑U. So ist das W ein Buchstabe, der erst spät dem lateinischen Alphabet hinzugefügt wurde. Es ist sozusagen ein “junger” und “westlicher” Laut und Rudolf Steiner sagt über das W: “Der W‑Laut ist ja derjenige Laut, den wir wiederum in älteren Sprachen, namentlich in den Sprachen des Orients, weniger finden.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 418)

Bei den Angelsachsen lautet der Name der W‑Rune (ᚹ) ‘Wenne’ und bedeutet ‘Wonne’. Der Runenspruch sagt:

Wonne genießt — wer wenig kennt Leid

Not und Sorge, — und selbst hat

Glück und Freude — und auch Burgen genug.

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 418)

Der gotische W‑Laut (𐍅) ist näher beim U und lautet ‘Uuinne’ mit derselben Bedeutung, also ‘Wonne’. Eine andere Bedeutung ist ‘Weideplatz’, das Land der Hirten, die wilde Natur, im Gegensatz zum bebauten Land, der Felder und Gärten. Letztere wurden meist im flacheren Gelände angelegt, das Weideland war hügeliger. Der gotische W‑Laut wurde als weicher Spirans gesprochen und drückte zugleich den griechischen Vokal Y und den gotischen Konsonanten V aus. Das Wellenhafte, Bewegte, ‘Himmel-hochjauchzend-Zu-Tode-betrübt’, das ‘Wohl und Wehe’, die ‘Wonne und das Weinen’, das Auf- und Ab des Lebens, bildlich die Welle, das ist das W. Rudolf Steiner charakterisiert das W: “Das hinflutende Wogen ist ja eigentlich dasjenige, was das starke W darstellt.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 418)

Neben der Wonne, ist auch die Niedergeschlagenheit, die Depression Ausdruck des W. Rudolf Steiner empfiehlt das W zu üben, um diese Stimmung auszudrücken: “Nehmen wir an, jemand will Niedergeschlagenheit ausdrücken. … Man lässt sich eine Stelle vorlesen, die Niedergeschlagenheit ausdrückt und intoniert, höchstens nur mit Ausklingenlassen des E diesen Konsonanten: WWWWW; verstummen Sie, aber bleiben Sie in der Gebärde: Sie haben die Niedergeschlagenheit in der Gebärde. (GA 282, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 419) Exemplarisch drückt sich diese Stimmung im Wort ‘weinen’ aus. Rudolf Steiner sagt: “So ist z.B. eine ganz bestimmte Stimmung da, wenn man ‘weinen’ spricht. Etwas von Betrübtsein, von Sich-Wehren, von innerlicher Abwehr ist immer im Traurigsein…” (GA 280 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 419) Das Wort ‘weinen’ wird von gotisch ‘wai’, ‘wehe’ abgeleitet. Es bedeutet also ursprünglich ‘wehe rufen’ und ‘wainahs’ ist das ‘Elend’. Zum Wonne-Aspekt des W gehören ‘Wunder’, ‘würdig’, ‘weise’ und ‘Wohlgefühl’. Im alten Kultgetränk des ‘Weins’ liegen ‘Wohl und Wehe’, rauschhaftes Hochgefühl und verkaterte Konsequenz nahe beieinander.

Das W ist ein Lippenlaut und deshalb dem P verwandt. Wie das P durch Zusammendrücken der Lippen gebildet wird, so drückt das P auch den Druck aus, sowohl seelisch (‘Plage’, ‘Pein’) wie physisch (‘Prellung’ ‘Pressur’). Das P ist der Laut der starren, einengenden Hülle, der engen ‘Pelle’, des ‘Palastes’ und der ‘Peripherie’. Das W ist der Laut der beweglichen, Leben bergenden Hülle, der ‘Wolle’, der ‘Wand’ und des ‘Wohnens’. Rudolf Steiner sagt: “Wo unser Ich engagiert ist, wo wir am meisten an die Oberfläche unseres Organismus gehen, [da haben wir es] mit dem lyrischen Stil zu tun. Da muss man Lippenlaute einüben; da vibriert unser Ich, unser an die Außenwelt sich hingebendes Ich. Versuchen wir zu spüren an P B W, wie das ganze menschliche Wesen an die Oberfläche dringt. Wenn Sie gerade W aussprechen, jenes W, bei dem der Mensch so stark an die Oberfläche geht, dass er nicht wie sonst ein Verschließen in die Lippen bringt, sondern einen Spalt an den Lippen lässt, werden Sie fühlen ein Vibrieren und werden das W empfinden an der ganzen Oberfläche. Will jemand an einer Stelle seiner Dichtung etwas bringen, was wie Gänse-Haut über den Rücken der Zuhörer läuft, tut er gut W zu häufen. Sie haben ein Berühren der Lippen bei P B M, bei W aber einen Spalt.” (GA 280, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 421f) Außerdem, sagt Rudolf Steiner, tritt das W auf, “wenn die menschliche Seele nicht gewöhnt ist, feste Umhüllungen zu haben, sondern das Bedürfnis hat, zu wandeln, und statt des festen Hauses … das Zelt , … den schützenden Wald oder irgend eine sonstige schützende äußere Hülle hat; der Laut, der gewissermaßen die bewegliche Hülle andeutet, der liegt in dem W.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 420)

Das B ist der ‘Bau’, das W dagegen das Zelt, der ‘Wigwam’ (übernommene Bezeichnung aus der Abenaki Sprache, Indianer aus Nordamerika, für eine teilmobile kuppelförmige Behausung), der ‘Wohn-Wagen’. Auch das Ge-‘wand’, das ‘Wams’, die ‘Wabe’, die ‘Windel’ und der ‘Wickel’ umhüllen. Alle diese Stoffe sind ein ‘Gewebe‘, das durch die wellende Bewegung des Fadens, sein Auf und Nieder entsteht. Die alte Grundbedeutung von ‘Weben’ war ‘bewegen‘. Mittelhochdeutsch bezeichnete ‘wift‘ das ‘Gewebe‘ und auch die ‘Wabe‘, die kunstvoll gebauten Behälter der Bienen. Der ‘Wanst’ ist der ‘Bauch’, der wie eine ‘Wanne’ Gefäß ist. Die Verwandtschaft von B und W zeigt sich auch darin, dass die Slaven ihren W‑Laut mit dem Zeichen unseres B‑Lautes wiedergeben. Rudolf Steiner bezeichnet das W als den eigentlichen Bewegungslaut: “Und alles dasjenige, dessen Wesen in der Bewegung liegt, das wird empfunden in dem Laut W.” Und das W “ist dasjenige, was das Wesen in Bewegung bringt.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 420) Das W im Wort ‘Waage’ ist die pendelnde Bewegung, die den Ausgleich sucht, im ‘weben’ ist es das Auf-und-Ab des Fadens.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des W ist seine Verbundenheit mit der Luftbewegung, dem ‘Wind’. Im Wind verehrten die Germanen den Gott ‘Wotan’ (Odhin). Rudolf Steiner sagt: Sie verehrten Wotan “als im Winde hinwehend. Spüren Sie, wenn ich sage: ‘Wotan weht im Winde’ … die drei W! Es war diesen Leuten etwas Schauerliches, wenn der Sturm kam und sie dann dieses Stürmische nachahmten, indem sie sagten: ‘Wotan weht im Winde!’ — so würden wir es heute sagen: aber es war ganz ähnlich in der alten Sprache noch.” (GA 353 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 420) Und, so Rudolf Steiner, Wotan mit dem ‘wehenden’ Mantel zu begegnen bedeutete für die Germanen nicht, dass “ein gewöhnlicher Mensch einem begegne als Wotan, sondern wenn sie von der Begegnung mit dem Wotan geredet haben, dann war es der wehende Wind im Walde. Derjenige, der noch einen Sinn hat für das Wort ‘Wotan’, der fühlt das noch heute aus dem Worte heraus.” (GA 354 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 422) Diesem Gott schrieb der Germane das Geschenk der Sprache zu. Rudolf Steiner sagt: “Den hervorragendsten Erzengel Wotan oder Odin erlebte der germanische-nordische Mensch noch, als Odin … den Seelen die Sprache einimpfte. Durch die Einweihung, durch den Göttertrank erringt sich Odin die Macht über die im Laut sich auslebende Weisheit. … So wird Odin der Herr der Sprachgewalt. Daher führt die spätere Sage die Sprache der Skalden auf Odin zurück, und ebenfalls die Runenkunde.… Odins Arbeit, der auf weitem Umweg durch das Atmen wirkte, entspricht der Windbewegung draußen. Der altgermanisch-nordische Mensch, der noch bis zu einem gewissen Grade die Gabe des Hellsehens besaß, sah Odin im Weltenwinde walten und durch seinen Atem die Sprache formen.” (GA121 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 425)

Viele Worte zeigen diese Verbindung des W‑Lautes mit der Luft, wie ‘Wetter’, Ge-‘witter’, ‘Wolke’, die hohen ‘Wipfel’ der Bäume, das ‘Wittern’ der Tiere, die ‘Weihen’ (Greifvögel). Der bis zum 18. Jahrhundert bestehende Name des Turmfalken ist ‘Wanneweher’ und meinte wohl den Rüttelflug, das ‘wehen mit den Flügeln’, denn in der Fachsprache der Falkner sind ‘Wannen’ bestimmte Flügelfedern. In altdeutschen Handschriften erscheint der Turmfalke als ‘wanoweh’ oder ‘wanewehe’. Das Grundwort ist ‘weho’. (Nabu.de) Ganz ähnlich wurde im Althochdeutschen der ‘Heilige Geist’, ‘wiho atum’ genannt. Das Wort ‘Weihe’ ist doppeldeutig. Es bezeichnet verschiedene Greifvögel oder eine heilige Handlung. Wie die Weihe als Vogel, sich in die Lüfte erhebt und in der irdischen Luftschicht beheimatet ist, muss der Mensch sich in der rituellen Weihe innerlich erheben und mit der geistigen Luft vertraut sein. Dafür muss der Mensch in Be-‘wegung’ kommen, sich ‘wandeln’, auf den ‘Weg’ machen und ‘wandern’. Vom althochdeutschen ‘wegan’ stammt auch der ‘Wagen’. Die indogermanische Wurzel ist ‘wegh’ mit der Bedeutung ‘fortbewegen, ziehen, fahren’. Die im Handel über weite Strecken transportierte ‘Ware’ ist zugleich das ‘Bewahrte’.

Das W weckt im Menschen das Bedürfnis nach Alliteration, nach Wiederholung. Schon sein englischer Name, “douple‑u” zeigt diese im Bild der Wellen veranschaulichte Eigenschaft der Wiederholung. So findet man: ‘Wirrwar’, ‘Wehweh’, ‘Wauwau’, ‘windelweich’, ‘wildwest’, ‘wullewulle’, ‘wischiwaschi’, ‘widerwärtig’, ‘widerwillig’, ‘wechselweise’, ‘wetterwendisch’. Auch Alliterationen anderer Laute prägen dem Sprachstrom W‑Charakter ein. Rudolf Steiner sagt: “Nun ist es ja eine Merkwürdigkeit, dass, wenn man irgendwie genötigt ist, … das W zu gebrauchen, man immer auf eine ganz natürliche Weise in die wiederholte Anwendung des W verfällt. … Es stört einen, wenn man bloß sagt: es wallet; man will sagen: es wallet und woget, es weht und windet, es wirkt und webt usf., kurz, man verfällt bei nichts in so natürlicher Art in die Alliteration, als wenn man das W fühlt. Die Alliteration kann nachgebildet werden mit anderen Lauten, aber so selbstverständlich wird man die Alliteration bei anderen Lauten nicht empfinden, wie gerade bei dem W.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 423)

Eine besondere bewegliche Hülle ist das gesprochene und später geschrieben ‘Wort’ selbst, das wellenartig in der Sprache dahinfließt. So wundert es nicht, dass das alte Indertum eine Sprache mit rhythmischen Wiederholungen war. Da der Mensch damals noch lockerer verbunden war mit seinem physischen Leib und sich mehr im Ätherleib, im Lebenskräfteleib erlebte, konnte durch diese rhythmisierte Sprache auf den Ätherleib heilend eingewirkt werden. Nach Rudolf Steiner hatte der Urinder “noch eine große Macht über die Vorgänge des physischen Leibes; der Ätherlieb, weil er noch nicht so fest mit dem physischen Leib verbunden war, beherrschte diesen mehr, als es heute der Fall ist. Das gesprochene Wort … wirkte noch viel stärker auf die Vorgänge des Leibes; daher konnte der Inder auf die Gesundung des Leibes wirken, wenn er das vom richtigen Willensimpuls durchströmte Wort auf die Seele des anderen wirken ließ.” (GA 114 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 423) Auch heute werden Mantren heilende Wirkungen zugeschrieben. Ein solches ordnendes, heilendes Wort war zugleich Ausdruck von ‘Weisheit’.

Nicht nur das ‘wässrige’, anschmiegsame Mitgehen liegt im W, auch der ‘Widerstand’ gehört zu seiner Charakteristik. Mit dem ‘Willen’ durch die ‘Wand’ zu wollen, ‘Widerworte’ zu geben, sich zu ‘wehren’ und zu ‘weigern’ oder ‘wütend’ zu werden. Zum W gehört auch, das Neue, Andere zu bringen, als das, was schon da ist. Althochdeutsch heißt ‘wider’ im Sinne von ‘Gegen’ ‘widar’. Lautgleich wird der germanische Gott Widar genannt. Er ist der Sohn Odhins und der zweitstärkste der Asen nach Thor. Er ist es, der den Fenriswolf besiegt und die Götterdämmerungszeit damit beendet. Danach beginnt das goldene Zeitalter. Rudolf Steiner sagt, dass der Fenriswolf die Ursprache darstellt (GA 101, S. 69ff). Das Urwort wird im Indischen ‘Wha’ oder Vâc genannt und beginnt dadurch ebenso mit dem Laut W wie der Fenris-‘Wolf’, Bild der Ursprache. Widar ist der schweigende Ase, der sozusagen im Widerstand ist zum Alten und erst spricht, wenn die neue Zeit angebrochen ist, wenn er die neue Sprache und Hellsichtigkeit bringen kann.

Der Name Widar, “der weithin Herrschende” (G. Jäger, Die Bildsprache der Edda, S. 436) hängt mit Widder zusammen. Beide Worte leiten sich von der indogermansichen Wurzel ‘uet’ ab mit der Bedeutung ‘Jahr’. (a.a.O. Die Bildsprache der Edda) Das Sternzeichen des Widders ist das erste im astrologischen Jahr, es eröffnet den Jahreskreis und beginnt nach der Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche. Es ist der Körperregion des Kopfes zugeordnet und wird charakterisiert als durchsetzungsstark und selbstbewusst. Rudolf Steiner ordnet dem Widder den Laut W zu. Im Althochdeutschen hieß der Widder ebenso ‘widar’, was von griechisch ‘vétos’, das ‘Jahr’ abstammt; der ‘Jährling’ heißt ‘vétalon’. Auf latein heißt das Jahr ‘vetus’ und das Jungtier, das Einjährige ‘vitulus’. Rudolf Steiner stellt eine Verbindung her zwischen dem germanischen Gott Widar und dem Wiederkommenden, dem Christus, der das Lamm Gottes, also das Opfertier, der einjährige Widder ist. “Erst Widar, der sich schweigend verhalten hat während der ganzen Zeit, der wird den Fenriswolf überwinden. … Wer Widar in seiner Bedeutung erkennt und ihn in seiner Seele fühlt, der wird finden, dass im 20. Jahrhundert den Menschen wieder die Fähigkeit gegeben werden kann, den Christus zu schauen.” (GA 121 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 428) Der Seelenkalender ist ein “sprechendes” Jahr, das mit der Osterwoche beginnt, wenn die Sonne im Zeichen des Widders steht. Der Seelenkalender kann als Offenbarung Widars, als seine Worte erlebt werden und zum Schauen des Christus im Ätherischen führen.

Über die Gegensprüche 23 W und 48 w

Das Mantra 23 W schildert eine erstaunlich einsame, düstere Atmosphäre, das Mantra 48 w ist der vierte Lichtspruch im Seelenkalender-Jahr (5 E, 22 V, 31 e), das jeweils mit dem Mantra 1 A am Ostersonntag beginnt. Damit steigert sich bei den Mantren 23 W und 48 w, was schon bei den zeitlich davor liegenden Gegenspruch-Paaren auffiel. Auch sie sind “unharmonisch”, nicht gleichgestimmt, nicht beide Licht- oder Krisensprüche, sondern unterschiedlich: 20 T ist Krisenspruch, 45 t nicht; 21 U ist Zwischenspruch, 46 u Krisenspruch; 22 V ist Lichtspruch, 47 v Zwischenspruch. Sie alle wirken, als ob ein unsichtbares Wesen hier Schritte setzte. Auch im Gehen werden die Füße abwechselnd belastet und in die Leichte, ins Licht gehoben, vollziehen die Füße eine Wellenbewegung.

Die Dissonanz, die hier ins Auge fällt, begann schon viel früher, denn die durch den gleichen Buchstaben definierten Gegensprüche sind schon länger nicht kongruent mit den mathematisch im Kreis gegenüberliegenden Mantren. Dies begann im Winter-Halbjahr mit dem Weihnachts-Mantra 38 m, das an 12. Stelle im Vierteljahr steht, sein Gegenspruch 13 M jedoch an 13. und letzter Stelle. Die Ursache für diese Verschiebung liegt im Sommer-Halbjahr und ist das Mantra 12 !, da es keinen Buchstaben und dadurch keinen Gegenspruch hat. Dieser Gegenspruch fehlt also im Winter-Halbjahr. Ausgeglichen wird die Unregelmäßigkeit erst durch das Mantra 51 !, das ebenfalls keinen Buchstaben hat. Dadurch befinden sich die Gegensprüche mit dem Buchstaben Z wieder an der gleichen, der 13. Position. Dies sind die Mantren der Karwoche (52 z) und der Michaeli-Woche (26 Z), die beiden letzten ihrer Halbjahre. So gehören im Sommer-Halbjahr die Mantren 13 M bis 25 Y und im Winter-Halbjahr die Mantren 38 m bis 50 y zu solchen “schreitenden” Gegenspruch-Paaren, die durch den gleichen Buchstaben, nicht aber durch die gleiche Position im Jahreskreis bestimmt sind.

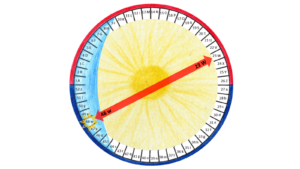

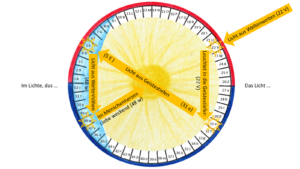

Das Mantra 23 W steht also an 10. Stelle, das Mantra 48 w jedoch an 9. Stelle im Vierteljahr. Über diese Verschiebung hinaus fallen sie durch eine Steigerung der Gegensätzlichkeit auf. Das Mantra 23 W hat eine dunkle, fast erschreckende Atmosphäre, das Mantra 48 w ist ein Lichtspruch. Dieses so auffallend konträre Mantrenpaar betrachte ich als die “Augen” der Yang- und Yin-Fischchen. Im hellen Sommer-Halbjahr bildet das Mantra 23 W das dunkle “Auge” und damit in diesem Hellen den “Samen” des dunklen Winter-Halbjahres. Für den Lichtspruch 48 w ist es umgekehrt. Im dunklen Winter-Halbjahr bildet das Mantra 48 w das helle “Auge” und damit in diesem Dunkel den “Samen” des hellen Sommer-Halbjahres.

Die “Fischchen” des Yang- und Yin-Zeichens als Halbjahre mit den gegensätzlichen “Augen”, den Mantren 23 W und 48 w

Die Mantren 23 W und 48 w zeigen in dieser Gegensätzlichkeit Tal und Berg der Welle, die Charakteristik des W‑Lautes, und damit das ‘Wohl und Wehe’ des ewigen Wandels. Weil das Mantra 23 W in der grammatisch ersten Person geschrieben ist, muss seine Aussage als diejenige eines bewussten Ich-Sprechers verstanden werden. Dagegen ist das Mantra 48 w, wie alle Lichtsprüche, in der beschreibenden, dritten Position verfasst. Diese Formulierungsart beschreibt das Allgemeingültige aber Unbewusste, zu dem das wache Tagesbewusstsein eines Ich-Sprechers keinen Zugang hat.

Im Mantra 23 W steht der Ich-Sprecher und schaut in Raumesweiten. Er erlebt, wie sich das Reizesstreben der Sinne dämpft. Zum Sommer-Halbjahr gehört die Wahrnehmung, das Streben der Sinne nach Reizen. Doch das Sommer-Halbjahr neigt sich merklich dem Ende zu. Die Sinne ermüden schon. Die kommende Herbststimmung macht sich breit. In die Offenbarung des Lichtes mischen sich dumpfe Nebelschleier. Lateinisch ‘velum’ ist der wehende Schleier, der verbirgt und gerade durch seine Existenz das Verborgene offenbart. Wird vielleicht die Lichtoffenbarung erst durch die Beimischung der dumpfen Nebelschleier für die irdische Verstandeswahrnehmung fassbar? Das Winterhalbjahr, das für das Denken steht, bereitet sich hier vor. Das Denken braucht die fassbaren Strukturen, die jedoch schon eine Einschränkung und deshalb eine Verdunkelung sind.

Hier steht der Ich-Sprecher und blickt in die Weite des Raumes und schaut des Herbstes Weltenschlaf bzw. Winterschlaf. (Es gibt zwei handschriftliche Varianten von Rudolf Steiner. (Mehr zu Welten- und Winterschlaf siehe Blog 23 W.) Das Mantra sagt, der Herbst schläft. Es schläft also ein Ausschnitt des Jahreskreises, eine Zeitqualität. Heißt das, dass die Zeit stillsteht? Dann könnte das heißen, dass der Ich-Sprecher ganz gegenwärtig, ganz im Jetzt ist, denn Gegenwärtigkeit vermittelt den Eindruck von stillstehender Zeit.

Im Herbst zieht sich die Natur zurück. Doch die Erde schläft im Herbst nicht ein, sie erwacht, sagt Rudolf Steiner. Was meint also des Herbstes Welten- oder Winterschlaf? Die Zeit des Herbstes, die Michaelizeit, ist die Zeit des wachsten Denkens. Schläft also die Welt ein, schläft das ein, was wahrgenommen, was aufgenommen wurde. So entsteht das Bild in mir vom wachen menschlichen Geist, der denkend, erschaffend über dem Abgrund brütet, über dem Chaos der Sinnesreize, des Wahrgenommenen, das nun versunken ist. Tatsächlich muss im Herbst die Schwelle vom Sommer- zum Winter-Halbjahr überschritten werden und diese Schwelle entspricht dem Raum zwischen Reiz und Reaktion, in dem der Mensch allein frei ist.

Das Mantra 23 W sagt weiter, dass der Sommer sich dem Ich-Sprecher selber, also aus Freiheit, hingegeben hat. Der Sommer, das Licht, die Wahrnehmung, die ganze große Außenwelt, das Größere, der Makrokosmos hat sich dem Ich-Sprecher, dem Mikrokosmos, dem Menschen hingegeben. Und der Fortschritt der Welt hängt nun vom Menschen, vom Ich-Sprecher ab — eine wahrlich verantwortungsvolle und einsame Position.

Das Mantra 48 w schildert die entgegengesetzte Situation. Hier gibt es keinen Ich-Sprecher, kein menschlich waches, der Welt gegenüberstehendes Bewusstsein. Der seiner selbst bewusste Mensch schläft offensichtlich. Er schläft, wie im Mantra 23 W der Herbst, die Natur. Und doch geht es natürlich um den Menschen. Das Licht aus Weltenhöhen will fließen und offenbart sich dadurch als dem Wasser verwandt, als naturhaft. Das Licht ist das Tätige und sozusagen Wache in diesem Mantra. Es will für die Seele fließen und am Ende versammelt es die Macht seiner Strahlen im Menschenherzen, um die Liebe zu wecken. Das Licht aus Weltenhöhen ist das Licht aus höheren Welten, zu dem der Mensch Zugang hat, wenn er geistig angebunden ist, wenn er mit seinem höheren Wesen verbunden ist. Oder auch, wenn er gleich einem Falken, einem “Wanneweher” sich in die Höhe schwingen und w‑haft im Rüttelflug dort verweilen kann. Das Licht des höheren Wesens will in den Menschen einfließen. Und in diesem Licht erscheint die Sicherheit des Weltendenkens, denn das höhere Wesen des Menschen ist verbunden mit dem Ganzen, mit der Weisheit der Welt. So lösen sich die Seelenrätsel. Auf natürliche Weise löst sich alles Verknotete, Rätselvolle, Undurchschaute, wenn es im höheren Licht das Weltendenken erscheint, so dass der größere Zusammenhang sichtbar wird.

Die Perspektiven der Mantren 23 W und 48 w bilden zusammen ein Kreuz. Der Ich-Sprecher vom Mantra 23 W schaut in Raumesweiten. Ihn umgibt ein weiter Horizont. Das ist entweder hoch oben auf einem Berg der Fall oder in einer weiten Ebene wie dem Meer. Die Aufmerksamkeit geht in die Weite und damit verbreitet sie sich in der Horizontalen. Das Licht im Mantra 48 w kommt aus Weltenhöhen und fließt. Es fließt im inneren Bild wie das Wasser von oben nach unten. Eine senkrechte Bewegung findet statt. Und anders als Licht normalerweise, das ausstrahlt, sammelt das Licht die Macht seiner Strahlen in einem Brennpunkt. Es konzentriert sie im Menschenherzen, in dem Ort also, von dem aus das individuelle Bewusstsein ausstrahlt, das Bewusstsein eines Ich-Sprechers, welches wiederum das Mantra 23 W beispielhaft schildert.

Beide Mantren markieren das Ende eines Licht-Weges. Im Mantra 23 W ist es das Ende des Sommers, des großen äußeren Lichtes, das sich dem Ich-Sprecher selber hingegeben, sich ihm geopfert hat. Im Mantra 48 w ist es das Licht, dessen Weg durch alle Lichtsprüche verfolgt werden kann, das im Menschenherzen nun an sein Ziel kommt (siehe 22 V — 47 v).

Der Weg des Lichtes in den Lichtsprüchen

Aus der Perspektive des Mantras 48 w betrachtet ging das Licht auf einer Spur, die an einen Blitz erinnert, von Lichtspruch zu Lichtspruch, vom Mantra 22 V bis hier zum Mantra 48 w. Und zwar: 22 V — aus Weltenweiten stammend wurde das Licht Seelenlicht und leuchtete in die Geistestiefen. 31 e — das Licht kam aus Geistestiefen, strahlte sonnenhaft nach außen und wurde Lebenswillenskraft. 5 E — das Licht aus Geistestiefen offenbarte das Schaffen der Götter und ließ das Wesen der Seele in seiner wahren Größe erscheinen, geweitet zum Weltensein und auferstanden. 48 w — zuletzt fließt das Licht aus Weltenhöhen, lässt die Sicherheit des Weltendenkens erscheinen, das die Seelenrätsel löst, und es versammelt die Macht seiner Strahlen im Menschenherzen, um dort die Liebe zu wecken.

Im Mantra 23 W opferte sich der Sommer in einer Liebestat dem Menschen — er gab sich selber dem Menschen hin. Im Mantra 48 w ist es das Ziel des Lichtes, dass im Menschen die Liebe geweckt wird. Und je mehr Liebe in ihm erweckt wird, desto selbstloser kann er sich selbst hingeben.

Im Mantra 48 w ist das W die Wonne des Empfangens, doch wird sie nicht bewusst, da es im Mantra keinen Ich-Sprecher, kein Selbstbewusstsein gibt. Außerdem lässt mich das Mantra 48 w an das goldene Vlies der Argonautensage denken, an das goldene Widderfell, das laut Rudolf Steiner die Urweisheit der atlantischen Zeit darstellt (GA 92). Da sich der Begriff “Widder”, wie dargestellt, von Jahr ableitet, kann angenommen werden, dass der Jahreskreis, bzw. die in ihm beschlossene Weisheit dieses goldene Vlies ist. Im Speziellen sehe ich im Licht aus Weltenhöhen, dass die Sicherheit des Weltendenken zur Erscheinung bringt, diese Urweisheit. Das Licht ist sozusagen die bewegte Hülle, das W, des Weltendenkens, denn letzteres erscheint im Licht. Betrachte ich das Weltendenken als aktiv, ist das Ergebnis dieses Denkprozesses die Urweisheit. Sie ist ein leuchtendes Gewebe von weisheitsvollen Zusammenhängen, ein goldenes Vlies.

Im Mantra 23 W ist das W zunächst das Vibrieren der nach Reizen strebenden Sinne. W‑Qualität zeigen auch die dumpfen Nebelschleier, die die Lichtesoffenbarung verhüllen. Und W‑Kraft ist das Hinopfern des Sommers, denn zum W gehört der Widder, das uralte Opfertier. Der Ich-Sprecher zeigt Bewusstsein von sich selbst. Dieses Selbstbewusstsein wurde dadurch möglich, sagt Rudolf Steiner, dass das Geistige in der Natur für den Menschen erstarb (siehe Spiegelsprüche 23 W — 30 d), wie es das Mantra im Welten- oder Winterschlaf schildert. Nun ist also der verkörperte Mensch die bewegte Hülle für das Licht. Der große Kontrast des wachen Ich-Sprechers und der in Raumesweiten ausgebreiteten, schlafenden Herbstwelt zeigt die Qualität des Gegensatzes, des Widerstandes.

Skylla und Charybdis

Die beiden Mantren 23 W und 48 w erscheinen mir in ihrer Gegensätzlichkeit wie die beiden Meerungeheuer Skylla und Charybdis aus der griechischen Mythologie. Zwischen ihnen musste Odysseus hindurchfahren und achtgeben, dass er weder am Felsen zerschellt, noch in den Strudel hineingezogen wird. Rudolf Steiner setzt diese als Meerungeheuer imaginierten Gefahren in Beziehung zu den Tempelsäulen Jachin und Boas. An anderer Stelle erklärt er: “Dann wird noch ein wichtiger Punkt der Menschheitsentwicklung in der Odysseus-Sage dargestellt, der Durchgang zwischen Skylla und Charybdis. Was beginnt denn jetzt eigentlich in der Menschheit? Jetzt erst beginnt, wie wir gesehen haben, die eigentliche Kama-Manas-Kultur. Nach und nach ist sie bis hierher vorbereitet worden. Jetzt beginnt sie. Unsere fünfte Wurzelrasse [5. Kulturepoche] hat vorzugsweise diese Kama-Manas-Kultur. Kama ist im Astralen und auch heute noch im Astralkörper tätig. Manas aber ist das, was im physischen Gehirn tätig ist. Der Mensch der fünften Wurzelrasse [5. Kulturepoche] denkt mit seinem physischen Gehirn. Erst in einer künftigen Entwicklungsphase wird auch das Kama, der Astralkörper so weit sein, daß er [der Astralkörper] zu denken vermag. Heute hat Manas erst im physischen Gehirn Platz gegriffen. Zwischen den zwei nach beiden Seiten uns schleudernden Strudeln Skylla und Charybdis müssen wir hindurch. Das wird repräsentiert durch den Durchgang des Odysseus zwischen Skylla-Manas [dem an der Physis, dem Felsen, gewonnenen Selbstbewusstsein] und Charybdis-Kama [der Strudel der Leidenschaften]. Da ist auf der einen Seite der astrale Strudel, die Triebe, Begierden und Leidenschaften, in denen der Mensch untergehen kann, und auf der anderen der an den Felsen geschmiedete physische Verstand. … Der menschliche Verstand ist allen Gefahren der Physis, des Felsens, ausgesetzt. Zwischen den Klippen des physischen Verstandes [23 W] und dem Strudel des astralen Lebens [48 w] muß der Mensch hindurchsegeln. Hat er sich da durchgebracht, hat er erkannt, welche Gefahren ihm drohen und hat sich dennoch aufrecht halten können, dann kommt er zu der Insel der Kalypso, zur verborgenen Weisheit.” (GA 92, 8. Vortrag, Berlin, 14.10.1904)

Die Britannia zwischen Skylla und Charybdis mit Seelenkalender

Das Mantra 23 W gleicht keinem Felsen. Und doch lässt sich die Wirksamkeit der Manas-Kraft, der Verstandeskraft im Ich-Sprecher erkennen, der einsam, vielleicht von einem Felsen, in die Raumesweiten blickt und alles um ihn herum im Tiefschlaf findet. Die Nebelschleier sind der Sinnenschleier und dieser existiert für den Verstand. Er verhüllt ihm das Licht der Offenbarung. Das Mantra 23 W liegt im Sommer-Halbjahr, das die Außenorientierung der Seele, die Wahrnehmung der physischen Welt bedeutet. Da Manas auch das Geistselbst bedeutet, wird ahnbar, worauf das Opfer des Sommers, seine Hingabe an den Menschen (23 W) hinzielt. Manas nennt Rudolf Steiner auch das Geistselbst. Die für die Zukunft erwartete Denkfähigkeit des Kama bzw. des Astralleibs beginnt sich als das sogenannte Herzdenken zu entwickeln.

Und, auch wenn das im Mantra 48 w aus Weltenhöhen “machtvoll fließende” Licht nicht nach einem gefährlichen Strudel klingt, so weckt “machtvolles Fließen” das Bild des Wassers, und dessen Bewegungsrichtung entspricht dem Sog des Strudels. Auch das Ziel des Lichtes, im Herzen die Liebe zu wecken, deutet auf die Kama-Kraft, die Macht der geschlechtlichen Liebe. Das Mantra 48 w liegt im Winter-Halbjahr, das die Innenorientierung der Seele bedeutet und damit auch das Astrale.

Das W vibriert zwischen oberen Schneidezähnen und der Unterlippe — zwischen dem Oberen, Felsigen, Harten und dem Unteren, Weichen, Leidenschaftlichen. Das W vibriert also zwischen Skylla-Manas, den Schneidezähnen, dem harten, schneidenden Verstand, und Charybdis-Kama, der Unterlippe, dem Strudel der Gefühle und Leidenschaften — zwischen den Mantren 23 W und 48 w.

Der Felsen, Skylla, steht aufrecht, der Strudel, Charybdis, ist eine kreisende Bewegung. Skylla steht also auch für die lineare Zeit. Sie bringt den unwiederbringlichen Augenblick hervor, der in Geistesgegenwärtigkeit erlebt werden muss — eine seelische Bewegung des Aufrichtens. Charybdis bringt dementsprechend die zyklische Zeit ins Bild, die durch ihre ewige Wiederkehr des Gleichen einschläfernd und herabziehend wirkt. Die lineare Zeit und die zyklische Zeit bilden in ihrer Einseitigkeit eine Gefahr für die Seele. Die eine Gefahr ist die lineare, im Außen wirkende Zeit, die alles Vergangene als unwiederbringlich verloren erscheinen lässt einschließlich der seelisch-geistige Existenz des Menschen durch den Tod. Die gefühlte Geistverbindung zerschellt am Felsen des Verstandes, der der linearen Zeit folgt. Die andere Gefahr ist die im Innern wirkende zyklische Zeit, die die Gedanken kreisen lässt z.B. um die ewige Frage “Warum passiert das mir?” Dieses Kreisen zieht in die Hoffnungslosigkeit hinunter. Zwischen beiden Gefahren mitten hindurch muss der Mensch seinen Weg finden, indem er sich durch das dritte Bild der Zeit, den Punkt der Gegenwärtigkeit, als Geist begreift.