Die Gegensprüche 8 H und 34 h

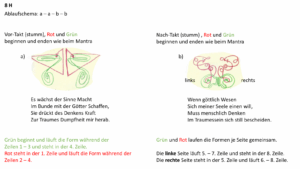

| 8 H

Es wächst der Sinne Macht Im Bunde mit der Götter Schaffen, Sie drückt des Denkens Kraft Zur Traumes Dumpfheit mir herab. Wenn göttlich Wesen Sich meiner Seele einen will, Muss menschlich Denken Im Traumessein sich still bescheiden. |

34 h

Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte Mit neuerstandnem Eigensein Im Innern sich belebend fühlen: Es soll erweckend Weltenkräfte In meines Lebens Außenwerk ergießen Und werdend mich ins Dasein prägen. … … |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 8 H und 34 h

Über den Buchstaben “H”

Das H ist der Buchstabe für den Hauch-Laut, der am nächsten dem Atem ist und nur anfänglich schon Sprachlaut. So kommt es beim Laut H nicht auf die Stellung der Sprachwerkzeuge an, sondern auf die Stimmlippen. Die Hauchstellung wird gebildet, indem die Stimmbänder gerade so weit geöffnet sind, dass ihre Ränder nicht in Schwingung versetzt werden können durch den hindurchstreichenden Luftstrom. So entsteht beim Ausatmen durch die ‘Hauchenge’ eine hörbare Reibung. Charakteristisch für das H ist also die Hauchstellung der Stimmlippen und der feine Reiz, den dieser Hauch im Sprachraum erzeugt. Die Wandungen des ganzen Sprachraumes werden dadurch fühlbar als etwas, das den Luftstrom umgibt, umhüllt und hält. Je nach dem folgenden Laut nehmen die Sprachwerkzeuge bei diesem Hauch verschiede Positionen ein, sodass der Klang des Hauchs gefärbt wird. Besonders deutlich ist dies bei allen Vokalen, die eigentlich sogar mit einem H anlauten, wie Rudolf Steiner sagt: “Wir sollten uns abgewöhnen, das H zu versteifen; es liegt in jedem Vokal und begleitet ihn.” (GA 280, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 168)

Sowohl im Griechischen als auch im Slawischen gibt es für das H keinen Buchstaben. Im Griechischen wird es ausgedrückt durch zwei apostrophartige Zeichen, durch den spiritus asper (῾), den ’scharfen oder rauen Hauch’ als eigentliches H und durch den spiritus lensis (᾿), den ‘zarten Hauch’, der über jedem Vokal im Anlaut steht. So beginnt das Alphabet eigentlich mit diesem potentiellen Laut, dem ‘zarten Hauch’, bevor das A im Alpha zu klingen beginnt. Dieses H ist noch ganz nahe dem Ur-Hauch, dem göttlichen Lebensatem, der rein geistiger Natur ist und nicht ins Aktuelle eintritt. “Auf ihm beruhen alle Sprachlaute, Vokale wie Konsonanten.” (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 168)

Die Form unseres bzw. des lateinischen H ist im griechischen Alphabet jedoch vorhanden. Es ist das ‘Heta/Eta’![]() , das zum griechischen E wurde. Das Eta stammt vom phönizisch-hebräischen ‘Cheth’ mit der Bedeutung ‘Gehege’, ‘Mauer’, ‘Umzäunung’ und auch ‘Leben’. Tatsächlich erinnert das älteste überlieferte Zeichen aus der protosinaitischen Schrift, das dann zum Cheth wurde, einem Zaun

, das zum griechischen E wurde. Das Eta stammt vom phönizisch-hebräischen ‘Cheth’ mit der Bedeutung ‘Gehege’, ‘Mauer’, ‘Umzäunung’ und auch ‘Leben’. Tatsächlich erinnert das älteste überlieferte Zeichen aus der protosinaitischen Schrift, das dann zum Cheth wurde, einem Zaun ![]() . Zusammen mit dem Leben wird das Bild des Paradiesgärtchens geweckt, denn das Leben braucht stets einen Körper, ein Gefäß, eine Begrenzung, um sich im Innern entfalten zu können. Im Hebräischen ist Cheth, der Ursprungslaut des griechischen Eta, ein kräftiger, sehr starker Kehlhauch, weshalb er als CH hier dargestellt wird. Ernst Moll sagt über das hebräische H: “Das H kommt aus Götterhöhen. In dieser Nuance ist es auch das Urweibliche: hebräisch ‘Chaua’ (chvh), ‘Heva’ ist ‘Eva’. … ‘Eva’ bedeutet das ‘Leben’: <Und es hieß Adam den Namen seines Weibes Heva (Leben), denn diese ist die Mutter aller Lebendendigen> (1. Mos. 3,20) … ‘chaua’ selbst hat auch die Bedeutung ‘Zelt’, ‘Behausung’.” (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 174) Das Thema der Umhüllung des Lebens findet sich auch im Deutschen in ‘Haus’, ‘Hof’ ‘Höhle’ und ‘Haut’.

. Zusammen mit dem Leben wird das Bild des Paradiesgärtchens geweckt, denn das Leben braucht stets einen Körper, ein Gefäß, eine Begrenzung, um sich im Innern entfalten zu können. Im Hebräischen ist Cheth, der Ursprungslaut des griechischen Eta, ein kräftiger, sehr starker Kehlhauch, weshalb er als CH hier dargestellt wird. Ernst Moll sagt über das hebräische H: “Das H kommt aus Götterhöhen. In dieser Nuance ist es auch das Urweibliche: hebräisch ‘Chaua’ (chvh), ‘Heva’ ist ‘Eva’. … ‘Eva’ bedeutet das ‘Leben’: <Und es hieß Adam den Namen seines Weibes Heva (Leben), denn diese ist die Mutter aller Lebendendigen> (1. Mos. 3,20) … ‘chaua’ selbst hat auch die Bedeutung ‘Zelt’, ‘Behausung’.” (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 174) Das Thema der Umhüllung des Lebens findet sich auch im Deutschen in ‘Haus’, ‘Hof’ ‘Höhle’ und ‘Haut’.

Da es sowohl im phönizischen als auch im hebräischen Alphabet nur Konsonanten gab, verwendeten die Griechen die Zeichen der konsonantischen Halbvokale als Vokalzeichen für ihr Alphabet. So wurde aus dem hebräischen Kehllaut Cheth das griechische Eta mit dem Lautwert E. Das H selber verbarg sich und erschien nur als Apostroph artiges Zeichen. Ebenso gibt es im slawischen Alphabet den Laut H nur als aspiriertes G, wie z.B. bei ‘Gospódj’, ‘Gott, der Herr’, gesprochen als ‘haspót’. Die Anrede ‘gospodin’ wird jedoch nicht aspiriert, sondern ‘gaspadin’ ausgesprochen. (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 172)

Wie deutlich wurde, umspannt der Laut H das kaum ins Bewusstsein tretende H des aspirierten Vokals bzw. Konsonanten und auch das tief und kräftig in der Kehle gesprochene hebräische Cheth, das unserem CH nahesteht. Das H reicht sozusagen vom Himmel bis auf die Erde. “Gegenüber dem oberen H nun, wie wir es kennenlernten im Aleph [und im aspirierten Alpha], bildet das deutsch H etwa die Mitte. Noch eine Stufe tiefer, mehr dem Irdischen verwandt läge dann das CH [ach]. … Alle diese H‑Laute sind das Bild des Lebens. Das H … ist der Lebens-Hauch.” (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 169) Der aspirierte Hauch entspricht also dem geistigen Pol des Lautes, dem geistigen Leben und das CH dem irdischen Pol, dem irdischen Leben. Dem entspricht, dass die Lebenskraft in China Chi genannt wird.

Der Laut H ist der am wenigsten spezialisierte Sprachlaut. Er ist noch fast Atem. Und mit diesem Atem verbinden wir auch heute noch das Leben. Mit dem ersten Atemzug zieht es in den neugeborenen Körper ein, mit dem letzten verlässt es ihn. Die Genesis erzählt, dass Gott dem Menschen mit dem Atem das Leben einhauchte. “Da bildete Gott der HERR den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.” (1. Mose 2:4–25) Und Rudolf Steiner ergänzt: “Im Alten Testament wird bedeutsam angedeutet in den Worten: ‘Und Gott hauchte dem Menschen den Odem ein, und er ward eine lebendige Seele.’ In der Tat wurde dazumal dem Menschen nicht nur der Luftstrom eingehaucht, sondern das, was als geistiger Mensch ihn durchlebte. Sie müssen sich klar werden, dass das, was als Materie um uns lebt, keineswegs bloß Materie, bloß Stoff ist. Wenn Sie Luft spüren, dann müssen Sie sich klar sein, dass diese ein den physischen Körper ganz umgebendes Geistiges ist, und dass Sie mit jedem Atemzug nicht nur physische Luft einatmen, sondern Geist einatmen.” (GA 97, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 167) Und an anderer Stelle sagt er: “Wenn man z.B. im alten Hebräischen das Wort ‘Wind’, ‘ruach’ gebrauchte, so meinte man nicht bloß etwas Äußeres, Physisches, sondern ein Geistiges, das da hinfegte durch den Raum. Wenn der Mensch einatmet — nun, … in alten Zeiten, da hat man nicht geglaubt, dass man die materielle Luft einatmet, da war man sich klar, dass man Geistiges, wenigstens Seelisches einatmet.” (GA 117, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 167f) Das hebräische ‘ruach’ entspricht dem griechischen psyche, anima, pneuma. ‘Ruach Elohim’, (weiblich) wird in der Bibel der Heilige Geist genannt. Im engeren Sinne bezeichnet ‘ruach’ in der Geisteswissenschaft die Verstandesseele.

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass das H der Laut des Himmels, des Heiligen, der Höhe, der Helligkeit, des Helden und des menschlichen Hauptes ist. Mit diesem Haupt, dem Bewusstseinspol des Menschen, ist auch seine Verführbarkeit verbunden. Rudolf Steiner sagt, “dass der Mensch zunächst dasjenige, was er durch sein Haupt in der Welt erringt, zwar der Weisheit der Welt verdankt, aber der luziferischen Weisheit. Völlig verhüllt hat sich der neueren Menschheit der Ursprung des menschlichen Hauptes, … die mit dem menschlichen Haupte verbundene luziferische Geistigkeit. Indem das Haupt aus dem menschlichen Organismus herausragt, ragt Luzifer aus dem menschlichen Organismus heraus. Die menschliche Hauptesbildung ist umgeben von luziferischer Wesenheit. (GA 194, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 169) So ist das H auch der Laut des Herren, der besserwisserischen Hinweise, der Hexe, der Hölle, des Verhelens, Verhöhnens, Haderns, des Hochmuts und Hasses.

Das nordische Runenalphabet nennt das H die ‘Hagal-Rune’, was ‘Hagel’ bedeutet. Ernst Moll zitiert einen alten englische und danach einen norwegischen Runenreim.

“Der Hagel ist das weißeste Korn,

es wird herabgewirbelt aus Himmels-Lüften,

des Windes Schauer wehen es fort.”

Der Hagel ist das himmlische, reine weiße Korn, der Himmelssame, der zur Erde fällt, irdisch-hart wird. Und der norwegische Runenreim ergänzt, wer es ist, der mit dem Geheimnis der Schöpfung und damit mit dem Geheimnis des Lebens, das den Weg vom Himmel zur Erde nimmt, zusammenhängt.

“Hagel ist das kälteste Korn;

Christus schuf die uralte Welt.”

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 182) Zum H gehört also nicht nur der noch fast geistige Hauch, sondern auch das, was den Weg auf die Erde genommen und ‘hart’ geworden ist wie der Hagel.

Zum H der Geistigkeit im Außen gehört laut Rudolf Steiner das CH “als ein sich Erfüllen mit der Geistigkeit, die heranweht im Lufthauch.” (zitiert nach Dubach Donath, Die Grundelemente der Eurythmie, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 179) In dieser Weise legt der Mensch Zeugnis ab von Erfüllt-Sein mit dem Geist, vom Geist in seinem Innern durch das Wort ‘Ich’. Im Ausruf ‘ach’ wird diese Erfüllung als staunenswerte, aber herausfordernde Aufgabe empfunden. Lebt der Geist im Innern, und ist der Mensch ‘wach’, ist er abgegrenzt vom Himmel durch ein ‘dichtes’ ‘Dach’.

Als Blaselaute gehören H und CH zu den Feuerlauten. Dies bezeugen die Worte ‘Hitze’, ‘heiß’, ‘Herd’, ‘Hauchen’, ‘heizen’, ‘anfachen’ und ‘Rauch’. Als solches ist das H kaum greifbar. Es ist hurtig wie der Wind, der Haschen spielt und ist ‘hastig’, ‘hetzt’ mit dem ‘Hund’ den ‘Hirsch’ oder ‘Hasen’. Die flüchtige Zeit wird in der lateinischen Stunde, ‘hora’, erlebt und der ‘Hahn’ kündet den kommenden Tag.

Im Slawischen heißt der CH Laut ‘Cher’, die ‘Hand’. (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 180) Wie die Hände zusammenarbeiten, ist das H das Verbindende von Himmel und Erde, der ‘Hälften’, das ‘Harmonisierende’ und das Gemeinschaftbildende. Das H findet sich in den Worten ‘Heirat’, ‘Hilfe’, ‘Handel’, ‘Herde’, ‘Hirte’ und ‘Herz’. Es ist den Zwillingen zugeordnet, den Schultern und damit auch den Händen. Die Hände führen zum ‘Halten’, ‘Erhalten’, zum ‘Haben’ und ‘Holen’. Gotisch ‘hrains’ bedeutet ‘rein’, sich also in der Höhe erhalten. Im Handeln, im souveränen Beherrschen einer Tätigkeit, offenbart sich das geistige Vermögen. Gotisch ‘handus’ ist die ‘Hand’, ‘handugs’ bedeutet ‘weise’ und ‘handugei’ ist die ‘Weisheit’. So bedeutet das slawische ‘Cher’ nicht nur die Hand, sondern auch ‘Cherubim’, die nach den höchsten Engeln, den Seraphim, folgende Engelhierarchie der Cherubim.

Auch das Hören gehört zum H. Über das Wort ‘horchen’ sagt Rudolf Steiner: “Eine Welt liegt darin. Das H in ‘horch’ hat so tiefe Begründung wie nur möglich; auch dass es mit CH schließt. Es legt sich das CH in den ganzen Atem hinein; H gestaltet plastisch, CH geht mit dem Atem sogar hinein in die Dinge. Es sagt uns: Höre zu … und gehe hinein in das, was du hörst, nimm es auf.” (GA 280, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S.173) Und an anderer Stelle sagt er über die Wirksamkeit des H: “Wenn man will den ganzen Stimmstrom in seine Gewalt bringen, muss man sich möglichst viel zu tun machen mit dem H. … Gute Dichter werden dann, wenn sie jemandem etwas einreden wollen, viele H verwenden. Nicht umsonst ist ‘horch!’ mit H gebildet” (GA 282 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 173)

Über das wahre Wesen der Luft, für die H und CH der nachahmende Ausdruck sind, sagt Rudolf Steiner: “Das [die irdische Luft] ist nur Maya oder Illusion: das ist nur die äußere Offenbarung. Denn überall, wo Luft ist in der Welt, sind die Taten der Geister der Weisheit dahinter. Webende, wirkende Luft heißt Offenbarung der schenkenden Tugend des Makrokosmos. Und nur der sieht die Luft richtig an, der sich sagt: Ich nehme hier ‘Luft’ wahr: in Wahrheit aber wird da geschenkt von den Geistern der Weisheit an die Umgebung, wird etwas ausgestrahlt an die Umgebung. Jetzt wissen wir, was es eigentlich ist, was wir von der alten Sonne beschrieben haben, in dem wir sagten, sie besteht aus ‘Luft’. Wir wissen jetzt, dass es Schenken ist, dass die Geister der Weisheit ihr eigenes Wesen ausfließen lassen, und dass es äußerlich als Luft erscheint.” (GA 132, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 181)

Und über den Geist, der im Menschen und als Heiliger Geist in der Welt ist, sagt Rudolf Steiner: “Was im Tier vorgeht, geht zunächst in ihm selbst vor: das abstrakte Bewußtsein. Alles Bewußtsein der Welt lebt auch im Menschen, im abstrakten Denken. In sich nennt es der Mensch «Geist», insofern es draußen in der schaffenden Natur wirkt, nennt er es «Heiliger Geist». Das ist, was allem Empfinden und Bewußtsein zugrunde liegt. Krankheit gibt es nur im Sondersein. Der Geist kann an sich nicht krank sein, sondern nur, wenn er inkarniert ist in den unteren Körpern. Das Wort «heilig» bedeutet «heil sein»; es drückt aus, daß der Geist, der draußen die Welt durchflutet, gesund ist. Der Heilige Geist ist nichts anderes als der durch und durch gesunde Geist; daher der, der sich mit dem Heiligen Geist wirklich vereinigt, die Kraft des Heilens erhält. Sie muß zu tun haben mit dem die Welt durchflutenden Heiligen Geist. Das ist der Geist, der wirkt von Mensch zu Mensch als wirklicher Heiler.“ (GA 93a, S. 132)

Über die Gegensprüche 8 H und 34 h

Das Mantra 8 H ist das Pfingst-Mantra, denn dieser Sonntag ist der fünfzigste Tag nach dem Ostersonntag. In der Apostelgeschichte wird dieses Fest nachdrücklich mit den Luft Qualitäten des H und CH und dem Feuer, das allen Blaselauten eigen ist, in Zusammenhang gebracht. „Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“ (Apg 2,1–4 EU) Im hebräischen Tanach wird der Heilige Geist als Ruach HaQodesh (רוח הקודש), wörtlich „Heiliger Atem“, Ruach JHWH (יהוה רוח) – „Atem des Herrn“ oder als Ruach Elohim – „Gottesatem“ bezeichnet.

Das Pfingstfest beruht auf dem jüdischen Wochenfest Schawout. Neben dem Dank für die Vollendung der Weizenernte war es ein Fest des Gedenkens an den Gottesbund mit Jahve, der Moses auf dem Berg Sinai zum zweiten Mal die Zehn Gebote übergeben hatte. Schon dieses Fest hatte also das Empfangen aus dem Geist zum Thema. Mit diesem göttlichen Geschenk erneuerte Jahve den schon mit Abraham geschlossenen Bund und machte die Israeliten zu seinem auserwählten Volk.

Auch das Mantra 34 h gehört zu einem besonderen Sonntag. Es ist das Mantra des Ewigkeits- oder Christ-König-Sonntags (auch Totensonntag). Es ist der Sonntag vor dem ersten Advent, mit dessen Woche sich das Kirchenjahr rundet. Der Zyklus schließt sich und mit dem Vorabend des ersten Advents beginnt ein neues Kirchenjahr. Der Ewigkeits-Sonntag ist der Erwartung der Wiederkunft Christi gewidmet, der Parousia Christi. “… Parousia [bedeutet] wörtlich: ‘Anwesenheit, Gegenwart, Da-Sein, an der Seite-Sein’ des Christus im Jetzt … und [bedeutet] nicht eine ‘Wiederkunft’ in unbestimmter Zukunft.” (Elsbeth Weymann, Wege im Buch der Bücher, Ausgewählte Originaltexte der Bibel — neu übersetzt und gedeutet, S. 81)

Durch diese beiden Feste wird deutlich, dass die Sonntage eine besondere Gottesnähe aufweisen, die in den Mantren 8 H und 34 h ebenso vermutet werden kann. Beide Mantren beginnen mit einer neutralen Schilderung, zeigen jedoch im Verlauf, dass die Beobachtungen von einem Ich-Sprecher stammen, der Prozesse seiner Seele bzw. seines Inneren beschreibt. Es handelt sich also deshalb um Vorgänge, die dem wachen, menschlichen Bewusstsein zugänglich sind.

Das Mantra 8 H, das Pfingst-Mantra, spricht zunächst von der wachsenden Macht der Sinne, die im selben Verhältnis zunimmt, wie auch das Schaffen der Götter vor sich geht. Die Sinne und das Götterschaffen stehen miteinander im Bunde. Die Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen wächst im gleichen Verhältnis wie das Schaffen der Götter, wie die Entfaltung der Frühlings-Natur. Ganz deutlich klingt hier der oben erwähnte Bund Jahves mit dem Volk Israels an — nun jedoch nicht als moralische Ordnungsmacht für die Seele, sondern als “Sinnes-Nahrung” für den die Sinneseindrücke verstehen wollenden Geist. Rudolf Steiner führt aus, dass der Wahrnehmungsvorgang dem Einschlafen gleicht und erst, wenn ein winziger Bruchteil später denkend der Begriff zur Wahrnehmung hinzugefügt wird, erwacht der Mensch wieder. Der Mensch pendelt also in einem außerhalb der Zeit stattfindenden Wahrnehmungs- und Gedankenrhythmus zwischen Einschlafen und Aufwachen hin und her. So verwundert es nicht, dass die Macht der Sinne, da sie mit dem fortschreitenden Sommer-Halbjahr wächst, die Kraft des Denkens zur Traumes Dumpfheit herabdrückt. Die Wahrnehmungsseite der Seele erlangt das Übergewicht, für die das Sommer-Halbjahr steht. Der Ich-Sprecher nimmt also seine in die Wahrnehmung hineinschlafende, in ihr träumende Seele wahr. Je intensiver die Seele in der Sinneswahrnehmung lebt, je hingegebener und deshalb sympathischer sie mit der Wahrnehmung verschmilzt, desto dumpfer, weniger lichtvoll ist die auf Antipathiekräften beruhende Denkkraft.

Das Mantra 34 h schildert einen Prozess, der im Innern sich gerade jetzt vollzieht. Drei Verben stehen in der Verlaufsform und verdeutlichen, dass das Geschehen ein fortdauernder Prozess ist und kein Abschluss in Sicht ist. Das Alt-Bewahrte fühlt der Ich-Sprecher sich beleben mit neuerstandenem Eigensein. Das Alt-Bewahrte im Innern sind die Er-inner-ungen, die sich aus den einstmals wahrgenommenen Erlebnissen gebildet haben. Diese ruhen in der Seele wie kleine Mumien, wie Menschenphantome, laut Rudolf Steiner. Wenn also eine Erinnerung wieder in das Bewusstsein heraufgeholt werden soll, muss dieses Menschenphantom belebt werden. Dann kann der Mensch daraus das Erlebte herauslesen, so wie er beim gewöhnlichen Lesen auch nicht die Buchstabenformen studiert, sondern den Inhalt des Textes. Dieser Vorgang ist also tatsächlich geheimnisvoll. Mit neuerstandenem Eigensein fühlt der Ich-Sprecher das Alt-Bewahrte sich beleben. Dieses neuerstandene Eigensein ist nach meiner Meinung das fortwährend sich neubildende Bewusstsein. Der ununterbrochen aufsteigende Strom des Lebens, der sich im Herzen durch die sogenannte Ätherisation des Blutes in Bewusstsein verwandelt, ist das, was das Alt-Bewahrte beleben kann. Es ist die eigene Lebenskraft, die zum eigenen Bewusstseinslicht wird, mit dem der Mensch als ein Eigenwesen der Welt gegenübersteht. Das ist das Eigensein, das in die mumienhaften Erinnerungen hineinfließt und sie fortwährend neu belebt. Und dieser Vorgang dauert so lange, wie die Erinnerungen im inneren Bild aufleuchten.

Im Mantra 34 h folgt hier ein Doppelpunkt, im Mantra 8 H endet der erste Satz. In beiden Mantren gibt es einen zweiten Teil, der vom ersten durch das Satzzeichen abgegrenzt ist. Im Mantra 8 H ist dieser zweite Teil eine Bedingung für eine außergewöhnliche Situation. Im Mantra 34 h werden zwei Ziele genannt, die mit dem Beleben der Erinnerung erreicht werden sollen, die also dauerhaft verfolgt werden.

Im Pfingst-Mantra 8 H wird geschildert, was sich verändern muss, wenn ein göttliches Wesen sich mit der Seele vereinen will, wenn also die Seele dem Gott Raum geben soll. Wenn das göttliche Wesen sich gnadenvoll naht, ist es zwingend, dass die Seele eine wahrnehmende ist und das menschliche Denken sich mit dem Traumzustand zufriedengibt. Das Denken darf nicht mit seiner antipathischen Kraft neugierig analysierend diese heilige Hochzeit der Seele stören. Nur der Ich-Sprecher als stiller Beobachter darf durch die Traumbilder des Denkens Zeuge dieser Vereinigung sein.

Um welchen Gott könnte es sich handeln, der sich der Seele einen will? Da es sich um das Pfingstmantra handelt, ist an den von Christus gesandten Heiligen Geist und dadurch auch an Christus selber zu denken. Doch in vorchristlicher Zeit war es Jahve, der sich der Seele offenbarte. Rudolf Steiner sagt im Zusammenhang mit dem Empfang der Zehn Gebote: “Was zeigen uns diese Zehn Gebote vor allen Dingen? Wir werden sehen, sie zeigen uns überall, nicht nur in dem ersten Teil, sondern auch in dem letzten Teil, wo es scheinbar verborgen ist, daß durch Moses zu dem jüdischen Volke gesprochen wird in dem Sinne, daß jene Macht nunmehr bei dem jüdischen Volke sein soll, die sich im brennenden Dornbusch dem Moses angekündigt hat mit den Worten als der Bezeichnung seines Namens: «Ich bin der Ich bin!» — «Ehjeh asher ehjeh!» Hingewiesen ist darauf, daß die anderen Völker in der Entwickelung unserer Erde jenes «Ich bin», den eigentlichen Urgrund des vierten Teiles der menschlichen Wesenheit, nicht so intensiv, so klar haben erkennen können, wie das jüdische Volk das erkennen soll. Jener Gott, der einen Tropfen seines Wesens in den Menschen gegossen hat, so daß das vierte Glied der menschlichen Wesenheit der Träger dieses Tropfens wurde, der Ich-Träger, jener Gott wird zum ersten Male seinem Volke bewußt durch Moses.” (GA 107, S. 118) In Jahve spiegelte sich der kosmische Christus, wie der Mond das Sonnenlicht spiegelt, sagt Rudolf Steiner an anderer Stelle.

Im Mantra 34 h soll durch das Beleben des Alt-Bewahrten, durch die zum Leben erweckte Erinnerung, zweierlei bewirkt werden. Zum einen soll das Alt-Bewahrte erweckende Weltenkräfte in das Außenwerk meines, des Ich-Sprechers Leben ergießen, zum anderen soll dadurch der Ich-Sprecher sich als ein Werdender ins Dasein prägen. Die mit Leben erfüllte Erinnerung soll also etwas bewirken im Werk, das im Außen, in der Welt handelnd geschaffen wird. Für den Menschen bedeutet die Möglichkeit, sich zu erinnern, dass er lernfähig ist. Die Erinnerungsfähigkeit macht ihn zu einem Werdenden.

Das mit Eigensein belebte, Alt-Bewahrte, das Erinnerte, soll erweckende Weltenkräfte in das Außenwerk, das heißt in die Handlugen ergießen. Es ist also beabsichtigt, es soll so sein, dass sich die Taten des Menschen aus dem Erinnerungs‑, dem Erfahrungs- und dadurch aus dem Erkenntnisschatz des ganzen Lebens speisen. Die Gesamtheit der Handlungen bilden das Werk im Außen, das Lebenswerk. Und in dieses Außenwerk des Lebens soll einfließen, was ein Mensch im Leben erfahren und gelernt hat. Indem der Geist des Menschen in sein Werk einfließt, prägt er sich selbst ins Dasein ein. Er gibt sich seinen Taten mit und bleibt dadurch karmisch mit seinem Werk verbunden, denn auch die Welt hat ein Gedächtnis.

Das Mantra 8 H schildert die Qualität des H, des wirkenden Geistes im Außen: zum einen in Gestalt der schaffenden Götter und zum anderen in Gestalt des einen göttlichen Wesens, das sich mit dem Menschen einen will. Die Bewegung des Geistes ist von außen nach innen. Das Mantra 34 h schildert dagegen das Wirken des Geistes im menschlichen Innern als das neuerstandene Eigensein, das das Alt-Bewahrte, die Erinnerungen belebt. Indem sich das so aktivierte Alt-Bewahrte in das Außenwerk des Lebens ergießt und dafür sorgt, dass der Mensch sich werdend ins Dasein prägt, ergießt sich der Geist nach außen und wird wieder ein Heiliger Geist. So kann er für die heilende, karmische Gerechtigkeit sorgen.

Ergänzung

Der Gute Hirte

- das frühe Christusbild aus den Katakomben -

die zwischen Sommer- und Winter-Halbjahr eingefügte Osterzeit

In den Katakomben Roms wurde Christus immer wieder als der Gute Hirte dargestellt – gerne zwischen zwei Bäumen. Was “sahen” die Menschen damals in Christus?

Schon beim ersten christlichen Konzil von Nicäa im Jahr 325 ging es um das richtige Osterdatum. Schon damals war es wichtig, ein bewegliches Osterfest zu haben und damit eine herausgehobene Zeit, die bis Pfingsten reichte. Diese Zeitspanne, die vom Sonnenstand d.h. von festen Daten unabhängig ist, wurde also zwischen das Winter- und Sommer-Halbjahr „eingefügt“.

Die Darstellungen des Christus zwischen zwei Bäumen erinnern entfernt an die Bilder der Verklärung, die Christus stets zwischen Elias und Moses zeigen. Elias und Moses repräsentieren zwei Kräfte, auf die nach meiner Meinung auch die beiden Bäume hinweisen. Diese Kräfte betrachte ich als die beiden Halbjahre, die im Seelenkalender für die beiden Aspekte der Seele stehen: ihre nach außen gerichtete Wahrnehmungsseite, die die Sinnesreize empfängt und ihre nach innen gerichtete Denkseite, die die Reaktion bewirkt. Diese beiden naturgegeben miteinander verwachsenen seelischen Eigenschaften müssen voneinander gelöst werden. Viktor Frankl sagt: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl, unsere Entwicklung und unsere Freiheit.“ Zwischen Reiz und Reaktion muss also etwas eintreten, dass diesen Raum der Freiheit ermöglicht. Eine dritte Kraft muss zwischen die beiden Naturkräfte treten. Diese dritte Kraft erkenne ich einerseits im Christus als dem Guten Hirten zwischen den beiden Bäumen, andererseits in der Einfügung der an Ostern gebundenen Zeitspanne zwischen dem Winter- und dem Sommer-Halbjahr.

Christus, der Gute Hirte und die an Ostern gebundene Zeit als das eingefügte Dritte, Priscilla Katakombe, 3. Jhd., 2. Hälfte

Damit werden die Bäume erkennbar als Repräsentanten der Halbjahre. Auf dem Baum, der beim Winter-Halbjahr steht, sitzt eine Taube mit dem Friedenszweig. Auf dem Baum, der beim Sommer-Halbjahr steht, sitzt nach meinem Dafürhalten eine Ente, ein Wasservogel. Die Taube bringt mit dem Christus dem Denken Frieden, die Ente weist auf die geistige Wahrnehmungsfähigkeit hin, auf das Schauen der Ätherwelt, die dem Wässrigen verwandt ist.

Auch die Buchstabenform unseres H kann interpretiert werden als diese drei Kräfte: die beiden Senkrechten als die Naturkräfte von Wahrnehmung (Reiz) und Denken (Hervorbringer der Reaktion) und der Querstrich in der Mitte als die Freiraum schaffende, die beiden Senkrechten trennende dritte Kraft.

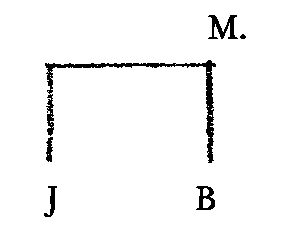

Bestätigt fühle ich mich durch eine Zeichnung Rudolf Steiners, in der er die drei Säulen, Jachin, Boas und M (meist als Säule der Milde bezeichnet) wie den unteren Teil des Buchstaben H darstellt.

Die Pforte des Salomonischen Tempels — die Säulen Jachin, Boas und M., die nur der Reine durchschreiten konnte (GA 265, Notizblatt 6954)

Rudolf Steiner bezieht sich hier auf die Kreuzholzlegende, die besagt, dass die Tempelsäulen aus dem Holz hergestellt wurden, das später zum Kreuz Christi wurde. Das Holz stammte von drei Trieben, deren Samen Seth vom Cherub bekommen hatte und die er seinem Vater Adam nach dessen Tod in den Mund legte. Ohne weiter auf diese Legende eingehen zu wollen wird deutlich, dass die beiden Bäume auf dem frühchristlichen Bild tatsächlich auch als diese Säulen gedacht worden sein könnten.