9 I (Neun und großes i)

Vergessend meine Willenseigenheit

Erfüllet Weltenwärme sommerkündend

Mir Geist und Seelenwesen;

Im Licht mich zu verlieren

Gebietet mir das Geistesschauen,

Und kraftvoll kündet Ahnung mir:

Verliere dich, um dich zu finden.

Zunächst ein Wort zu Fronleichnam

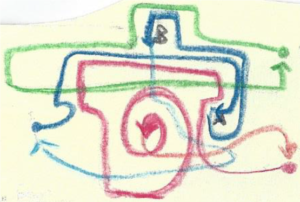

Fronleichnam ist das letzte der Feste, deren Daten sich Jahr für Jahr entsprechend des Oster-Datums verschieben. Fronleichnam ist ausschließlich ein katholisches Fest. Es findet weder in der evangelischen Kirche Beachtung noch im Kultus der Christengemeinschaft (“Die Christengemeinschaft — Bewegung für religiöse Erneuerung”, die der Anthroposophie Rudolf Steiners nahesteht). Es stellt sich die berechtigte Frage, ob für Rudolf Steiner und damit für die Mantren des Seelenkalenders dieses Fest von Bedeutung war/ist. Eine Antwort gibt mir die Eurythmieform, die Rudolf Steiner für dieses Mantra 9 I entworfen hat, denn hier erscheint der zentrale Ort des Festes – der Altar in T‑Form, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.

Eurythmieform zum Mantra 9 I von Rudolf Steiner

Die Linien zeigen die Farben der von den Eurythmisten zu tragenden Stola

Wissenswertes zu Fronleichnam

Der Fest-Name Fronleichnam ist eine Übersetzung aus dem Lateinischen. Hier heißt das Fest ‘Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi´, (Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi), kurz Leib des Herrn. Im Mittelhochdeutschen bedeutet vrôn ‘was den Herrn betrifft´ und lîcham ‘der Leib´. Hier wird der Leib Christi gefeiert, das Altarsakrament von Leib und Blut in Brot und Wein. Pfingsten wurden die Jünger zu Aposteln, zu Verkündern des Christentums, die heilen, taufen und in allen Sprachen lehren konnten. Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Fronleichnam ist das Fest der Einsetzung des Altarsakraments, also das Fest der Vereinigung mit Christus in Brot und Wein.

Doch anders als Himmelfahrt und Pfingsten geht Fronleichnam nicht aus den Schilderungen des Evangeliums oder der Apostelgeschichte hervor. Deshalb lehnte es Martin Luther ab, sodass es in der evangelischen Kirche nicht gefeiert wird. Das Fronleichnams-Fest wurde von der Augustiner-Nonne Juliana von Lüttich durch eine Vision, die sie 1209 empfing, angeregt. Christus zeigte ihr eine Mondscheibe, auf der ein dunkler Fleck war. Der Fleck war das fehlende Fest im Kirchenjahr zu Ehren des Abendmahls. Das Bistum Lüttich (Belgien) führte im Jahre 1246 das Fest ein und Papst Urban IV (der zuvor Erzdiakon in Lüttich gewesen war) erklärte es 1264 zum Fest für die ganze Kirche.

Die Pfingsten umgebenden Donnerstags-Feste

Fronleichnam ist wie Himmelfahrt immer an einem Donnerstag. Dadurch umgeben Pfingsten zwei Donnerstags-Feste. Obwohl die Abstände dieser beiden Feste zu Pfingsten rechnerisch nicht gleich sind, kann ich in diesen beiden umgebenden Donnerstagen eine gewisse Symmetrie entdecken. Pfingsten ist der 11. Tag nach Himmelfahrt und auch Fronleichnam ist der 11 Tag, wenn ich am Pfingstmontag beginne zu zählen. Betrachte ich Pfingstsonntag und Pfingstmontag als die Kuppe eines Zeit-Berges, so liegen beide Donnerstagsfeste 10 Tage entfernt. (Vom Ostersonntag aus gezählt sind es bis Fronleichnam 61 Tage). Was könnte sich darin ausdrücken?

Aus dem jüdischen Mysterienwesen stammt die Lehre von den 10 Sephiroth, den zehn Stufen, die sowohl für den Abstieg vom Geist in die Materie als auch für den Aufstieg durchlaufen werden müssen. Die jeweils zehn Tage vor und nach Pfingsten können als ein Weg mit jeweils zehn Stufen erlebt werden. Von Himmelfahrt bis Pfingsten können wir eine aufsteigende Bewegung mit dem Christus vollziehen, von Pfingsten bis Fronleichnam, dem Fest des Herrn, bzw. der Einsetzung des Abendmahls (siehe oben) von Brot und Wein, eine absteigende, auf die Erde führende.

Da beide Feste an einem Donnerstag stattfinden, weisen sie einen Bezug zu Gründonnerstag, dem Donnerstag der sogenannten Großen Woche, der Karwoche auf. An diesem Tag setzte Christus das Sakrament des Abendmahls ein, indem er sich mit Brot und Wein verband und es mit seinen Jüngern teilte. Es war das letzte gemeinsame Mahl, bevor er von Judas verraten und am Karfreitag gekreuzigt wurde.

Könnte es also sein, dass dieses Großereignis, die Verbindung des Göttlichen mit dem Menschen, erst durch den Prozess der drei Feste verstanden werden kann? Es kommt mir das Bild in den Sinn, als ob Pfingsten von zwei Wesen mit je zehn Fingern gehalten wird. Das eine Fest-Wesen gibt uns die Möglichkeit, uns mit dem Christus in den Geistbereich zu erheben (Himmelfahrt beginnend), um Pfingsten eine himmlische Kommunion zu feiern, das andere trägt das heilige Mahl auf die Erde herunter und beschenkt uns dort an Fronleichnam.

Rudolf Steiner beschreibt die durch denkenden Aufstieg mögliche Kommunion so: „Wer dem Denken seine über die Sinnesauffassung hinausgehende Wahrnehmungsfähigkeit zuerkennt, der muss ihm notgedrungen auch Objekte zuerkennen, die über die bloße sinnenfällige Wirklichkeit hinaus liegen. Die Objekte des Denkens sind aber die Ideen. Indem sich das Denken der Idee bemächtigt, verschmilzt es mit dem Urgrunde des Weltendaseins; das, was außen wirkt, tritt in den Geist des Menschen ein: er wird mit der objektiven Wirklichkeit auf ihrer höchsten Potenz eins. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen.“ (Lit.: GA 1, S. 125f) „Wer weiß, daß der Mensch bei jedem Gedanken einen göttlichen Strom in sich einströmen läßt, wer sich dessen bewußt ist, der erhält als Folgeerscheinung die Gabe der höheren Erkenntnis. Wer weiß, daß Erkenntnis Kommunion ist, der weiß auch, daß sie nichts anderes ist, als dasjenige, was sich symbolisiert in dem Abendmahl.“ (Lit.: GA 266a, S. 48)

Die absteigende Bewegung, in der durch symbolische Handlung das Heilige von oben hineinwirkt, das Sakrament, charakterisiert Rudolf Steiner folgendermaßen: “Ein Sakrament ist eine physische Handlung, die so verrichtet wird, daß in ihr sich symbolisch ein geistiger Vorgang ausdrückt. Es ist eine Symbolik, die ihre Rechtfertigung auf höheren Planen hat. Nichts ist im Sakrament willkürlich. Alles ist bis ins Kleinste hinein ein Abbild eines höheren okkulten Vorganges. Derjenige, der ein Sakrament verstehen will, bei dem das Zeremoniell ein Abbild ist eines geistigen Vorganges, der muß sich bekanntmachen mit dem, was da zugrundeliegt. Es ist ein okkulter Vorgang, der den äußeren Augen entzogen ist. Bei jedem Sakramentalismus vollzieht sich nicht nur etwas Verstandesmäßiges, sondern es vollzieht sich etwas, was eine reale, okkulte Bedeutung hat. .… Der Mensch muß wiederum spirituelles Leben schaffen bis in jeden Handgriff und jeden Schritt hinein; und das wieder einzuführen, ist die Aufgabe und das Bestreben der spirituellen Bewegung. Der Sakramentalismus der früheren Zeit muß wiederkommen. Man muß wissen, daß es ein anderes ist, aus dem Geiste heraus zu handeln, als aus dem Materiellen heraus zu handeln. Spirituelles Leben wieder ausströmen zu lassen, das ist unser Ziel.“ (Lit.: GA 92, S. 35f)

Was sagt mir das Mantra 9 I (großes i)?

Das Ende der Oster-Zeit ist im Mantra 9 I erlebbar. Etwas ganz Neues, eine große Verwandlung kündigt sich an. Das Mantra 9 I beginnt mit der Beschreibung einer Gleichzeitigkeit. Während ich meine Willenseigenheit vergesse, erfüllt mich Weltenwärme. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wille und Wärme. Als Mensch durchdringt meinen Körper Eigenwärme. Sie ist Lebenskraft. Gleichzeitig bin ich als Mensch mit eigenem, frei handhabbarem Willen begabt. Die Eigenwärme ist nach Rudolf Steiner die Grundlage meiner Seelenfähigkeit des Wollens. Die Weltenwärme ist ganz sicher keine Eigenwärme. Sie durchdringt mich, während ich meine Willenseigenheit vergesse. Es heißt aber nicht, dass ich meinen Willen vergesse, sondern meine Eigenheit im Willen. Als Fähigkeit meiner Seele bleibt der Wille also erhalten. Ich vergesse lediglich meine Eigenheit, meine Abgegrenztheit, mein Subjekt-Sein, das dem Objekt seinen Willen aufzwingt. Indem ich meine Willenseigenheit vergesse, entschwindet die Grundlage, auf der ich mich als Eigenwesen und letztlich als egoistisches Wesen gebärden kann. Damit ist gezeigt: wenn mich Weltenwärme durchdringt, also keine Eigenwärme, so bildet diese Weltenwärme keine Grundlage für einen eigenen Willen. Das Mantra sagt, die Willenseigenheit wird in diesem Zuge vergessen.

Die Weltenwärme kündet mir den Sommer. Erstaunlicherweise ist Sommer hier nicht als Substantiv gebraucht, sondern bildet mit dem Adverb “kündend” das gemeinsame Wort der Beschreibung <sommerkündend>. Welche Botschaft liegt in dieser ungewöhnlichen Wort-Neuschöpfung? Ein Hauptwort ist ein Namenswort, es ist ein Erkenntnisurteil, ein Begriff. Wie Rudolf Steiner beschreibt, bilden wir die Begriffe durch die unbewusst sich vollziehende Verbindung von Wahrnehmung und Denken (siehe oben). Diese beiden Pole menschlicher Aktivität entsprechen Sommer und Winter im Jahreslauf. “Was die große Welt im Zeitenlaufe offenbart, entspricht einem Pendelschlage des Menschenwesens, der nicht im Elemente der Zeit abläuft. Es kann vielmehr fühlen der Mensch sein an die Sinne und ihre Wahrnehmungen hingegebenes Wesen als entsprechend der licht- und wärme-durchwobenen Sommernatur. Das Gegründetsein in sich selber und das Leben in der eigenen Gedanken- und Willenswelt kann er empfinden als Winterdasein.” (Rudolf Steiner, Vorwort zur ersten Ausgabe (1912/13) des Seelenkalenders) Durch die Vermeidung der Substantiv-Form von Sommer in <sommerkündend> wird der Begriff <Sommer> vermieden und die Wahrnehmungs-Seite dieses Prozesses betont. Der Erkenntnisakt, der zum Winter gehört, findet nicht statt. In der Wahrnehmung gebe ich mich hin, während meine Eigenwahrnehmung erlischt, es sein denn, ein gezieltes Training hielte dagegen.

Genauer heißt es, dass die Weltenwärme meinen Geist und mein Seelenwesen erfüllt. Es fällt auf, dass von der Dreiheit Körper-Seele-Geist nur Geist und Seelenwesen genannt werden. Warum? In welchem Zustand befinde ich mich hier? Ein Mensch, der keine “Eigenwärme” mehr besitzt, und der nichts mehr wollen kann, der ist auch tot. Was ein Mensch infolge des Verlustes an Eigenwärme vergessen hat, kann er allerdings wieder erinnern. Wann wird das für seine Willenseigenheit — seinen Eigenwillen — sein? Erst wenn diese Individualität sich wieder inkarniert, erinnert sie ihre Willenseigenheit wieder. Deshalb werden nur Geist und Seelenwesen von der Weltenwärme erfüllt, denn der Leib ist kalt und tot.

Was ist darüber hinaus mit Sommer gemeint? Was wird mir da gekündet? Über den Hochsommer sagt Rudolf Steiner, dass der Erdorganismus hier maximal ausatmet, während um die Weihnachtszeit eine maximale Einatmung stattfindet. Beim Menschen ist die gründlichste Ausatmung die letzte Ausatmung, mit der das Leben endet. Das gleiche gilt für extrem gesteigerte Hingabe und die größte Unbewusstheit. Sie verwirklichen sich im Tod.

Im Spruch 9 I ist der Tod als eine zu lösende Aufgabe beschrieben. Diese besteht aus zwei Aspekten: einem Gebot und einer Verkündigung. Das Schauen des Geistes gebietet mir, mich im Licht zu verlieren. Die Ahnung kündet mir, dass der Schritt des Selbstverlustes im Licht notwendig ist, damit ich mich (auf neue Weise) finden kann.

Im Mantra erhalte ich nach der Erfüllung mit der Weltenwärme das Gebot, den Befehl, mich im Licht zu verlieren. Erstaunlicher Weise erhalte ich dieses Gebot von einer Tätigkeit, vom Geistesschauen. Das bin ja wohl ich selber, der da im Geiste schaut! Warum befiehlt mir meine Tätigkeit etwas, sonst bin ich doch der Ausgangspunkt meiner Tätigkeit. Rudolf Steiner beschreibt den Zustand eines Verstorbenen als entgegengesetzt zu dem eines Lebenden. So könnte es sein, dass sich auch hierin die Tatsache meines Gestorben-seins ausdrückt. Welche Schau wird es sein? In Nahtodeserlebnissen werden sehr häufig starke Lichterlebnisse beschrieben. Hier wird mir geboten, mich im Licht zu verlieren. Auf einen Seh-Eindruck folgt auf der Erde normalerweise wie schon erwähnt, unmittelbar die Bildung des Begriffes. Ich erkenne und benenne das Gesehene innerlich. Eine Art Selbstvergewisserung findet dadurch statt. Ich erlebe mich im Denken. Verliere ich mich, so erlebe ich mich nicht mehr. Mich im Licht zu verlieren bedeutet mit dem Licht so zu verschmelzen, dass ich mich nicht mehr vom Licht unterscheide, es nicht mehr benenne, der Wahrnehmung nicht mehr gegenüberstehe, sondern Eins werde mit dem Licht – und damit mit Gott. Im gewissen Sinne mache ich dadurch den Sündenfall rückgängig.

Im sogenannten Tibetischen Totenbuch wird beschrieben, dass die erste Erfahrung nach dem Tod die <Grund-Lichtheit des Todes> ist. Es ist das Licht, das noch nicht Farbe ist. Diese Grund-Lichtheit ist so überwältigend, dass die wenigsten sie ertragen. Wer sie aber erkennt als die wahre Natur seines Geistes — und des Geistes überhaupt, der ist erleuchtet und am Ziel der Erdenentwicklung angelangt. Er braucht sich nicht mehr zu inkarnieren. Die Personifizierung dieses Lichtes ist der Buddha Amitãbha (Buddha des grenzenlosen Lichts), dessen Geistland im Westen liegt. „Buddha Amitãbha (ist) die grenzenlose, lichte Natur unseres eigenen Geistes. Im Tode wird die wahre Natur des Geistes im Augenblick des Aufscheinens der Grund-Lichtheit manifest, aber nicht jeder von uns wird bis dahin die nötige Vertrautheit mit dieser Lichtheit entwickelt haben, um sie auch erkennen zu können“ (Sogyal Rinpoche, Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben, 1998, S. 278). Der erste Aspekt der zu lösenden Aufgabe im Sterben, das Gebot, besteht also darin, vollständig mit dem Licht zu verschmelzen, zu Licht zu werden.

Der zweite Aspekt der zu lösenden Aufgabe im Sterben, die Verkündigung, erreicht mich kraftvoll. Die Ahnung kündet mir und spricht mich als ein Du an. Sie steht mir dadurch als eine von mir zu unterscheidenden Kraft gegenüber, die einen größeren Weitblick hat als ich. Sie verkündet mir eine Zukunftsaussicht, die über meinen gegenwärtigen Horizont hinausreicht. Die Ahnung verheißt mir, dass ich mich finden werde, wenn ich mich verliere. Das ist paradox! Es mutet an wie der Durchgang durch ein Nadelöhr. Es lässt mich vermuten, dass ich nachdem ich mich wieder gefunden habe, total verwandelt sein werde. Zwischendurch jedoch werde ich weg sein, ein Nichts sein. Alles was an mir Gewordenes ist, muss ich zuvor verlieren, aufgeben, im Licht auflösen. Ich muss zu Licht werden lassen, was mich als irdischen Menschen bisher ausmachte. Das Feuer zeigt uns anschaulich diesen Vergeistigungsprozess von Materie. Das Holz verbrennt und Licht entsteht.

Beide Schritte, sowohl das Verlieren, d.h. die Auflösung, als auch die Neugestaltung, das Finden, — sie beide können in der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling erschaut werden. Die Raupe, die sich im Kokon der Puppenhülle zum Schmetterling umgestaltet, geht in diesem Prozess durch eine vollkommene Auflösung ihrer alten Strukturen, bevor die neuen gebildet werden.

Die Ahnung ermutigt mich, dem Gebot des Geistesschauens zu folgen. Sie verheißt mir, dass es nicht mein Ende sein wird, wenn ich mich im Licht verliere. Doch wer oder was werde ich sein, wenn ich mich danach wieder finde? Werde ich wie der Phönix aus der Asche steigen? Dazu sagt das Mantra nichts. Ich kann jedoch vermuten, dass ich mich als rein geistiges Wesen wiederfinden werde. Die Ahnung kann davon künden. Denn durch sie ist mir schon im Leben ein Führer zugewiesen, der die Verbindung zu meinem geistigen Sein aufrecht erhält.

Im Mantra 9 I wird der Prozess der Transsubstantiation, der Verwandlung von Materie in Geist, von irdischem Brot und irdischem Wein in den rein geistigen Leib und das rein geistige Blut Christi beschrieben. Dieser Prozess ist die Grundlage des Abendmahl-Sakraments. In diesem Mantra bin ich der Leib, der sterben und im Licht sich verlieren muss. Meine Willenseigenheit ist der Wein. Die Willenseigenheit muss ich opfern, vergessen, damit mich Weltenwärme erfüllt und die Verkündigung der Ahnung wahr wird: “Verliere dich, um dich zu finden.” Die Ahnung ist mein wissender Glaube, der mich zu diesem Schritt der Transformation ermutigt.